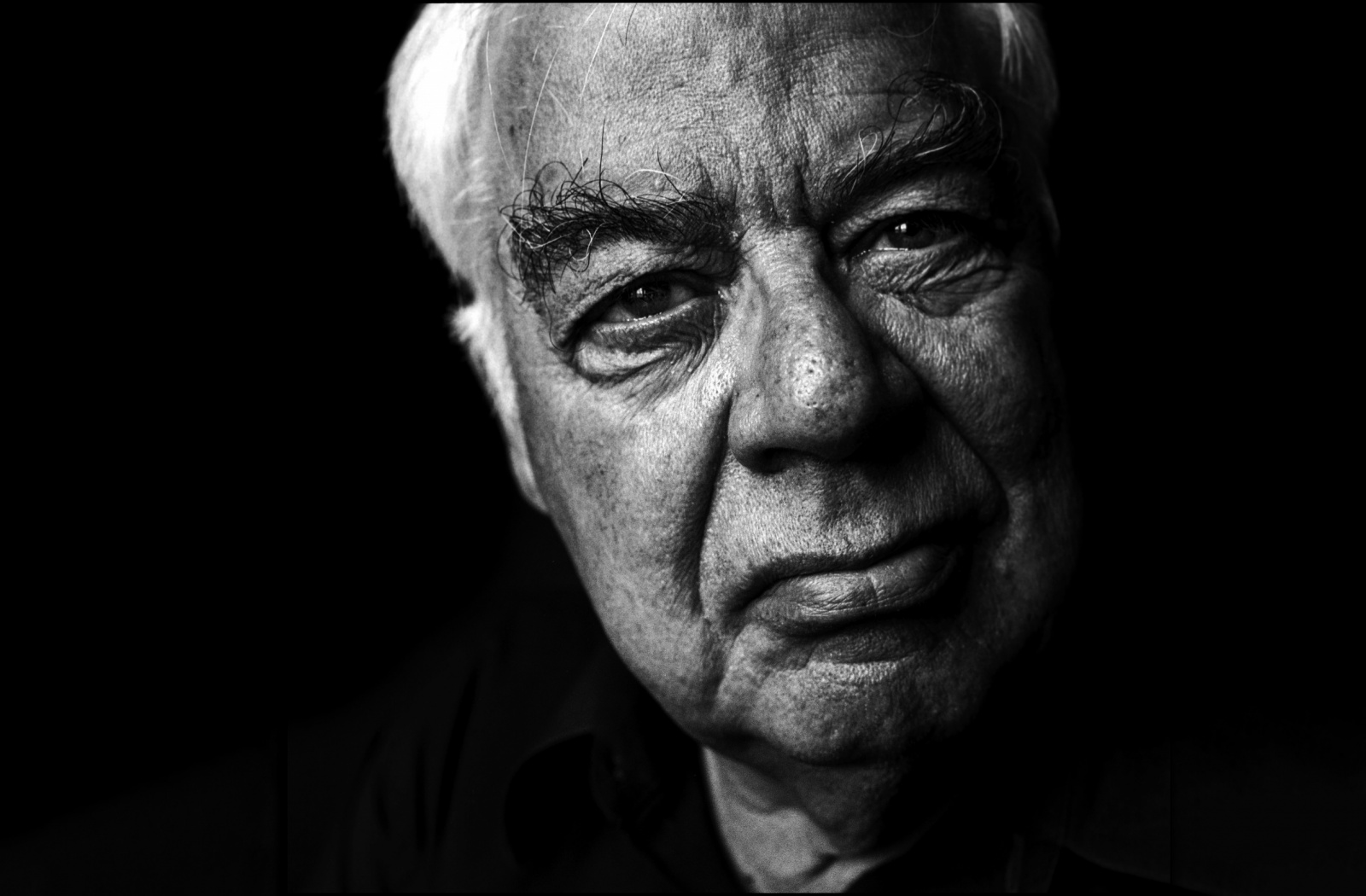

Miguel Catalán

Cuando Consequences of Pragmatism, de Richard Rorty se tradujo, por fin al castellano (Consecuencias del pragmatismo, ed. Tecnos), llegó a nuestro país con quince años de diferencia respecto a su edición original; no obstante, un buen punto de referencia para calibrar el significado del libro puede ser el hecho de que los artículos que lo componen fueron escribiéndose durante los años 1972-1980, años en que Rorty idea y redacta su más influyente ensayo, La filosofía y el espejo de la naturaleza (Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton University Press, 1979). Richard Rorty, nacido en 1931, editor de The Linguistic Turn y revitalizador del pragmatismo, azote de la filosofía académica y defensor de la contingencia, es en la actualidad Professor of Humanities de la Universidad de Virginia, en Charlottesville. Cuentan que tiene un automóvil con matrícula PRAG, y es un hecho que en estos días veraniegos reside en Villa Serbelloni, junto al lago de Como.

–Señor Rorty, usted ha escrito que concibió el libro como una especie de homenaje a lo mucho de valioso que hay en William James y John Dewey, en buena medida olvidados en su propio país; también en su artículo «Norteamericanismo y pragmatismo» indica que el empirismo lógico de Carnap y Popper, que desalojó al pragmatismo de los departamentos de filosofía de las universidades norteamericanas tras la segunda guerra mundial, rebosaba de dualismos (hecho y valor, ciencia e ideología…), y que la disolución de tales distinciones bajo la guía neopragmatista de Quine volvió a deskantianizar, como querían Dewey y James, la marcha de la filosofía. ¿Cómo se ha recibido en Estados Unidos este deseo de recuperar la tradición pragmatista?

–La idea de recuperar el pragmatismo ha tenido un éxito moderado en Estados Unidos. Entre los profesores de literatura, de historia y de ciencias políticas se oye algunas veces hablar de «neo-pragmatismo». No estoy seguro de que haya nada de «neo» en mi pragmatismo, pero pienso que ha llegado el momento de que los norteamericanos reconozcan que James y Nietzsche son figuras de magnitud semejante: muchas de las cosas que dijeron eran en el fondo las mismas, respondieron aproximadamente de la misma manera al problema consistente en reconciliar la versión darwiniana de los orígenes de la humanidad con el modo en que los griegos pensaron la peculiaridad del género humano. El neo-pragmatismo no es, sin embargo, en absoluto popular entre mis colegas, los profesores de filosofía norteamericanos. El único (aparte de mí mismo) en denominarse a sí mismo «pragmatista» es Hilary Putnam, pero Putnam y yo hemos invertido una buena cantidad de tiempo criticando las nociones que el otro tiene acerca de lo que representan James y Dewey. En ese sentido, Putnam considera que mi visión de James y Dewey tiene un tinte demasiado nietzscheano.

–Al menos tanto como la de James, usted ha intentado recuperar la figura de Dewey para la historia de la filosofía de su país. En esa dirección, usted divide la obra de Dewey en dos bloques: uno cientificista y otro, el más valioso, sintético e «intelectual». Experience and Nature pertenece a la primera. ¿A cuál de las dos tendencias correspondería, por ejemplo, Theory of Valuation?

–No creo que Dewey tuviera nada verdaderamente original que decir acerca de la ética, sea en sus primeras obras, sea en Human Nature and Conduct o en Theory of Valuation. La mayor parte de sus escritos sobre este punto se componen de objeciones a Kant basadas en la crítica hegeliana del formalismo kantiano. Pienso que estas críticas se encuentran bien dirigidas, pero otros las han realizado de manera tan satisfactoria como lo hizo él. En el mismo sentido, Dewey tenía razón al criticar el lado benthamiano del utilitarismo, pero no me parece que entre su visión y la de John Stuart Mill haya más diferencias que las puramente verbales.

–Usted afirma que, desde que escribió estos ensayos, ha llegado al convencimiento de que la doctrina central del pragmatismo consiste en la propuesta de reemplazar la distinción entre apariencia y realidad por la de descripciones más útiles y descripciones menos útiles de las cosas; en relación con esto, afirma en otro lugar, que la respuesta a Darwin no es la esperanza en el superhombre nietzscheano, sino el reconocimiento pragmatista de que la búsqueda de la felicidad no difiere de la búsqueda de la verdad. Quisiera establecer una hipótesis: supongamos que no hay vida eterna para los individuos, y supongamos también que la creencia –errónea, bajo este supuesto– de que sí la hay se demuestra beneficiosa para la esperanza de vida de los enfermos terminales. En este caso, ¿sería correcto decir que, en el contexto de ciertas salas hospitalarias, es verdadero el enunciado: «Hay vida después de la muerte»?

–No, no sería correcto afirmar que este enunciado es verdadero. Los pragmatistas no afirman que un enunciado puede devenir verdadero simplemente porque podría servir al propósito de alguien aceptarlo como tal. Los pragmatistas no intentan revisar nuestras nociones de lo que es verdadero y de lo que es falso. Están simplemente intentado desembarazarse de las innecesarias glosas filosóficas que la tradición filosófica ha superpuesto al uso del sentido común de la palabra «verdadero», la glosa que consiste en desarrollar una teoría acerca de la representación precisa de la naturaleza intrínseca de la realidad.

–Sin abandonar este punto: a usted, como antes a Dewey, se le ha tachado de relativista; usted contesta que esa acusación sólo la hacen los kantianos que creen necesario fundamentar las ciencias físicas, o la democracia, y que, por fortuna, a nadie más le interesa hacerlo. ¿Estima que el relativismo es una invención de los pensadores fundamentalistas? ¿Que no hay ningún relativista destacable en la historia del pensamiento?

–No consigo recordar a ningún relativista en la historia del pensamiento. Como ha señalado Stanley Fish, alguien que se denomine a sí mismo relativista tiene, no obstante, un modo de ver las cosas, una cultura, una tradición, un vocabulario que determina todo aquello que hace, incluyendo lo que piensa. No puede poner en práctica su relativismo. Por tanto, cualquiera que propugnara una teoría relativista se encontraría en una posición pragmáticamente autocontradictoria.

–Con la insignificancia del relativismo entramos en un segundo ámbito de problemas tratado en su libro, cual es el del futuro de la filosofía (y de los filósofos). Usted propone, a partir de su análisis de Wittgenstein, que sigan existiendo las facultades y los profesores de filosofía, pero no ya como filósofos, sino como estudiosos de la tradición cultural que representa la filosofía; un cambio parecido al que, a partir de la teología, desembocó en la filosofía o el estudio de la religión. ¿Ha habido motivos para cambiar de opinión desde el momento en que hizo esta propuesta?

–No; sigo pensando todavía que la filosofía debería enseñarse como un tipo o género de literatura, un género que comienza con Platón y continúa a través de las figuras canónicas, las figuras cuya lectura constituye un requisito para escribir cualquier cosa filosóficamente reconocible. Puede que la práctica de este género no dure indefinidamente, del mismo modo que es posible que tampoco duren indefinidamente la teología o la poesía épica, pero ese género es tan bueno como cualquier otro, y su práctica merece ser alentada. Ahora bien, estimo que intentar hacer de la filosofía una ciencia, o profesionalizarla, constituye un intento desafortunado.

–Siguiendo en esa dirección, usted habla del desvanecimiento de la «era del análisis», con los filósofos analíticos y su pretensión de alcanzar para la filosofía un status de «ciencia normal», con unas respuestas aceptadas por todos (las descripciones definidas de Russell, la verdad de Tarski, etc.). La situación es que hoy día hay tantos paradigmas diferentes en epistemología o filosofía del lenguaje que un profesor de UCLA no se ocupa del mismo problema que otro de Cornell; asimismo, los programas de investigación tienen su obsolescencia asegurada a los quince años. ¿Qué razones hay para pensar que en ciencia ocurre lo mismo? ¿Por qué la ciencia sí tiene, desde hace cinco siglos, aceptadas las mismas respuestas? ¿Se trata solamente de que Galileo dio con la terminología adecuada? ¿No hay una cuestión de método al fondo?

–Pienso que cuando decimos que cierta disciplina es una «ciencia» es porque estamos de acuerdo en el propósito para el que sirve, es decir, porque su propia función no es un asunto que sea objeto de debate entre los practicantes de esa disciplina. Se espera que las ciencias naturales nos ayuden a predecir acontecimientos y, por lo tanto, a controlar nuestro ambiente. Se supone que la jurisprudencia mantiene un funcionamiento fluido y predecible de nuestro sistema legal, al mismo tiempo que acorde con los cambios en nuestras creencias morales. Pero en las humanidades –por ejemplo, en filosofía, historia y crítica literaria– los practicantes de sus diversas disciplinas difieren acerca de la función social que debe desempeñar esa disciplina. Por tanto, somos más reacios a aplicar el término «ciencia» a todas esas áreas. La razón de que la mecánica, por ejemplo, sea acumulativa obedece al hecho de que Galileo, Aristóteles y Einstein buscaban lo mismo (aunque Aristóteles no supo en absoluto cómo llevar a cabo lo que pretendía). El acuerdo sobre las desiderata vincula la obra de estos tres hombres en lo que respecta a la mecánica en una forma que no vamos a encontrar por mucho que busquemos en las obras de, por ejemplo, Santo Tomás, Hume, Hegel y Wittgenstein.

Nota publicada en Revista de Libros