“Olía a alquitrán; el asqueroso, penetrante y contundente olor a alquitrán se extendía por doquier… la atmósfera consistía en eso, en olor a alquitrán, y difícilmente podía precisarse qué contenía, además, este hedor…” Así comienza Guerra y guerra, la obra más ambiciosa de László Krasznahorkai, y también la más reveladora de su estilo: una prosa que no describe, sino que satura; que no guía, sino que arrastra; que no ofrece alivio, sino intensidad. El Premio Nobel de Literatura 2025 no se rindió ante la inmediatez ni la popularidad. En un año donde los pronósticos apuntaban a voces latinoamericanas, africanas y asiáticas con fuerte presencia mediática —Samanta Schweblin, Cristina Rivera Garza, César Aira, Ngũgĩ wa Thiong’o, Chimamanda Ngozi Adichie, Amitav Ghosh, Haruki Murakami— la Academia Sueca eligió a Krasznahorkai, un autor que ha hecho de la dificultad su estética y de la lentitud su forma de resistencia.

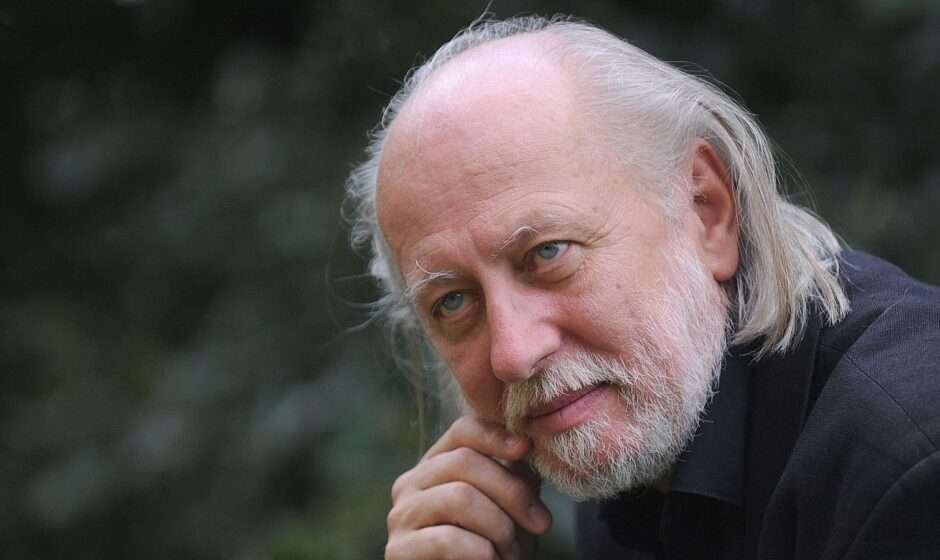

Nacido en Gyula, Hungría, en 1954, ha publicado más de quince libros entre novelas, relatos y ensayos. Su estilo desafía la lógica editorial: frases que se extienden por páginas, párrafos sin respiro, estructuras que simulan el pensamiento en su forma más cruda. Su literatura no busca entretener ni consolar, sino desestabilizar, incomodar, obligar al lector a abandonar la pasividad. Krasznahorkai no escribe desde la calma, sino desde el vértigo. Su estilo es heredero de Kafka, Thomas Bernhard y Beckett, pero también de la pintura de Brueghel y el cine de Béla Tarr, con quien colaboró estrechamente. Su prosa se alimenta de la tradición centroeuropea del absurdo, la melancolía y la descomposición, pero también de la filosofía oriental, especialmente del budismo zen, que conoció durante sus estancias en Japón.

Tango satánico, su novela más leída, es una radiografía de la descomposición moral en una aldea húngara postcomunista. Pero Guerra y guerra es la que mejor representa su ambición literaria: un archivista obsesionado con un manuscrito antiguo viaja a Nueva York para preservarlo, convencido de que contiene la clave para entender el sufrimiento humano. En ese viaje, Krasznahorkai despliega una meditación sobre la historia, la violencia, la escritura y la necesidad de trascender. Una frase resuena como eco de su poética: “Lo que uno debe capturar en la belleza es aquello que es traicionero e irresistible.”

Él mismo ha dicho que escribe desde el miedo: miedo al caos, a la pérdida de sentido, a la imposibilidad de comunicar. Como muchos escritores, parte de una idea que lo obsesiona, que lo persigue, que lo desvela. Y en lugar de huir de ella, la convierte en literatura. Su obra no se construye sobre certezas, sino sobre grietas. No busca respuestas, sino que se instala en la pregunta como espacio de creación. En tiempos de algoritmos, lecturas fragmentadas y consumo cultural acelerado, Krasznahorkai escribe como si el lenguaje fuera un acto sagrado. Su estilo no se adapta al lector, lo transforma. Su narrativa exige tiempo, silencio y entrega. No hay concesiones, no hay atajos. Solo una voz que insiste en narrar el colapso con lucidez, con precisión, con una belleza que duele.

Entre los nominados este año figuraban autores con trayectorias sólidas y resonancia internacional. Samanta Schweblin, con su exploración de lo inquietante en lo cotidiano; Cristina Rivera Garza, que ha revolucionado el ensayo autobiográfico y la novela híbrida; César Aira, con su prolífica obra que desafía la lógica narrativa; Ngũgĩ wa Thiong’o, defensor de la descolonización lingüística desde Kenia; Chimamanda Ngozi Adichie, con su mirada incisiva sobre raza y género; Amitav Ghosh, que ha narrado el cambio climático desde la ficción histórica; y Haruki Murakami, eterno candidato cuya mezcla de lo onírico y lo existencial sigue dividiendo a la crítica. Todos ellos con obras traducidas, premiadas, celebradas en festivales y movimientos culturales. Pero Krasznahorkai se impuso por una razón clara: su obra no responde a ninguna agenda, no se pliega a ninguna expectativa. Es literatura en estado puro, sin adornos, sin concesiones, sin anestesia.

Para comprender a Krasznahorkai más allá de sus libros, hay que sumergirse en sus colaboraciones con el cineasta Béla Tarr, especialmente en Tango satánico y El caballo de Turín, donde la imagen sustituye a la puntuación y el tiempo se convierte en atmósfera. También hay que explorar sus ensayos sobre arte, como los dedicados a la pintura china y a Max Neumann, donde el trazo y el vacío revelan su sensibilidad estética. Sus reflexiones sobre el budismo zen, la repetición y el silencio como forma de pensamiento, completan el mapa de un autor que no escribe para ser entendido, sino para ser habitado.

El autor vive entre Berlín y Hungría, pero su literatura no pertenece a ningún lugar. Es universal en su angustia, global en su desesperanza, íntima en su lucidez. No hay esperanza en sus libros, pero sí una forma de mirar el mundo que obliga a despertar. Y eso, en este siglo, es más revolucionario que cualquier manifiesto.

El crítico Pablo Retamal lo llamó “el maestro del apocalipsis”. Y no por su afición al desastre, sino por su capacidad de narrar el fin como si fuera el principio. Leer a Krasznahorkai es como entrar en una catedral en ruinas donde cada piedra tiene algo que decir, donde el eco no responde, pero sí revela. El alquitrán del inicio no se disipa. Se transforma. Y nos deja ahí, en la penumbra, con el libro abierto, preguntándonos si acaso no hemos estado todo este tiempo dentro de sus páginas.