Miguel Sánchez-Ostiz

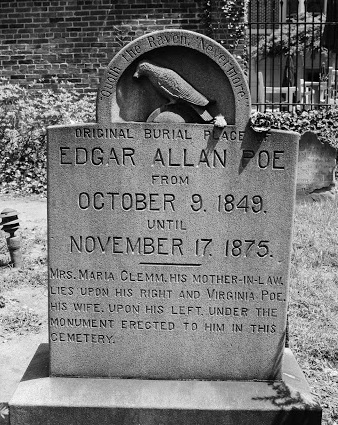

Las sepulturas de Edgar Allan Poe, casi más que sus casas convertidas en museos, son lugares muy visitados y no hay peregrino literario que resista la tentación de llevarse del lugar una reliquia, a ser posible una hoja otoñal, como hizo Juan Perucho. La realidad: un vacío en una y los restos de su enigma en la otra. Su secreto se fue con él, al menos el de su muerte.

En Poe hay una bibliografía muy precisa, una obra sólida, construida con auténtico poder inventivo y una cierta testarudez, y también hay una leyenda basada en los avatares de una vida que sostiene su obra, de la que es prueba la estupenda biografía que le dedicó Georges Walter, Edgar Allan Poe, poeta americano (1995). Vida y obra siguen siendo muy atractivas, poseen un halo de misterio y mala estrella, más incluso que de un malditismo a su pesar, fruto de la infame leyenda aceptada con gusto por el público. Poe tuvo mala suerte, esa mala suerte cuya existencia solo niegan los que tienen el bolsillo caliente y cuando les conviene. Baudelaire decía que llevaba la palabra cenizo escrita en los pliegues de su frente. Y junto a la mala suerte, una impericia vital llamativa, como si todos sus pasos estuviesen marcados por el sendero de la ruina y la indigencia. Algo que el propio Poe analizó en un “relato” sobre la esencia de la infelicidad, la culpa, esa lepra: El demonio de la perversidad (1845). Son apenas tres páginas, pero también una puerta a las trastiendas de su vida y al soporte de su obra.

Todo en sus avatares biográficos contribuye a levantar esa leyenda: su muerte enigmática, más enigmática cuanto más se escribe sobre ella, las calumnias del temible rufián de las letras Griswold, que se convertiría en su albacea y adueñaría de sus derechos de autor, sus relaciones afectivas complicadas, condenadas a la insatisfacción, sus conflictos con el medio y su peculiar situación familiar, dentro y fuera de una colorista y en el fondo sombría familia, su sucesión de palos de ciego profesionales -Poe, poeta, quiso, hacia 1830, ser un escritor profesional y ganarse la vida con ello en una sociedad poco receptiva para esa clase de oficios-, su inadaptación académica –aunque adquiriera conocimientos sólidos-, su tentativa militar (para huir de la indigencia), sus empresas ruinosas, sus viajes a ninguna parte, en pos de su propia sombra, y sus viajes imaginarios también, los de quien siente la necesidad imperiosa de huir… Edgar Allan Poe.

Y sobre esos avatares, Poe construyó con ahínco una obra sólida que, al menos por lo que respecta a los relatos, carece de las arrugas que podrían haberlos relegado al anaquel del anacronismo polvoriento. Les salva la dicción y el esfuerzo creativo, el genio. Fue Baudelaire, en sus traducciones de Poe (Levy, 1856), dedicadas a la suegra del poeta, quien señaló que ningún escritor había narrado con más magia las “excepciones” de la vida humana, el absurdo dominando la realidad de la razón y la lógica, la histeria usurpando el lugar de la voluntad.

Decir Poe es decir misterio, sorpresa asegurada, miedo, crimen, pesquisa (Auguste Dupin en Los crímenes de la calle Morgue con o sin el rostro de Bela Lugosi), penumbras de la conciencia, luz atufante de gas, lo que es extraordinario e indefinible, –“Hay ciertos secretos que no se dejan expresar”-, que será uno de los motivos recurrentes de Lovecraft, aquello que es algo más que una sospecha y pertenece al dominio de la noche (no siempre vencida por la luz eléctrica, esa enemiga del misterio y de la vida truculenta). Poe nos seduce con los terrores más comunes –el de ser enterrado vivo, por ejemplo-, con las casas insondables, con la locura, con el crimen impune, con la culpa que empuja a la confesión, con lo que siendo improbable nos arrebata en una jiga macabra. Para danza de la muerte, la suya.

Mientras Borges convenía con Bioy que <<El cuervo>> era uno de los peores poemas que habían leído, volvían una y otra vez a los rincones de sus relatos, no porque fueran escalofriantes, sino porque reunían esos valores señalados por Baudelaire, porque en ellos el detalle que puede pasar inadvertido es una chirriante puerta a otra estancia oscura llena de misterio: La verdad sobre el caso del señor Valdemar, La caída de la Casa Hauser o El hombre de la multitud, esa extraño flâneur que es el hombre de la multitud, que no puede estar solo y necesita para su reposo del anonimato, de la confusión de ser nadie entre muchos en una calles de Londres hechas espejo de tinta.

Quien haya sentido el asombro primero de La barrica de amontillado o El gato negro, temblado con el péndulo o viajado a bordo del Grampus, junto a Arthur Gordon Pym, relato en el que Poe se hizo eco de algunas leyendas de los mares del Sur, habituales en las costas de Baltimore, como el del barco fantasma tripulado por cadáveres, es posible que no lo olvide jamás en su vida de lector y que tarde o temprano regrese para dejarse seducir por el secreto de las postrimerías, que diría Juan Perucho, a quien los relatos de Poe encendían el entusiasmo.

Poe fue un seductor, de lectores, de artistas – Audray Berdlay y de Gustave Doré. Dante Gabriel Rosetti- y de otros escritores que se vieron espoleados por la imaginación macabra de Poe, como nuestro Alarcón en El clavo, como Lovecraft por supuesto.

Al final, en otro siglo, Poe se nos presenta como un acabado ejemplo del escritor que se debate contra las sombras de su imaginación y de su conciencia, contra su destino oscuro; y a la vez como un soñador furioso de mundos inquietantes y un poeta visionario que acaba contagiando sus visiones sin necesidad de laudano. Sus miedos son los nuestros, su necesidad de viajar al más allá que se dibuja en el aire de nuestra inquietud, la nuestra. A Poe nada le bastaba, su realidad no es que fuera insuficiente, sino que, inabarcable, se regía por sus propias normas, más allá de la muerte, en su frontera. Su propósito fue llegar al abismo, descender en su maelstrom, y regresar, como acaso le sucediera al propio Arthur Gordon Pym, para así contárnoslo.

*** No tengo ni idea de dónde y cuándo se publico este artículo, con saber que fue hace mucho me basta… en otra vida como quien dice, que fue la mía eso sí.