Maximiliano Benitez

Esta tarde, mientras sacaba mi gelatinosa humanidad a que le diera el aire tórrido de este verano insoportable, he recordado, fugazmente como en la resaca de un pensamiento, todas las palabras, formas y expresiones que incorporé, con suerte desigual, a mi ya de por sí deficiente vocabulario, durante los meses de encierro, de confinamiento. Palabras, en su mayoría, sucias por afectación, desafortunadas, pretenciosas por no expresar, quizás, ni con la ayuda del diccionario, lo que ásperamente intentaron expresarnos. O puede que esta molestia sea en realidad la llaga de lo que no pudimos resolver, y que ahora, obligados por decreto, por emergencia nacional, debemos (de deber) aceptar sin rebullir: las broncas imperecederas, los desencuentros soterrados en lugares comunes, los silencios pegajosos; el malestar ahora encerrado entre cuatro paredes, como la miniatura de una ciudad sitiada por un peligro inminente, vital y necesario, refrescante.

Porque hablar de pandemias, mascarillas, confinamiento, “distancia social” (esta es probablemente la que más gracia me causa), gel hidroalcohólico, o rebrotes, parecen ser parte ya del día a día, de la Nueva Normalidad, que de nueva tiene, si lo pensamos detenidamente, muy poco. Ahora que lo pienso, creo que esta expresión me causa más gracia que la otra, que resulta más ridícula. Y hablo de gracia porque el encierro me ha vuelto cauto a la hora de usar subterfugios: al borde del precipicio, hasta una brisa puede hacer que nos precipitemos al vacío, aunque sea virtual.

Son días extraños más que de nueva normalidad. Son días de garrote y miserias, de aplausos fáciles a las ocho y de miserable olvido a jaula abierta.

Resistiré, me digo con ironía al recordar el himno postizo que, hermanados desde las ventanas, cantaran para celebrar la plácida obcecación. Porque no cabe duda de que los plausibles defensores de la sanidad a gusto del consumidor resistieron el embiste y aguantaron estoicamente, engullendo como cerdos, algunos, para seguir, a paso ligero, el trayecto natural marcado por el GPS neuronal, y no abandonar (ni un segundo, vive dios!) el hueco de engranaje, la vocación de esbirro y carne de trituradora, de bandera y enseña en el balcón y vudú erizado de alfileres a puerta cerrada. Incluso los que quedaron en la cuneta, la del palacio (el de hielo) y los otros, nosotros, los que quedamos apeados de montar en el inefable tren del progreso, siempre invencible, siempre lacerante. Por siempre indiferente como una prestación no contributiva.

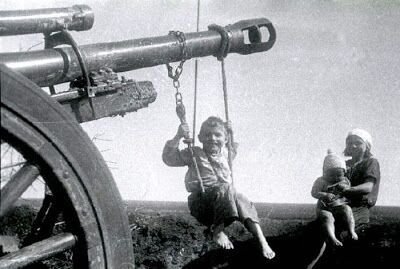

No crean ustedes, yo sé algo de confinamientos en ciudades abiertas. Pocos años han pasado, o no los suficientes para olvidarlo. Vi de cerca cruentas desigualdades (no de cartón y demagogia, sino reales, tan reales como una madre apiñada con sus hijos muertos de hambre en una esquina mugrienta, invisibles a la mirada de sus propios hermanos; o crías vendiendo (implorando) dulces caseros, torpemente envueltos en la pobreza; hijos y padres y abuelos y estirpe al completo empujados a perecer lenta y dolorosamente por los siglos de los siglos). Sé, repito, algo, un poco, una migaja, de injusticias y colas innecesarias en los supermercados para hacerse con algo de harina y alcohol, y de filas silenciosas, no muy lejos, a la vuelta de la esquina, a la espera de una bolsa digna de alimentos: los aplausos fotografiados y las miserias no registradas.

A trece mil kilómetros de la cuna de mi hija, de la casa elegida para la nueva convivencia, pensé que aquella vida, insufrible por desacostumbramiento, era otra forma de realidad. Era incapaz de tolerarla, de deglutirla, de masticarla y asimilarla. Pero allí estaba, de bruces contra la modorra de la memoria. De manera que cada vez que topaba, como un peatón descuidado cruzando una intersección, con la consabida y popular forma de sobrevivir, me refería a la situación como “días extraños”, independientemente de lo que viera. Lo decía para mis adentros, con mirada neutra si iba acompañado, lejano y de soliloquio efervescente. No fue fácil recuperarse de aquel golpe. Siempre quedan secuelas, resabios, y mierda en el fondo. Sobre todo mierda.

Vuelvo a Madrid y a mi hija, que tras el anuncio del fin del encierro, si no me equivoco noventa y nueve días después de su inicio, continúa tachando los días en el calendario, como si el tórrido verano sin vacaciones fuera una prolongación del confinamiento. Para ella esto no acabó aún, y para mí, de alguna manera, acaba de empezar. Salimos a pasear por las mañanas, antes de que el termómetro pise los treinta y cuatro grados, y caminamos por una Madrid que me recuerda a la ciudad semidesierta que conociera a mis veinte años, en una época que aún no conocía la masificación del turismo, los selfies, la horca de las multinacionales. También la incertidumbre me recuerda a esos años, pero con veintipico de años más en la mochila. Días extraños, sombríos tras las mascarillas de quita y pon de Ruiz de la Prada o de los chinos, de Ayuso, del Mercadona y de la madre que los parió.

Durante el paseo nos cruzamos con un muchacho, probablemente de la edad de mi hijo, que calzaba bermuda, camiseta y mascarilla conjuntadas en un tono verde esmeralda muy chillón, brillante y metalizado. Jana, risueña, con mirada pícara, me preguntó que qué me parecería que su hermano mayor llevara un atuendo semejante. No pude ni quise evitar decirle (acalorado con o sin mascarilla) que probablemente su hermano nunca llevaría una indumentaria tan ridículamente innecesaria. Y fue decir esto y volver la mirada hacia el interior, hacia el propio confinamiento; a los desencuentros, fricciones inútiles por inocuas; a las respuestas cuajadas en un silencio cómplice, en un cruce de miradas turbias, en lo que no se dijo ni se dirá. Me ausenté del resto del paseo, taciturno, errante con niña de la mano.

Regresamos a casa bajo un sol abrasador. Cociné algo en silencio, rumiando decenas de pensamientos sin poder aferrarme a ninguno; intentando elevar el de la historia, el del borrador de la novela de aquel tipo, que un día como hoy, cogió las riendas de su vida y se marchó para no volver. Pensé en el año y medio que dediqué a trabajar esa historia, ficción no autobiográfica, propia hasta la última víscera a la vez que irreal, mientras dejaba escapar la vida, o le daba alas quizás, agriamente: narraba la historia de un viaje sin advertir el vuelo de mi propio hijo. No supe verlo, o no quise verlo.

Esa noche regresé, en detrimento de otras lecturas para siempre pendientes, a mis libros de juventud. Y, sin esfuerzo, en empedrados de charcos harto conocidos, volví a Santa María, a Brausen, a Larsen; a la ciudad escrita a golpe de tribulaciones, doblegados adjetivos y sudores, obligados a convivir en una fétida mugrienta y calurosa habitación al margen de todo. Me doy cuenta, esa misma noche, mientras dedicaba unas caladas y unos tragos de tinto de cajita al texto recién parido, que nunca pude ni podré escribir sin el padecimiento real. Que, aunque lo intente, siempre con torpeza, imprecisiones y precariedades de todos los colores y formas, describe mi propia miseria, los miedos y hasta la pueril envidia que me provocan todos los autores para quienes escribir supone, incluso en los prolegómenos, una indescriptible y placentera satisfacción.

“Días extraños”, pienso antes de echarme a un lado de la trinchera, a dormir con todos mis muertos y fantasmas.