La zorra sabe muchas cosas… pero el erizo sabe una importante1.

Javier Moscoso

Como en cualquier otro funeral, a las lágrimas que vertemos por el muerto, se añaden, y en no poca cantidad, las que afloran por nuestro propio deceso. A la pena de saber que hay alguien más o menos próximo que lo ha perdido todo, se suma la tristeza de quienes hemos perdido mucho. Con el cadáver se va también una parte de lo que fuimos o de lo que hemos sido. El duelo tiene esas cosas. En el caso de seres tan gregarios como nosotros, la muerte ocurre en dos categorías: la absoluta (para quien se muere) y la relativa (para quien se queda).

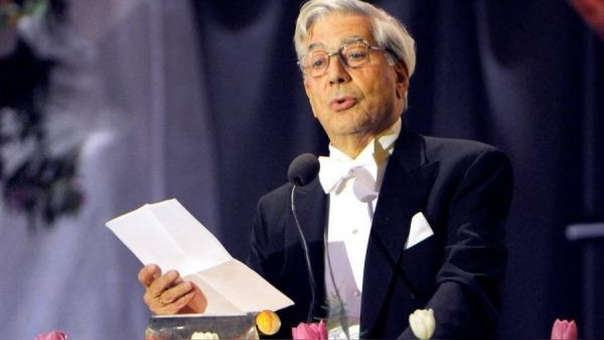

Para quienes nacimos a finales de los años sesenta del siglo pasado, nuestro primer contacto con la obra del que más tarde llegaría a ser premio nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, fue a través de los institutos de enseñanza secundaria. En mi curso de literatura (mal llamada) española, era más o menos obligatorio leer Cien años de soledad, un libro del que hablaban los adultos del Madrid de los ochenta como si les fuera la vida en ello, sobre todo después de que García Márquez recibiera el Nobel en 1982. Entonces yo tenía 16 años y a mi adolescencia melancólica le parecía poca cosa cumplir con el requisito de leer aquella novela, así que me devoré el llamado ciclo de Macondo en las ediciones que pude encontrar en la biblioteca municipal de Chamberí. Como otros jóvenes lectores, conocí entonces la obra de Rulfo, de Carlos Fuentes, de Augusto Roa Bastos. A mis dieciséis años defendía con vehemencia que El otoño del patriarca era infinitamente mejor novela que Yo el Supremo. El mismo verano que se jugaba el mundial de no sé qué, yo descubrí un libro que me entusiasmó. Su autor era Vargas Llosa. Y no era un libro de literatura. De este autor, ya habíamos hablado en clase de La ciudad y los perros, y por mi casa andaban otras de sus novelas en unas ediciones asequibles de la editorial Bruguera, que se vendían entonces en quioscos. Con mi madre conversé alguna vez sobre el estilo deslumbrante de La casa verde y de Pantaleón y las visitadoras, pero el libro que realmente me capturó fue Historia de un deicidio. Fue el primero que leí en mi vida sobre crítica literaria y me entusiasmó. De aquel libro, del que ya apenas recuerdo nada, me gustó todo. Quizá me lo invento, pero me dio la impresión de que el libro desbordaba el realismo mágico para explicar el poder seductor de la literatura. A la potestad deicida de los creadores de mundos debía sumarse la fe de los fanáticos. Mientras en España se nos atormentaba con la movida, quizá para evitar los sinsabores de la reconversión industrial y de una clase media cada vez más agotada, Llosa me susurró al oído el inmenso poder de la ficción. Fue la primera vez en mi vida que encontré sentido a los universales antropológicos y que alguien a quien no conocía de nada me explicaba por qué me gustaba leer. Era leer para huir, para escaparse, para no pensar más en el esto y en ahora, para construir un paraíso de ficción en el que poder jugar con las razones del mundo. Como le pasó a Alonso Quijano en El Quijote, ―sí, lectura obligatoria también aquel año―, pero también como le ocurrió siglos más tarde a Emma Bovary ―que por supuesto no era lectura obligatoria―, leer es huir, despedirse de lo más cercano para alcanzar lo irreal o lo quimérico. Para mi fortuna, la biblioteca municipal también tenía La orgía perpetua. Había algo profundamente infantil en el placer de salir a la calle con aquel libro de título tan pornográfico en la mano. Quizá las desventuras de Emma, como las de Alonso Quijano, como las mías, pensaba yo entonces, estuvieran ligadas al veneno de la lectura, a la vehemencia de la libertad.

Durante mis años en el Londres de los 90 pensé muchas veces que tal vez coincidiría con Llosa en la gran sala de la Biblioteca Británica, que entonces estaba aún dentro del museo. Había escuchado que la visitaba con frecuencia y que tenía incluso un sillón asignado. Debía además estar en Londres porque le vi algunas veces entrevistado por la BBC comentando sobre Perú. Como a otros muchos a mi alrededor, sus opiniones políticas me fueron alejando cada vez más del escritor. A sus intervenciones en la vida pública se fueron sumando otro conjunto de lo que yo entonces, con veintipocos años, consideraba tristes agravios: su reivindicación de Raymond Aaron o de Isaiah Berlin, su alineamiento con Karl Popper tenía un pase, pero su devoción por Margaret Thatcher ya me pareció inaceptable. Cuando publicó Historia de Mayta dejé de leerlo. Quiero decir que me castigué sin leerlo.

Tuve que esperar a la década de los 2000 para doblegar mi estupidez. En el verano de 2006 perdí mis primeras dioptrías leyendo de noche, con la mala luz de un cuarto de baño, un libro admirable. Uno de los libros a mi juicio más extraordinarios jamás escrito: La fiesta del chivo. Las florituras del estilo de los años setenta habían desaparecido casi por completo y en su lugar me encontré con una pluma que hacía temblar la tierra. El libro me pareció, aún me parece, un prodigio, una obra maestra de la que aún sigo citando de memoria muchos fragmentos que seguro que ya no se parecen al original. Este libro, pensé, no es obra de un solo hombre, sino de todos los Vargas Llosa que han sido a lo largo de estos años. Esta idea, la idea de que algunas obras maestras de cualquier rama de las artes requieren de la colaboración de personalidades complejas, que en modo alguno pueden acomodarse a una sola profesión o a una sola característica, me ha perseguido desde entonces. La noción misma de autoría me ha llegado a parecer enormemente matizable, pues sucede que en algunas ocasiones lo único que permite explicar la fuerza de la creación es la colaboración más o menos involuntaria de todas las personalidades que se ocultan en un solo cuerpo: no solo sus distintas edades, sino sus talentos, sus aciertos y sus delirios, sus pies y sus manos, sus virtudes y sus vicios.

Después de leer aquel libro me conjuré a no volver a castigarme nunca más de semejante modo. En los veinte años que llevo con las gafas que me regaló indirectamente uno de los Llosa he seguido leyendo sus libros, los libros de todos ellos, con arrobo. Quizá fuera por arrepentimiento, pero el prólogo de la Historia del ojo de Bataille me pareció mucho mejor que el libro del filósofo francés. Los últimos que ha escrito aún los tengo pendientes, pues este nuevo oficio de director de Revista de Libros me obliga a perder la vista con otros muchos autores. Como no siempre puedo leer lo que quiero, voy acumulando en un lugar apartado los libros que llamo «de la jubilación»: son los que leeré o a los que volveré cuando ya sólo tenga que preocuparme de pasar las páginas. He de confesar que en esa librería cargada de futuro ya he acumulado más volúmenes de los necesarios, y eso sin contar con que pueda perder la vista, como le pasó a mi madre. De la manera que sea: allí están también las últimas novelas de Vargas Llosa que aún no he leído y que tal vez no lea nunca. En mi biblioteca, sí, hay libros sin abrir, pero también faltan otros muchos que nunca fueron míos. No tengo una Historia de un deicidio, ni he comprado nunca una La casa verde. Tampoco poseo Conversación en La Catedral, que lo presté sin retorno. Por ahí andará, imagino. O tal vez no.

Como en las mejores novelas que leí sin gafas en los setenta y en los ochenta, hoy que es 14 de abril de 2025, me he levantado pensando que era domingo, así que anduve un rato como de fiesta. Me llamó mi amada Elisa para decirme que iba camino del trabajo. «¿Un domingo?», le he preguntado. Entonces he ido al periódico a comprobar el día y he visto que, en efecto, Mario Vargas Llosa ha muerto. Para cerrar el círculo me he venido a la biblioteca municipal y he comenzado a escribir sobre mi propia muerte, intentado en la medida de lo posible, rendir tributo a quien me enseñó no solo el poder que tiene la ficción para cambiar al mundo, sino también en la triste resistencia que opone el mundo para no dejarse doblegar por la ficción.

Gracias, Mario.

Javier Moscoso es director de Revista de Libros.

1. Esta frase es un acertijo del poeta de la Grecia Clásica Arquíloco del que escribió un texto admirable el pensador Isaiah Berlin.