Iván Castro Aruzamen / Profesor de DDHH en la UCB

Toda novela es, en una acepción amplia, novela histórica Francico Ayala

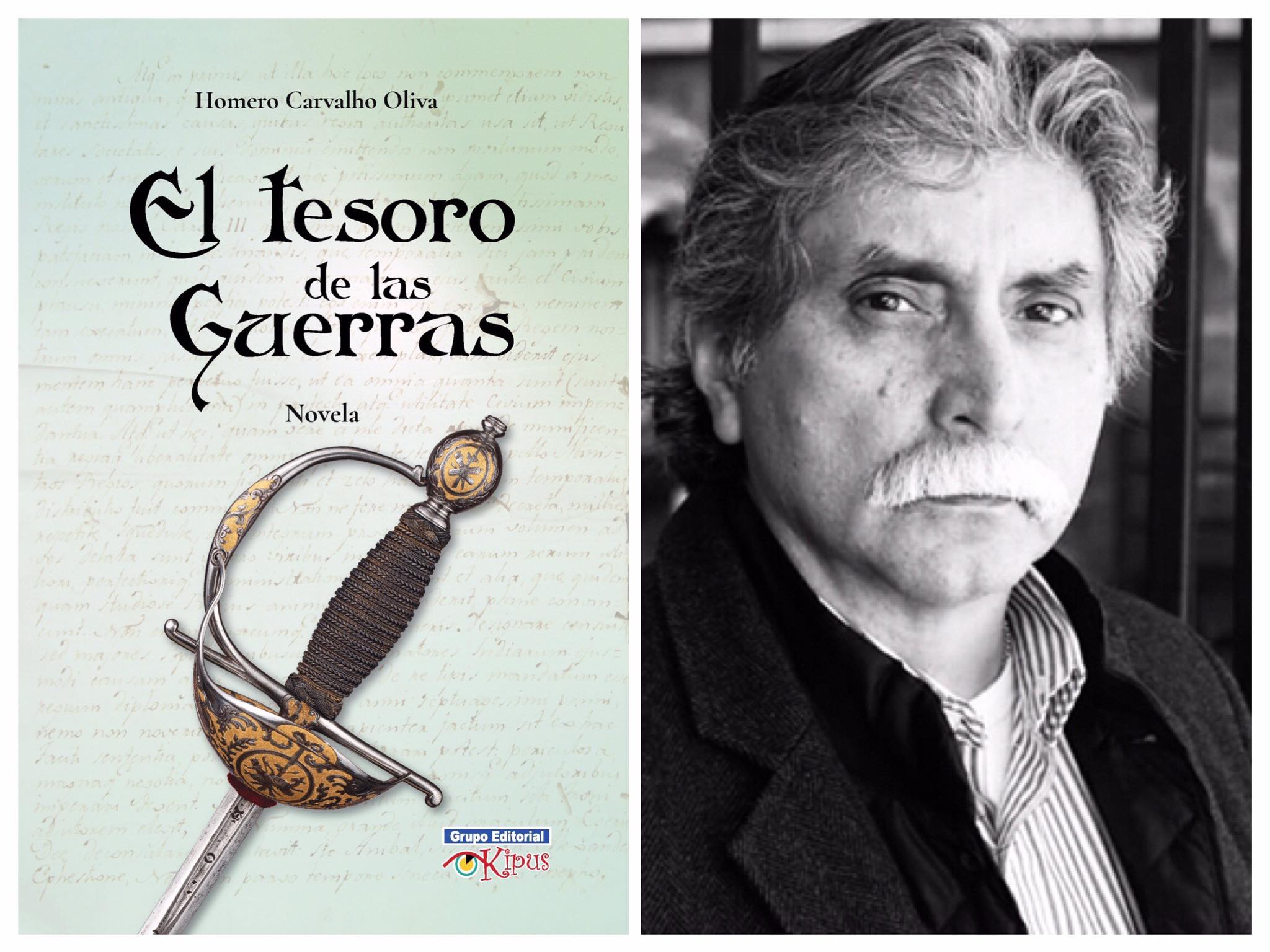

EL TESORO DE LAS GUERRAS —o el «Arca de la Alianza» en alusión directa al relato bíblico veterotestamentario (Ex 25, 10)— es en el sentido estricto del término, una novela histórica; en ella Homero Carvalho a querido «acercar el pasado como si alguien lo estuviera contando en el presente»; pues, gigantesca tarea la que carga sobre la pluma de Antonio Robles (narrador), que escarba en los escombros de un pasado que aún nos viene persiguiendo, inexorablemente. Robles, irá tras las huellas de un héroe —poco común en la historia política de Bolivia— cuyo destino está ligado estrechamente a la quijotesca idea de construir un país, un ideario nacional sutentado en la unidad y la honradez.

Romualdo Villamil, el hombre que emerge de las notas de un vetusto cuaderno de apuntes, escrito por su compañero de andanzas, Gregorio Aguilar, en el que cuenta las correrías que hizo junto a su amigo, a través de todo el territorio nacional; así el cuaderno de Gregorio, no es sino el texto en el que se tejen traiciones, asesinatos, luchas por el poder, pero, sobre todo, es el testamento político-militar del Coronel Villamil; la vida de este militar nos va develando los entrecejos de nuestra historia. Y es que la novela, género libre y abierto, Carvalho la conoce como si fuera la palma de la mano y en el Tesoro de las guerras, nos coloca (mos) más allá de la literatura, más allá o más acá, en un terreno donde también cabe, entre lo infra y lo supraliterario, un arte (el de la novela), una arqueología (M. Foucault) del saber literario; el novelista Carvalho —o si quiere entender Antonio Robles— tiene sin más remedio que colocar su creación imaginativa sobre el terreno histórico, y lo hace cuando localiza la acción en el tiempo, el espacio de lo que fue, lo que pasó; en el Arca de la alianza, «esta había salvado de la destrucción y el olvido a aquella palabras que los seres humanos nunca debemos olvidar —el pasado histórico—, las palabras cariñosas, las del amor, las del perdón, la de la amistad, las que nos hacen ser mejores cada día«.

Nuestra geografía diversa, multicultural, plurilingue, plurinacional, en suma, todo aquello que somos, atraviesa toda la trama del Tesoro de la guerras, en la que los personajes de ayer o de hoy, adquieren un aire de rigurosa actualidad, porque «los bolivianos están acostumbrados a sobornar con el alcohol que les parece natural llevarle una botella a cualquiera«, pero, también, el pasado aparece como un lugar de refugio y para Robles, el mismo no sólo es algo cerrado sino paradójicamente inconcluso, pues, «el acuerdo con los hechos del pasado es un pacto de caballeros, que conlleva convenientes olvidos y rescata momentos felices«. Ese pacto que está abarrotado de anécdotas, juramentos, odios y momentos determinantes, han sido cruciales para la construcción de nuestro destino nacional.

Ahora bien, ese pasado que cargamos todos los bolivianos, muy presente en la novela, hace que uno se sienta a meditar sobre el itinerario histórico de Bolivia —aunque esta meditación sea para uno una angustia vital—; así el Tesoro de las guerras no es sino el cofre donde se ha fraguado un héroe y un destino, cuya trascendencia hace que nos cuestionemos acerca de la causa última de nuestra historia como nación; y pronto caemos en la cuenta, gracias a la novela, que hemos canonizado el fracaso y la gloria, o para ser carvalheanos en nuestra visión histórica: la gloria que Bolivia como nación —sin olvidar los más de 175 años de vida independiente, aunque esto sólo exista en un imaginario social absolutamente carente de todo realismo social— construyó, lo ha hecho a costa del fracaso, fruto nefasto que ha ido marcando todo el devenir histórico, hasta el presente.

Jorge Calahumana, el guardián celoso, reticente, abstemio, del Arca de la alianza, con toda razón no duda en afirmar que «la historia ya está escrita y el país ha sobrevivido pese a todo«, porque Calahumana, como muchos bolivianos, sabe que las guerras, no sólo aquellas que hemos librado con enemigos foráneos, sino, sobre todo, las intestinas guerras internas, entre nosotros, diversos, aún a costa del fracaso, han levantado mitos, leyendas, imágenes, íconos, que son el reflejo claro de la derrota histórica que arrastramos. ¿Acaso, un Melgarejo o un José Maria Linares, Hugo Banzer Suárez, García Meza, o el mismísimo Evo Morales, no son los ejemplos más patéticos de una gloria construida sobre las ruinas de una derrota histórica? Para Carvalho, desmitificar estos símbolos o «revisar nuestra historia y destruir a algunos de nuestros mitos sería contribuir a la desunión de este país que no termina de consolidarse«, desconstruir el pasado, es el único camino, y él, como cirujano mientras nos cuenta la historia de este país, no deja títere con cabeza.

Homero Carvalho, ha cincelado en la figura de Romualdo Villamil —auque él se empeña en hacernos creer que la punta de lanza en la trama es Gregorio Aguilar— al héroe, cuyo destino esta aferrado a la historia para mostrarnos la lucha entre el fracaso y la utopía; Villamil es un héroe marcado —depositador (rio)— por los entretelones históricos que han desangrado y desmembrado no sólo el territorio físico de la nación, también el interior, el de la identidad nacional. La sentencia de Romualdo, por esa razón suena a condena, cuando nos dice que, «las armas de la política son las palabras y sus tácticas son la adulación, la calumnia, el prejuicio y la traición, que ocasionan heridas mucho más mortales que cualquier arma conocida. Aquí —continúa nuestro héroe— subsisten alimañas inimaginables para el común de los mortales», pues, para Carvalho ahí reside la fuente de todos nuestros males; y sólo es capaz sostener esta afirmación, de que la política made in Bolivia continúa llevándonos al abismo, un hombre que ha sido «caminante de todos los caminos, navegante de todos los ríos, hombre de una sola mujer, compañero y camarada«, que no descansó de bregar por su país a pesar de los sinsabores de una entrega y servicio sin límites, aún a costa de la vida misma.

No podemos olvidar que ya Juan Rulfo en Luvina (El llano en llamas) se preguntaba al ver el estado de las cosas, «en qué país vivimos Agripina«, y Luís Sepúlveda en El Viejo que leía novelas de amor, termina achacándole como el culpable hasta del dolor de muelas, al Estado; García Márquez, en El Coronel no tiene quien le escriba, nos hace notar la presencia de ese Estado inoperante, ineficaz, muy común a las repúblicas latinoamericanas; y Carvalho siguiendo esta rica tradición de la novela latinoamericana, continua en el Tesoro de la guerras mostrando un Estado eregido sobre las arenas del fracaso, porque éste no ha «podido escapar a la traición de la política, ni a las eficaces heridas que le prodigaron las artimañas de la burocracia«; así, pues nuestra historia política —concluirá sosteniendo Carvalho— no ha sido capaz de extirpar, liberarse de un mal que la corrido hasta las entrañas mismas, porque «el peor defecto de los bolivianos, —dirá nuestro héroe más allá de haberse esforzado por ser un servidor público honesto, honrado, «peregrino de la nación«— creo que es la angurria por el poder, para los bolivianos el poder es algo por lo que podemos matar y morir«, la inestabilidad y falta de tradición democrática, son muestras de ello.

Leer el Tesoro de las guerras, sólo como un dato histórico-novelado del pasado y presente de nuestro país, sería distorsionar el territorio imaginativo en el que Carvalho ha sabido introducir a sus lectores, y finalmente, sería como negar lo que somos; así en el Tesoro de las guerras, aparecemos los bolivianos incorregibles de nuestros males, el país mismo, la nación inconclusa, la Bolivia que lleva el sello del fracaso, pero asimismo el semblante de un héroe y un destino (Romualdo Villamil), paradigma digno se ser imitado.