Márcia Batista Ramos

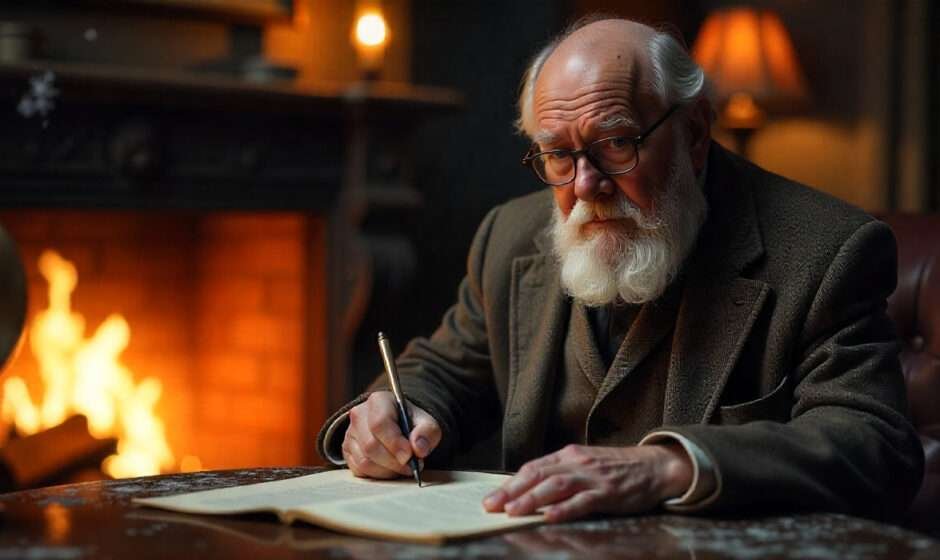

Ahora sé que escribir no es una acción mecánica, ni una costumbre repetida con el correr de los días. Ya sé que escribir es un acto sagrado. Una ceremonia silenciosa que se celebra entre el alma y el lenguaje, donde la tinta reemplaza a la sangre, y la palabra encarna la idea, como si fuese el único cuerpo posible del pensamiento. Tal encarnación ocurre en una ceremonia íntima y luminosa del pensamiento que permite tocar lo invisible con las yemas de las palabras.

Sergio Chejfec, con su andar meditativo, nos enseñó que escribir puede ser una forma de caminar. De perderse a propósito. De no llegar nunca, pero dejar huellas. Porque el lenguaje no lleva a ninguna parte, pero es el camino para encontrar una forma de respirar bajo el agua o una forma de estar menos solos en este mundo que arde.

Entonces, pienso que el verdadero acto de escribir comienza mucho antes de que la pluma roce el papel o los dedos golpeen el teclado. Comienza en la mirada que se detiene, en la pausa que escucha, en el pensamiento que respira los recuerdos, incluso aquellos recuerdos de los días que no fueron o de las horas que añoramos que sean. Porque quien escribe, ante todo, aprende a mirar con profundidad el tiempo sin tiempo, la historia que no fue contada. Porque, no ve solo lo aparente, sino que desviste la realidad de sus hábitos y la interroga desde su raíz; y luego escribe, no para decir algo, sino para escuchar el eco de lo que no se dijo. Como una confesión de amor en la entrelínea.

Por eso, Wislawa Szymborska, desde el asombro, abrazó la duda como una certeza. En sus versos, la pregunta es el verdadero poema. Tal vez escribir sea eso: atreverse a no saber, a mirar lo cotidiano con ojos de primera vez, a decir “no estoy segura” como forma de resistencia. No se escribe para brillar, se escribe para comprender. Y en ese comprender, se encuentra una forma de belleza. No la belleza del adorno, sino la que surge de decir con verdad lo que parecía indecible.

Así, el que escribe, piensa con intensidad. Pero no piensa para demostrar, sino para descubrir. Y descubre lo oculto en el gesto cotidiano, lo eterno en la palabra común, lo universal en lo más íntimo. Porque la escritura es, al mismo tiempo, espejo y lámpara: ya que nos refleja y nos alumbra.

Aprendí que escribir es ordenar el caos sin sofocarlo. Es permitir que lo inasible tome forma, sin condenarlo al encierro. Porque el caos es fértil. En su pulso desordenado viven los relámpagos del asombro, las raíces de lo inexpresable, las emociones crudas que aún no tienen nombre. Pero, no hay que confundirse, porque escribir no es domesticar ese caos —sería traicionarlo—, sino tejerle un espacio donde pueda respirar, un cauce que no lo encierre, sino que lo abrace. Como un río que respeta la violencia de la lluvia mientras, caballeroso, la conduce hacia el mar.

La escritura no diseca, no encajona. Ofrece forma, sí —pero una forma porosa, abierta, que preserva el temblor original de lo que se quiere decir sin apresarlo en fórmulas. Porque es algo más sencillo, es como sostener una mariposa en la palma de la mano: hay que abrir la mano para que vuele, pero también hay que tener el coraje de dejar que se pose. Pues, cuando se escribe, se traduce lo intangible sin matarlo. Se crea un lenguaje que roza la emoción sin reducirla, que da figura al pensamiento sin congelarlo. Ya que escribir no consiste en imponer orden, sino en descubrir el orden secreto que vibra en el desorden.

Y eso —esa alquimia sutil— es lo que distingue al escritor del que solo anota. El primero escucha el caos como quien escucha una sinfonía desconocida, y luego le ofrece palabras como quien ofrece un hogar que no es cárcel, sino refugio.

Tal vez no haya destino, solo el gesto de abrir la mano y dejar caer, letra por letra, todo lo que pesa. Mientras, que uno se hunde en la lentitud del pensamiento. Así, uno escribe como quien acaricia una ausencia o como quien intenta recordar un sueño que se borra apenas despierta. El verbo tiembla, el punto se demora, la frase no se rinde. Nace desde la grieta por donde entra la luz – diría Leonard Cohen.

Creo que fue escribiendo que Borges imaginó un universo que cabe en una biblioteca infinita. Porque él escribía con la precisión del que sabe que todo ha sido dicho, pero aún puede repetirse de otro modo. Tal vez escribir, para Borges, era doblar el tiempo hasta hacerlo espejo. Citarse, contradecirse, imaginar lo que nunca ocurrió, tal vez, era la forma que él encontró para ver lo que jamás vio con sus ojos. Él rozaba la verdad y al rozarla, le daba vuelo.

Mientras que Clarice Lispector, escribía con los ojos cerrados hacia dentro. Respiraba palabras como si fueran animales salvajes. Ella no narraba: revelaba. Tal vez escribir, como lo entendía Clarice, sea una forma de parir sentido sin anestesia, una búsqueda obstinada de lo que aún no tiene nombre. Cuando una palabra nacía sobre ella, algo del mundo se reorganizaba.

Comprendo, ahora, que escribir es resistir al olvido, a la banalidad, a la prisa que disuelve el sentido. Deteniendo el tiempo para escuchar lo que enmudeció. Construyendo memoria con palabras, aunque sean frágiles, aunque tiemblen como los recién nacidos en Gaza, hoy. Porque escribir es una forma de amar al mundo, de narrarlo, de interrogarlo, de transformarlo, reafirmando la voluntad que existe.