Roberto Navia Gabriel

Anoche fue la primera noche en la que las ciudades de Bolivia cerraron sus bocas que no dormían ni siquiera durante las horas de sueño. Los ruidos cotidianos desaparecieron y las autoridades vaciaron las calles de vehículos y de gente para que el coronavirus no tenga dónde desenfundar el veneno de su vientre. Anoche callaron los ruidos de lo que normalmente nos quejamos. Cesaron las bocinas de los coches y los micros temerarios se recogieron temprano a sus garajes y el vecino que hace fiestas entre semana archivó su karaoke.

En ese silencio raro, desempolvé el mechero que me había regalado don Andrés Segovia el año pasado, cuando el cuerpo de este planeta no se mecía sobre una cuerda floja y casi todos creíamos que éramos inmortales. Traté de emular el tiempo de nuestros padres cuando la energía eléctrica se iba temprano y siempre estaba a mano el mechero o la vela o la lámpara de camisa que papá bombeaba como si estuviera activando el corazón del mundo. La noche que me lo regaló, don Andrés sacó el mechero del lugar especial donde guardaba las cosas con importancia, lo limpió con esmero y fue capaz de hacer el milagro. Como en otros tiempos el mechero volvió a alumbrar. De su mecha brillaba una luz roja que pestañeaba estrellas amarillas y una bruma ondulada despuntaba hacia el infinito. Ante semejante espectáculo, don Andrés recordó que el mechero lo fabricó con sus propias manos de una pieza de alguna maquinaria que quedó en desuso del viejo YPFB, que llegó a la vida de su familia cuando su papá aún estaba vivo y que después del maldito infarto los 10 hermanos lo utilizaban para alumbrar las habitaciones de la casa materna para burlar las noches largas.

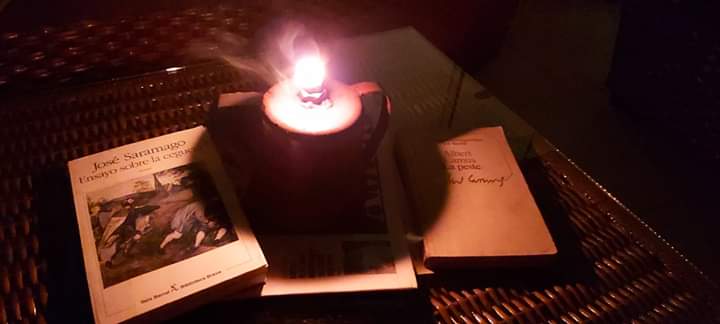

Para completar el escenario, anoche apagué todas las luces de la casa y el mechero era lo único que alumbraba como un cometa que viajaba en mi mano en ese universo de oscuridad, mientras me movía de una habitación a otra. Al final dejé reposando el mechero en la mesita de la galería, al lado de dos libros que estoy releyendo estos días. Me quedé —como cuando era niño —mirando su llama redonda y admiré el tamaño de su poder y la fuerza del resplandor. Todos estos años me he perdido este espectáculo, pensé. Y sentí la necesidad de volver a redescubrir el mundo olvidado dentro de este mundo.

La carretera que está a cientos de metros de casa ya no ladraba como otras noches, el eco de las voces de los perros rebotaba como una música antigua que atizaba el fuego del mechero que me regaló don Andrés, cuando las calles del planeta no dormían ni en las peores horas de sueño.