Rafael Narbona

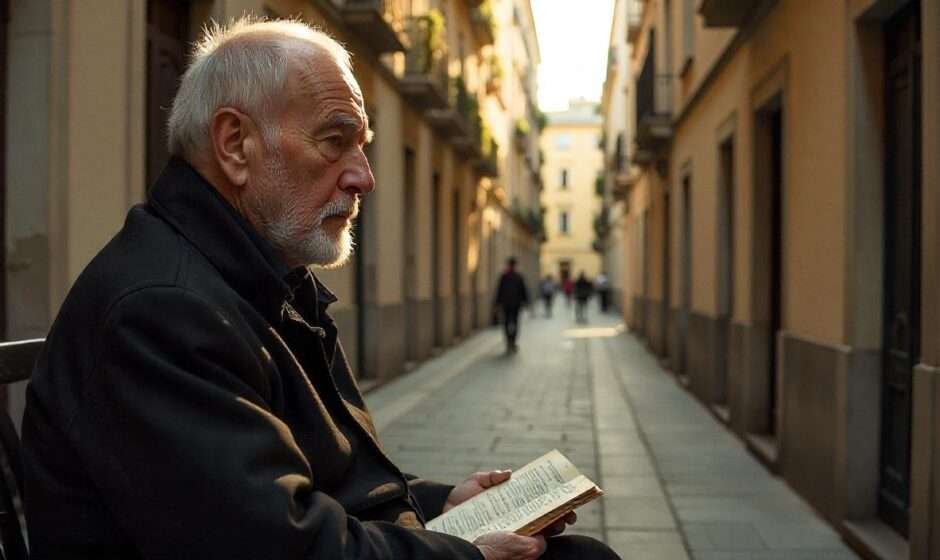

El padre Bosco cada vez se acercaba más a menudo al barrio de Argüelles. Allí había pasado parte de su juventud, preparándose para ser sacerdote, y ahora que había superado los sesenta, experimentaba la necesidad de cuidar sus recuerdos. No quería que el tiempo borrara lo que había vivido. Quería recordar las tardes en la Rosaleda, leyendo al lado de una fuente, cuyo rumor le hacía fantasear con la eternidad. Quería revivir sus mañanas en el Templo de Debod, cuando disfrutaba de las vistas de sus miradores, que le mostraban alternativamente los edificios del centro de Madrid y la casa de campo, el orden creado por el ingenio humano y la belleza espontánea de la naturaleza. Añoraba su juventud. Entonces todo era incierto y, por eso mismo, hermoso. Esa indeterminación convivía con la sensación de que nada podía morir. Todo parecía indestructible: los paisajes, las ciudades, los seres queridos. En cambio, en la vejez prevalecen la repetición y lo efímero. El tránsito de la mañana a la noche cada vez se encoge más, hasta convertirse en un breve parpadeo. Los días ya no parecen días, sino ensoñaciones que se disipan rápidamente.

A finales de enero, el frío se había precipitado sobre Madrid. No había nevado, pero corría un viento helado y los transeúntes se cubrían el rostro con pañuelos y bufandas. El padre Bosco recorrió el Paseo del Pintor Rosales, observando los cedros, gigantes enfermos que parecían vestigios de una antigua civilización. Muchos serían talados en breve. Otros, ya habían sido sustituidos por acacias jóvenes, que tal vez no sobrevivirían al invierno. El sacerdote recordó los veranos en que aún se vendían barquillos en tenderetes ambulantes y, en invierno, humeaban los puestos de castañas, atendidos por viejecitas que parecían salidas de un cuento de Gógol o Chéjov, con un pañuelo cubriéndoles la cabeza, unas manos con mitones de lana y una falda de colores con enormes bolsillos.

Al llegar a Marqués de Urquijo, el sacerdote decidió buscar un bar donde había pasado muchas horas en su época de seminarista, leyendo a Mauriac, Bernanos o Maurois, autores que ya casi nadie frecuentaba, pues se consideraban el producto de un tiempo definitivamente superado. Temía que el bar se hubiera convertido en una peluquería o una tienda de chucherías, pero para su sorpresa seguía abierto. Eso sí, su aspecto era completamente diferente. Ya no había mesas de formica deterioradas por el uso y papel pintado en las paredes, sino unas mesas de plástico bastante nuevas y cuadros abstractos de colores chillones. En una de las mesas, un hombre quizás algo mayor que él había acumulado una pila de libros y sostenía un bolígrafo sobre un cuaderno de anillas con papel cuadriculado. Parecía ausente. Quizás su mente divagaba o, simplemente, estaba fatigado. Calvo, grueso y con ojos de sapo, tenía aspecto de profesor jubilado. Al pasar a su lado, el sacerdote golpeó los libros con el codo y envió dos o tres al suelo. Inmediatamente, se disculpó y se agachó a recogerlos.

—Parece que no han sufrido ningún desperfecto —dijo, seriamente preocupado.

—Vaya —respondió el hombre del bolígrafo, saliendo de su ensimismamiento—. Un sacerdote. Le advierto que mis libros no le gustarán.

El padre Bosco examinó las obras y descubrió títulos de Marx, Gramsci y Foucault.

—Los he leído a los tres. Me gustan. Fueron grandes inconformistas.

—¿Habla en serio? ¿No será un cura rojo? Pensé que ya no quedaba ninguno.

—¿Me permite acompañarle?

—Adelante, siéntese.

El sacerdote se presentó y, tras estrecharle la mano, le preguntó cómo se llamaba:

—Claudio. En los noventa, aún había alumnos que se acordaban de la serie y hacían bromas sobre mi nombre.

—¿Fue profesor?

—Sí, durante un breve período de treinta y cinco años. Ahora estoy jubilado. Por cierto, ¿a qué edad se jubilan los curas?

—A los setenta. A mí aún me quedan nueve años.

—Yo me jubilé a los setenta. Podría haberlo hecho antes, pero no me apetecía encerrarme en casa.

—Podría haber viajado con su familia.

—No tengo familia. No me casé y mi único hermano murió hace tiempo. Él también era un solterón empedernido. Así que ni siquiera tengo sobrinos. Y en cuanto a viajar, no me gusta demasiado. Soy un animal sedentario. Siempre he vivido en Argüelles y cuando me alejo un poco de aquí, me invade un profundo malestar.

—Tiene muchas cosas en común con Kant.

—Puede que tenga las mismas manías, pero carezco de su talento. Ni siquiera estoy seguro de haber sido un buen profesor. Déjeme que le invite. Me cae bien, a pesar de ser cura.

—Acepto su invitación y, respecto a lo de cura rojo, yo pertenezco a una generación posterior. Nunca he sido marxista, pero creo que la iglesia necesita muchas reformas.

—¿De verdad?

—No podemos seguir ofreciendo respuestas de hace dos mil años a los problemas de hoy.

—Interesante. Sin embargo, se equivocan en lo esencial.

—¿A qué se refiere?

—A ese viejo airado que supuestamente escribió el mayor best-seller de todos los tiempos. Se parece a Carmen Mola. Solo es una entelequia, un producto de marketing.

Claudio alzó la mano para atraer la atención de una camarera. Una joven morena y de ojos verdes se acercó con una bandeja.

—Mi amigo quiere…

—Un café.

La chica se alejó y Claudio observó el movimiento de sus caderas sin disimular su admiración.

—¿Nunca lo echó de menos? —preguntó, dirigiéndose al sacerdote con ojos de malicia.

—Claro que sí, pero todos los trabajos implican renuncias.

—Esa renuncia me parece inhumana. Yo tengo setenta y cinco años, y no he perdido el entusiasmo por las mujeres. Un entusiasmo que nunca fue correspondido. Usted tiene una magnífica percha. Nunca le habría faltado una mujer. Qué desperdicio. Yo he tenido que recurrir al sexo venal. No es muy digno, pero con mi facha no podía hacer otra cosa.

La camarera regresó con el café y se marchó de inmediato, como un cervatillo que ha advertido movimientos en la espesura y huye por precaución.

—Dígame —continuó Claudio—, ¿por qué hacer lo correcto? Todos nos vamos a pudrir igual, incluso los que creen en Dios.

—¿Intenta provocarme? —respondió el sacerdote con una sonrisa benevolente—. No parece un cínico. Lee a Marx, Gramsci, Foucault.

—Quizás solo lo hago por inercia. He sido comunista toda mi vida, pero en el fondo nunca me he creído lo del materialismo histórico. El capitalismo goza de muy buena salud. Nunca desaparecerá, pero me jode reconocerlo. Sin embargo, creo que se vive mejor pensando que algún día las milicias rojas asaltarán el Ritz.

—Se parece usted a Manuel Bueno, el sacerdote de Unamuno. Finge creer en algo porque piensa que es necesario para vivir.

—¿Y usted? ¿Cree realmente que Cristo existió? Yo siempre he pensado que fue una creación de Pablo de Tarso. Una invención genial, eso sí.

—Le contestaré con una frase de Heráclito: solo esperando lo que no se espera puede realizarse lo posible.

El padre Bosco se bebió el café y miró el reloj.

—Tengo que marcharme. Me ha gustado hablar con usted.

—¿Por qué?

—Porque es sincero. No ha ocultado sus debilidades.

—¿Y cuáles son las suyas, páter?

—Se las cuento otro día.

—De acuerdo, pero la próxima vez nos tuteamos. El usted es un convencionalismo burgués. Y lo que es peor, me hace sentir más viejo.

La camarera pasó cerca de la mesa con la bandeja llena de bebidas. Claudio volvió a mirarla con la cara de un león hipnotizado por el trote de una gacela.

El sacerdote estrechó de nuevo la mano del profesor de filosofía y salió a la calle. Notó el frío del invierno quemándole las mejillas y recordó una frase de Javier Marías: «Tendemos a creer que la vida consiste en lo que hemos vivido, en lo positivo, en los hechos, pero en realidad también consiste en lo que hemos omitido, en lo que no nos hemos atrevido a hacer, en lo que se nos escapó». Se detuvo un instante delante de un escaparate y observó su rostro reflejado. No era muy viejo, pero sus arrugas sugerían que todo lo que tenía que suceder ya había pasado. A partir de ahora, vivir sería mirar hacia atrás.

Ebrio de melancolía, se adentró en el Parque del Oeste, pensado que aquel lugar le devolvería recuerdos perdidos, vivencias enterradas que solo necesitaban una sensación —el olor a resina, el chasquido de una rama, un destello del sol en un piedra— para emerger y demostrar que la memoria puede alterar el curso del tiempo, imprimiendo en el presente las huellas del pasado.