Maximiliano Benitez

Era guapa, de eso estaba seguro. A pesar de la evidencia del abandono, de los cabellos desgreñados, de la mugre de las manos, la ropa sucia de calle, de acera, la jeringuilla que había dibujado una S de sangre en su rodar al suelo, esa chica que yacía junto al portal del hostal era guapa. Puede que tuviera unos dieciocho o veinte, como yo en esa época. No me atreví a tocarla, a llamar su atención o a hablarle; no sabía si estaba desvanecida, colocada o muerta, pero no tuve las narices de averiguarlo. Pasé por encima de sus piernas que ocupaban toda la longitud de la entrada, y marché a trabajar sin mirar atrás, como si no hubiera visto nada. Era sábado por la mañana. En la Malasaña de mediados de los noventa, con los últimos coletazos de la heroína y el sida, era tristemente habitual encontrarse, especialmente los fines de semana, yonquis pinchándose o durmiendo en los portales o en el interior de los edificios. Era algo a lo que yo no estaba habituado. Llevaba poco tiempo en Madrid y no pasaba del alcohol y los porros. Y la heroína no había pegado con tanta crudeza en Buenos Aires como en Madrid.

No volví a ver a la muchacha del portal hasta medio año más tarde. Me costó reconocerla en ese saco de huesos en que se había convertido. Estaba de pie en la esquina de las calle Ballesta, acechando a futuros clientes, casi implorándoles mientras les seguía con obstinación, más cerca del anticlímax que del desenfreno y la urgencia. Me acerqué para verla mejor. La costra de una cicatriz surcaba una de sus mejillas, pero era ella, de eso estaba seguro. Se giró bruscamente y me pidió un cigarrillo. Mientras sacaba el paquete de Ducados del bolsillo pude ver que tenía unos preciosos ojos celestes, ahora hundidos en un rostro apergaminado. Era casi lo único que quedaba de la chica del portal, esa que meses atrás tendría unos treinta años menos. Con voz cavernosa rechazó mi cigarrillo, no le gustaba el tabaco negro dijo, e inmediatamente me olvidó. Regresó a la esquina a la caza de otro cliente que se aproximaba con aire distraído.

Oí, tiempo después, en una conversación de bar, que un vecino del barrio la había hallado muerta en un contenedor de escombros, a unas calles de esa esquina. No sé cómo pero supe que hablaban de ella. No era la primera vez que sucedía algo así, y tampoco sería la última. Esa noche me emborraché por todo lo que no pudo ser, ella, yo y los dos, por haber pasado por encima de sus piernas y no mirar atrás, por no llegar tarde al curro.

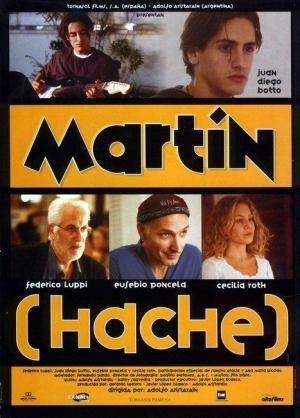

Pasé unos días muy malos, meditabundo, errante. Cuando no trabajaba me dedicaba a vagar por el centro, rumiando todo tipo de ideas. Así, una tarde de domingo, me encontré frente a las puertas de los cines Princesa. Se estrenaba Martín Hache, la película de Adolfo Aristarain. Más próximo al sonambulismo que a la conciencia, como los insectos que se aproximan al fuego, pagué la entrada y, durante un par de horas, me dediqué a hacerme un poco más de daño. Yo sabía lo que iba a ocurrir, y no hice nada por impedirlo. Como la costra de la cicatriz de aquella chica, Martín Hache acabaría por transformarse en una herida latente para mí. Herida a la que regresaba y regreso constantemente para no olvidar mi lugar en el mundo, y para que las preguntas que en algún momento me llevaron (para bien y para mal) a ser quien soy continuaran siempre vigentes, molestando desde la penumbra de mi mente.

Sería muy fácil entender por qué esta película, simple en apariencia pero compleja por los cuatro protagonistas, antagónicos entre sí, me golpeó con tanta fuerza. Para empezar, los rasgos de mi propia identidad; un porteño de veinte años, medio extraviado, un tanto bohemio por abandono, en plena búsqueda, que viaja a Madrid a darse de bruces con su propia realidad. Si no tuviera más motivos, estos serían más que suficientes para salir del cine con los ojos nublados por la soberana bofetada que es esta película. Y luego Buenos Aires, la de aquella época, la de las bandas de rock, de heavy; y Madrid, la de los noventa, la de la Dos de Mayo y el botellón, la de los porros y los minis de calimocho, la de grupitos que acababan por convertirse en manada, en jauría, todo a ritmo de rock y blues. Muchas fueron las noches que acababa en la barra del bar de copas en Alonso Martinez en la que aparece Aristarain, en un fugaz cameo. A mis cuarenta y pocos, esta película es todo un ejercicio de memoria, de nostalgia.

Pero no fueron estas coincidencias las que me cautivaron de Martín Hache, sino los temas que se abordaban en conversaciones que rozaban el paroxismo: el sentido del arte, la soledad, nuestro papel en la sociedad, la propia sociedad en sí, el sentido de pertenencia, la amistad, la sexualidad, las drogas y otras formas de evasión o experimentación. Parece casi increíble cómo se pueden tocar temas de tal envergadura en tan poco tiempo, y se haga sin artificios, con tanta sencillez y sabiduría. Mención aparte para Poncela, probablemente en la mejor de sus interpretaciones.

Con el paso de los años, esta historia (ya de culto, ya atemporal) fue mudando mi piel de Hache a la de Echenique padre. Quizás porque soy padre de un muchacho de la edad que teníamos Hache, la muchacha del portal y yo en el año noventa y siete. O puede que por los desencuentros, todo eso que nunca llegamos a decirnos, cuando me entra el miedo (como decía Luppi) a que le pase algo, o que llegue a ver lo que yo he visto y considero que mejor sería que su vida fuera por otros derroteros, evitarle ese mal trago; o quizás porque la amargura me fue llevando a consolidar (a intentarlo, por dios) mi propia razón de ser, de existir. Esa misma amargura que me mantiene alerta, inmune a la idiotez y expectante ante la contingencia de intentar vivir de verdad.

Yo pasé por varios estadios en los últimos veintipico de años; el de la rabiosa soledad de Alicia adormecida en la hiperrealidad de la taquicardia, el de la abulia del propio Martín, y también el hermetismo de Martín padre negando toda grieta a los sentimientos. Y por supuesto que aún sigo pensando, como el inolvidable personaje que encarnara Poncela, que, por sobre todas las cosas, hay que follarse las mentes. Hay que follarse las mentes.