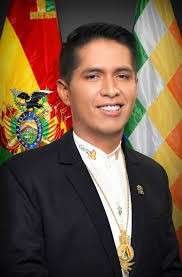

José Luis Mollinedo de la Quintana

Parte 1

Para nadie es un secreto que la segunda vuelta no solo representa la lucha por el poder entre dos bloques políticos que buscan gobernar el país. Es, indudablemente, la confrontación entre dos maneras de entender nuestra realidad y de señalar el camino que, como bolivianos, debemos seguir.

De un lado, se encuentra la propuesta renovada de lo nacional-popular; del otro, el retorno a la implacable lógica del mercado y del neoliberalismo.

Todo ello ocurre en el contexto de un Estado Plurinacional donde aproximadamente el 65% de la población vive en condiciones de pobreza y autosubsistencia, y donde reina la informalidad económica. Esta situación se agrava por la actual crisis, la falta de empleo y el permanente aumento del costo de vida, que nos recuerda los peores momentos del gobierno de la Unidad Democrática y Popular (U.D.P.).

La actual escasez de combustible y de divisas norteamericanas es apenas la punta de un iceberg que, de impactar con fuerza en el país, podría causar serios problemas a nuestra Bolivia.

En ese escenario se producirá el balotaje entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga. Pero, para poder desarrollar un análisis que nos permita comprender las posibilidades de éxito de ambos candidatos, conviene revisar las razones detrás de los resultados de la primera vuelta y entender por qué tanto Rodrigo como Tuto lograron desplazar a los demás competidores.

Existe un factor común en ambos candidatos: cada uno, a su estilo, logró despertar credibilidad y transmitir sinceridad en los sectores que representaron, por encima de otros aspirantes a la silla presidencial.

A continuación, analicemos el posicionamiento político que ambos tienen dentro de la sociedad.

Luis Vásquez, el estratega que posicionó a Tuto Quiroga como candidato de la visión liberal y del oriente boliviano

Uno de los primeros contactos para conformar un eje opositor fueron las charlas entre Luis Fernando Camacho y Luis Vásquez, articulador de la candidatura de Tuto Quiroga.

Las conversaciones no llegaron a buen puerto, porque Camacho, ensimismado, se creía dueño del voto cruceño y planteaba exigencias desmedidas. Lo único que faltaba era que pidiera la presidencia.

La relación quedó congelada. Sin embargo, Vásquez continuó operando y realizó dos acciones centrales:

Logró que todas las fuerzas políticas cruceñas independientes de Camacho, como los Demócratas del exgobernador Rubén Costas, llegaran a un acuerdo con Tuto. Este hecho potenció la figura de Quiroga en la región oriental del país.

Consiguió que Tuto se convirtiera, a nivel nacional —pero sobre todo en Santa Cruz—, en el líder de la propuesta anti-MAS, capaz de poner fin al ciclo populista del Estado Plurinacional, del estatismo y del “corporativismo” sindical. Su objetivo era abrir un nuevo ciclo de economía de mercado que atrajera inversión extranjera.

En otras palabras, pretendía convertirlo en un “nuevo Goni”.

El diseño estratégico estuvo claro desde el principio: lograr la mayoría electoral en Santa Cruz, ampliar su fuerza hacia los demás departamentos del oriente y, posteriormente, avanzar hacia el occidente. Todo esto bajo una decisión inamovible: la cabeza del proyecto era Tuto y su postulación presidencial era innegociable.

Por ello, ya en ese momento advertimos que la propuesta de conformar un “bloque de unidad” opositora, planteada por Carlos Mesa, caería en saco roto si Tuto no era elegido como líder de dicho acuerdo. Quiroga ya tenía camino recorrido y no iba a detener su marcha, fenómeno al que se sumaron las ambiciones presidenciales de Samuel Doria Medina.

El expresidente Mesa comprendió que la unidad no funcionaría y prefirió replegarse.

Pero, como toda estrategia que se considera perfecta, no previó los contratiempos y obstáculos que surgirían en el camino.

Si bien Quiroga logró una votación fuerte en Santa Cruz, no le alcanzó para convertirse en la primera fuerza electoral debido a una lectura política incompleta y deficiente. Entre sus errores, se pueden destacar:

a) Creer que el país seguiría la lógica del voto cruceño y que eso sería suficiente.

b) Pensar que el populismo estaba derrotado, y que con Evo marginado y Andrónico en silencio, su victoria sería inevitable.

c) Suponer que la contienda electoral sería únicamente contra Samuel Doria Medina, donde tenía todas las de ganar.

d) Confiar en que su propuesta económica sería aceptada por todos.

e) Creer que sus valores y virtudes personales lo colocaban por encima de los demás candidatos.

Sin embargo, la realidad le demostró lo contrario:

El voto cruceño, aunque importante, no define las elecciones presidenciales. Aún hoy, y por mucho tiempo más, las elecciones se definen en el occidente.

El populismo no estaba vencido ni mucho menos. Nos atrevemos a afirmar que, si Evo Morales hubiese sido candidato, habría tenido grandes posibilidades de ganar las elecciones del pasado agosto.

Samuel Doria Medina le causó más daño político del que imaginaba.

Los sectores populares no votan por propuestas económicas, especialmente cuando perciben que tienen el olor del “fondomonetarismo”.

Como decía Hermann Goering, segundo hombre del nazismo: “Cuando oigo la palabra cultura, llevo la mano al cinto de mi pistola.”

De modo similar, los movimientos sociales podrían decir: “Cuando oigo la palabra Fondo Monetario Internacional, sé que los ajustes económicos caerán sobre nuestras espaldas.”

El estilo personal de hacer política de Tuto no seduce a los sectores populares, que lo perciben lejano y representante de fracciones conservadoras de la sociedad.

Su voto histórico nunca superó el 30%.

La elección de su vicepresidente no fue acertada, pues no aportó nuevos votos; por el contrario, generó incertidumbre y temor por su desconocimiento del funcionamiento del Estado.

Pese a todo ello, Tuto tuvo la mejor elección de su vida, lo que le permitió ingresar al balotaje como segunda fuerza. Pero, a diferencia de otras elecciones, lo hizo como la expresión más representativa de la oposición nítidamente anti-populista y anti-masista.

Más adelante analizaremos sus posibilidades de victoria en la segunda vuelta.

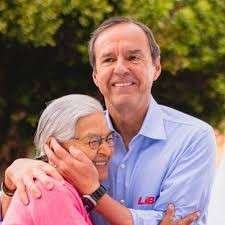

Rodrigo Paz y el ex capitán Lara: es tiempo ya de retomar la huella

En una de las tantas conversaciones que tuve con Jaime Paz Zamora, recuerdo que el expresidente sostenía que, para tener una estrategia victoriosa en política, hay que aplicar una táctica envolvente. Es decir, atacar al rival por todos los costados, pero priorizando sus debilidades para vencerlo.

Eso es, precisamente, lo que ha hecho lo nacional-popular corporativo en la coyuntura política actual.

Agazapado como fiera herida, el bloque nacional-popular corporativo salió de su guarida para dar un zarpazo y demostrar que está vivito y coleando.

Desde un principio tenía claros sus objetivos:

a) Evitar la victoria en las urnas de Tuto Quiroga o Samuel Doria Medina.

b) Mantener los privilegios y conquistas logrados durante el llamado Proceso de Cambio.

A partir de esas dos premisas, el razonamiento de los movimientos sociales y sectores corporativos fue muy claro.

Se dieron cuenta de que el “caudillo” Evo Morales no tenía posibilidades electorales: estaba proscrito y aislado en el Chapare. Comprendieron que Andrónico Rodríguez no tenía la talla; ni qué decir de Arce, Choquehuanca o Castillo. El Instrumento Político de la Soberanía de los Pueblos (MAS) estaba en profunda crisis, fragmentado y sin fuerza. Entonces, volcaron la mirada hacia lo que más se les parecía, hacia lo que más empatía les producía y, sobre todo, hacia aquello que respetara sus logros.

Ahí apareció el binomio Paz–Lara.

Los opositores a dicho binomio buscan exaltar la figura del capitán Lara con dos objetivos: primero, amplificar sus errores para desprestigiar al binomio ante la clase media; y segundo, sostener que, siendo Lara quien aporta el voto popular, Rodrigo Paz sería solo una figura decorativa.

Esa lectura, sin embargo, es equivocada y distorsionada. Rodrigo Paz está donde está por mérito propio; nadie le ha regalado nada.

Rodrigo fue el único político de la oposición que comprendió que, para desarrollar una estrategia de poder victoriosa, debía captar el voto del masismo y de los sectores populares del país.

Lo primero que hizo fue definirse como un militante de lo nacional-popular, sosteniendo que en dicha corriente es la expresión democrática de esa concepción política.

Usó el curul que obtuvo con Comunidad Ciudadana para desarrollar su propio proyecto. Sin romper su acuerdo con Carlos Mesa, se distanció del expresidente y actuó de manera independiente.

Conviene recordar que, antes de ser candidato a senador por Comunidad Ciudadana, estuvo a punto de llegar a un acuerdo con Camacho y Creemos. Pero, como el gobernador cruceño se creía el Superman de la política, subestimó el valor y la importancia de Paz, y el acuerdo naufragó.

Utilizando su curul como plataforma política —dejando en segundo plano su tarea legislativa—, se convirtió en un senador itinerante que viajaba pueblo por pueblo para escuchar las demandas de la población.

Mientras otros presidenciables se dedicaban a firmar pactos de unidad y sacarse fotos, Paz Pereira recorría a lo largo y ancho la geografía nacional.

Hoy se sabe que recorrió más de 230.000 kilómetros y visitó 220 municipios. Su mensaje era simple: “Primero la patria; se vienen tiempos mejores.”

La acción de Rodrigo fue complementada por la labor del capitán Lara: un oficial de policía que denunció la corrupción dentro de la institución.

Por esa valentía fue perseguido, apresado, golpeado y finalmente dado de baja.

Ello lo convirtió en un símbolo de la lucha contra la corrupción —tema que la sociedad rechaza con mayor fuerza, sobre todo los sectores empobrecidos, que suelen ser sus principales víctimas—.

Lara se transformó en el principal referente de la lucha anticorrupción, logrando que las preferencias electorales se inclinaran hacia su figura.

A esto se sumó su química natural con los sectores populares, que veían en él a “uno de los suyos”. Sus palabras, su forma de hablar y de moverse lo hacían cercano, un ciudadano común.

Se movía como “pato en el agua”.

A propósito de esa metáfora, es oportuno recordar una anécdota que Trotski relató al describir su lucha contra Stalin.

Trotski admitió haber subestimado a Stalin: mientras él se veía como un águila, líder ideológico y comandante del Ejército Rojo, consideraba a Stalin un simple “pato en el agua” de la burocracia del partido bolchevique. Sin embargo, cuando el águila descendió para atacar, el pato esquivó el golpe y, una vez en el agua, el águila se ahogó. El pato ganó la batalla.

Trotski quería destacar que, mientras él libraba las grandes batallas de la Revolución, Stalin estaba en contacto directo con la militancia, reflejando y encarnando sus aspiraciones.

Esa conexión con las bases, sumada al control del aparato burocrático, le permitió derrotar al más brillante de los revolucionarios rusos.

Con esto quiero puntualizar que las masas populares se identifican con dirigentes que les resultan cercanos, incluso en lo cotidiano.

Lara representa eso: es la encarnación del rechazo popular a los políticos tradicionales, una bocanada de aire fresco que conecta con las aspiraciones del pueblo.

Ha llenado el vacío que el MAS dejó en el campo popular tras su desgaste en la gestión estatal y su división interna.

Ante la crisis del MAS, los sectores de lo nacional-popular no miraron a ningún político tradicional; eligieron al capitán Lara simplemente porque es como ellos.

Conviene precisar algo sobre el concepto de nacional-popular.

Para la izquierda nacional histórica —cuya referencia más importante fue el ideólogo argentino Jorge Abelardo Ramos—, se trataba de un concepto confuso, que no expresaba con claridad la lucha antiimperialista de los pueblos oprimidos.

Ramos sostenía que, para lograr su liberación, las naciones debían unir a todas las clases sociales: desde la burguesía nacional hasta el campesinado, pasando por el proletariado y las clases medias, para construir un Estado nacional.

Esa tarea podía ser inicialmente dirigida por partidos nacionalistas o incluso logias militares, pero debía culminar bajo la conducción del instrumento político de los trabajadores.

Ramos solía decir que “lo nacional-popular, pese a su tufo stalinista, se vende bien”.

Y sobre René Zavaleta Mercado, director de la FLACSO, afirmaba con ironía: “La FLACSO, FLEXON, FLUXON… consuelo de los intelectuales para discutir teorías sobre la revolución”.

En Bolivia, Andrés Soliz Rada fue un duro crítico de Zavaleta, especialmente de su libro El poder dual en América Latina, por considerar que mostraba una incomprensión total de los gobiernos de Ovando y Torres.

Dentro del Grupo Revolucionario Octubre, se veía a Zavaleta como un caso de involución política: mientras otros transitaban del marxismo al nacionalismo revolucionario, él hizo el camino inverso.

Pasó del nacionalismo revolucionario —cuando fue ministro del MNR— a una izquierda nacional socialdemócrata en el MIR, y terminó en el Partido Comunista de Bolivia, de filiación stalinista. Muchos aseguran que lo hizo para dirigir la FLACSO.

Conocí a René Zavaleta cuando tenía entre 12 y 13 años. Por esas ironías del destino, mi padre, con visiones distintas, mantenía una profunda amistad con él. En muchas ocasiones, Zavaleta almorzaba en mi casa.

Más tarde, cuando ya era una celebridad, mantuvimos charlas más globales, no políticas. En rigor, quien introdujo la lectura de los trabajos de Zavaleta en el Grupo Revolucionario Octubre fue Danilo Paz.

No quiero entrar en debate con los seguidores de Zavaleta sobre la lectura “zavaletiana” de lo nacional-popular.

Solo quiero destacar que las actuales fuerzas sociales y políticas que integran este bloque ya no están dentro de la pugna capitalismo versus socialismo.

Para ellos, ese conflicto no existe. En la práctica son capitalistas; aman la propiedad privada, el comercio y la libertad económica.

Son estatistas en la medida en que el Estado les ha permitido empoderarse políticamente y reivindicar su identidad cultural.

Desean que los recursos naturales y las empresas estratégicas sigan en manos del Estado, pero desconfían de la inversión extranjera y rechazan la acumulación de riqueza en pocas manos.

Al mismo tiempo, no quieren que el Estado interfiera en su actividad económica, ni los presione con impuestos o trabas institucionales. Prefieren la informalidad y la libertad del trabajo.

Hace años, cuando la globalización parecía irreversible y el individuo comenzaba a sentirse ciudadano del mundo, Carlos Cordero escribió un ensayo donde sostenía que la globalización, al cuestionar la identidad con el territorio y la nación, hacía que la primera identificación del ciudadano fuera su pertenencia corporativa.

Por ejemplo: los taxistas primero son taxistas; los mineros, primero son mineros.

La tarea principal, entonces, es hacer que el sector corporativo al que perteneces tenga más poder y, por tanto, más beneficios.

Y cuando esas fracciones corporativas se unen en un proyecto político, su fuerza es irreprochable y categórica.

Esa unidad fue la fuerza del MAS y del Proceso de Cambio, expresada en el denominado Pacto de Unidad, que mostró una impresionante musculatura política a lo largo y ancho del país, haciendo temblar a sus adversarios.

Esta forma corporativa de lo nacional-popular se asemeja más al pensamiento nacional-popular corporativo de Mussolini que al devaneo teórico marxista de Zavaleta Mercado.

Son esos núcleos corporativos los que deciden votar por Rodrigo Paz y lo hacen dentro de su práctica democrática y tradición vertical, con control social del voto.

Así, Rodrigo Paz y el capitán Lara —este último, verdadero articulador del apoyo popular— son arropados por los movimientos sociales y ganan la elección presidencial con más del 32%, frente a algo más del 27% de Quiroga.

Paz supera a Tuto por más de 300.000 votos.

Las muecas de la realpolitik: mientras Tuto afirma que durante veinte años ha luchado contra el MAS para instaurar una opción democrática de mercado frente al autoritarismo y el estatismo, el populismo —en su peor momento— le gana la primera vuelta bajo el paraguas de la fórmula Paz–Lara.

Ahora se viene el balotaje entre LIBRE y el PDC.

Pero antes de analizar las perspectivas de ambas fuerzas políticas para la segunda vuelta, conviene revisar los resultados y la conducta de otros actores que participaron en la última elección.

Samuel Doria Medina

1. Cuando tienes millones, pero no el talento de Gonzalo Sánchez de Lozada

Uno de los grandes derrotados en la última elección fue, sin duda, Samuel Doria Medina. Salió cuarto en el resultado final, con un 19,8% de votación, incluso por debajo del porcentaje de votos nulos.

Doria Medina, que realizó una de las campañas más agresivas y costosas, no consiguió adhesión popular. Pese a estar primero en varias encuestas y enfocar gran parte de su estrategia en conquistar el voto cruceño —de ahí su alianza con Camacho—, no logró el objetivo.

A pesar de haber elegido como candidato a la vicepresidencia a un reconocido economista, exministro y funcionario de organismos internacionales; de prometer resolver la crisis económica en 100 días; de contar con el apoyo del empresario Marcelo Claure; de presentarse como “centro democrático”; y de invertir en una vasta campaña mediática, la población le dio la espalda.

Tres ejemplos bastan para ilustrarlo:

- En Santa Cruz, pese a su alianza con Camacho, Tuto le ganó con facilidad.

- En Cochabamba, su desempeño fue un verdadero papelón.

- En La Paz, Rodrigo Paz prácticamente lo duplicó en votos.

La pregunta es inevitable: ¿Por qué Samuel es un constante fracaso electoral?

Desde nuestra óptica, el “fenómeno samuelista” tiene dos tipos de fallas que explican sus derrotas recurrentes: las estructurales (o “geológicas”) y los errores políticos.

No se puede negar que Samuel es un hombre inteligente, con una gran visión empresarial. Es uno de los pocos herederos de fortunas que ha logrado aumentarlas y diversificarlas. Nadie puede cuestionar tampoco su valentía: la firmeza con la que enfrentó los 45 días de secuestro a manos del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru lo demuestra.

Sin embargo, estos atributos no bastan para llegar a la presidencia.

Existe una lectura generalizada en la sociedad que coloca a Samuel en un segundo plano político. La mayoría no ve en él ni las cualidades ni el carisma necesarios para gobernar. En otras palabras, no tiene porosidad social, esa capacidad de conectar con la gente común. Samuel puede prometer poner luces al Illimani o recuperar el mar, pero el voto popular nunca lo llevará a la Casa Grande del Pueblo. Hay en su personalidad una falla estructural que le impide ser un auténtico líder político.

Samuel se asemeja a esos niños gorditos dueños del balón de fútbol que corren tras la pelota, pero nunca jugarán en primera división.

Carlos Dávila, admirador de Víctor Paz y militante del MNR, le preguntó una vez al jefe de su partido qué pensaba de Walter Guevara Arce. El doctor Paz respondió: “Un hombre muy inteligente, pero carente de talento”.

Y es que el talento es distinto de la inteligencia. El talento es la habilidad para destacar en una actividad gracias a dotes naturales. Ese es precisamente el talento que Samuel Doria no tiene para la política.

Comparado con Sánchez de Lozada, el talento de “Goni” sobresalía. Tenía carisma, habilidad y liderazgo. Participó en tres elecciones… y ganó las tres. Samuel, en cambio, no ganó ninguna. Está demostrado que los millones no bastan para llegar al poder.

2. Cadena de errores

A continuación, los principales errores políticos de Samuel Doria Medina:

A) Error de origen: romper con el tronco político del que provenía, el M.I.R. Todo comenzó con la célebre “lanzada de la hamburguesa” en una reunión de la dirección nacional. Samuel buscaba sustituir a Jaime Paz, y eligió la confrontación.

Olvidó la enseñanza de Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar: “Contra el César no se conspira; se lo mata o se lo hereda.”

Como no podía ni matar ni heredar a Jaime Paz, rompió con el M.I.R. y fundó su propia organización política. Pero como suele ocurrir con las fracciones que se separan del tronco central, el rompimiento con la raíz impide alcanzar el poder.

Lo mismo ocurrió con el P.R.A. de Walter Guevara Arce o el P.R.I.N. de Juan Lechín Oquendo, y también con el M.B.L. de Antonio Araníbar.

Distinto fue el caso de Hernán Siles Zuazo, quien nunca renunció al MNR: lo enfrentó desde adentro, creó el MNR de Izquierda y luego la U.D.P., recuperando la democracia.

B) Su partido, Unidad Nacional (UN), nunca tuvo un perfil ideológico claro. Quiso ubicarse en el “centro”, sin comprender que la centralidad política es una estrategia de gobierno, no una vía para llegar al poder.

C) Esta ausencia de identidad lo hizo oscilar de alianza en alianza, como una bola de billar. Su vaivén político debilitó su imagen frente al electorado anti-MAS.

D) Su alianza con Jeanine Áñez terminó por desdibujar su figura. Primero la impulsó a una candidatura inviable —donde él era su vicepresidente— y luego la abandonó.

E) Intentó “reinventarse” disputando a Tuto Quiroga el liderazgo opositor, creyendo que el voto cruceño definía las elecciones. Pero, como sosteníamos, el rumbo político del país sigue definiéndose en el occidente. Tuto, con una postura más firme y confrontacional, terminó imponiéndose.

3. Desaciertos internos

Los errores internos de Samuel van desde la elección de su vicepresidente y su promesa de los “100 días”, hasta su excesiva confianza y su relación con Claure. Actuó como si ya hubiera ganado: ofreció ministerios, presentó equipos y negoció temas internacionales.

Su discurso no caló en el ciudadano común. Tuto resultó más creíble y coherente dentro del mismo espacio político, lo que dejó a Samuel atrapado “entre dos panes”: rechazado por el nacional-popular y superado por Tuto en el campo opositor.

4. El tiro por la culata

Convencido de que Santa Cruz definía todo, Samuel apostó por Camacho. Pero la alianza molestó a muchos camachistas que veían más natural un acuerdo Tuto-Camacho. El resultado: perdió en Santa Cruz.

El único beneficiado fue Camacho, que consiguió su propia bancada. Samuel, en cambio, perdió control sobre sus diputados y senadores, convertidos en una gelatina política.

5. Ausencia de ruta crítica

Samuel jamás comprendió que el liderazgo político se construye con constancia y contacto con el tejido social.

Sánchez de Lozada fue diputado, senador, ministro, jefe de partido y recién entonces presidente. Evo Morales también forjó su liderazgo desde la base.

Samuel solo fue ministro, y su paso por ese cargo le valió el mote de “ministro privatizador”. Nunca fue una referencia regional ni nacional.

6. La falacia de la “guerra sucia”

Algunos sostienen que la “guerra sucia” le impidió ganar. Es un argumento débil.

La guerra sucia forma parte de la política, como la competencia misma forma parte de la vida. Lo correcto no es ignorarla ni victimizarse, sino enfrentarla y superarla. Samuel no supo hacerlo.

7. Del amor al odio, y del odio al amor

En política todo es posible, incluso las contradicciones.

Aquel Samuel que fue acusado de “derechista neoliberal” por enfrentarse a Jaime Paz hoy apoya a Rodrigo Paz y Lara, no por convicción ideológica, sino por resentimiento hacia Tuto Quiroga, quien lo desplazó del espacio opositor.

8. Se acabaron las ilusiones

Samuel sabe que sus posibilidades de llegar al poder son mínimas. Podrá seguir participando en política, pero solo como actor secundario.

Ni para los sectores liberales ni para los nacional-populares representa una opción real de poder.

La razón es simple: Samuel Doria Medina puede tener inteligencia, dinero y valor, pero carece del talento político necesario para ser presidente de Bolivia.

Manfred Reyes Villa: Lo regresivo en la política

No hay mucho que analizar sobre el fracaso electoral de Manfred Reyes Villa. Comenzó como un candidato que se mostraba al margen de los políticos tradicionales y que seguiría un camino propio e independiente de interpelación a la política tradicional. Su acuerdo con Chi despertó alguna expectativa, pero se esfumó rápidamente.

Quiso posicionarse como el candidato del occidente, cerrándose el ingreso al oriente —sobre todo a Santa Cruz— con declaraciones inadecuadas. Sin embargo, el occidente tampoco le tendió la mano. Ni siquiera su acuerdo con el exalcalde de El Alto, José Luis Paredes, le abrió alguna puerta. Paralelamente, Manfred vendió la imagen de un militar “garciamesista” que pondría orden “a patadas”.

Demostró incongruencia y fragilidad cuando intentó explicar sus planteamientos programáticos. En los debates fue ninguneado por Tuto Quiroga. Pero lo peor fue que claramente apareció como financiador de las “primarias” del Bunker, donde figuraba con millones de votos perdidos en el aire. A ello se sumó su deficiente gestión municipal en Cochabamba, marcada por acusaciones de corrupción y nepotismo.

Ya en la mitad del proceso electoral se percibió que Manfred estaba derrotado. El vigoroso Manfred, con capacidad de movilizar gente y enfrentar a Evo, se convirtió en un débil candidato —aunque con el cabello y el bigote bien pintados—. Sin embargo, logró algunos parlamentarios, que ahora parecen listos para venderse al mejor postor.

Andrónico Rodríguez: Expresión electoral de la implosión del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos

a) El llanto de Luis Arce.

En una reunión con su círculo de amigos y compañeros de colegio, y al calor de unas bebidas espirituosas, el presidente Arce derramó algunas lágrimas y se quejó por estar rodeado de traidores que lo habían dejado solo y en la estacada.

El primer mandatario se refería a todos aquellos que lo indujeron a proscribir a Evo, quitarle la sigla y el partido, para, con el M.A.S. en su poder, planificar y desarrollar una estrategia de reproducción del poder que lo mantuviera en la “Casa del Pueblo” por otros cinco años.

Arce Catacora, sin cálculo ni precaución, se lanzó a la batalla. Arrinconó a Evo y quiso convertirse en el nuevo dueño de los movimientos sociales. Al principio parecía que podía ganar. Desde el gobierno viajó y comenzó a entregar obras. Evo solo esperó con paciencia. Pero la gestión de Arce se entrampó en la incapacidad, las señales de corrupción y la crisis económica. Evo ya lo tenía en la mira, y la ruptura entre ambos se volvió irreversible.

Arce intentó conformar un bloque de izquierda anti-Evo. A muchos les fascinó la idea; sin embargo, esta se desmoronó cuando Arce pretendió ser la cabeza del mismo. Su futuro político ya comenzaba a oler a cadáver. En un último esfuerzo pensó en articular un bloque electoral con Andrónico, Eva Copa y Félix Patzi. Todos le decían que sí de dientes para afuera, pero nadie estaba dispuesto a cargar sobre sus espaldas el fardo de una gestión presidencial cada vez más rechazada.

Cuando comprobó que Eva Copa, Andrónico y Patzi tenían su propio camino y no lo seguirían, se refugió en la sigla del M.A.S. Pero ya era tarde. Ni la sigla ni su aparato orgánico le respondían. Los nuevos dueños de ese M.A.S. reducido a su mínima expresión —Eduardo Castillo y Grover García— le comunicaron al presidente que no tenía cabida allí. Le dijeron que su postulación a la presidencia era una estupidez y que se perdería la sigla. Incluso consideraban su presencia como candidato a senador contraproducente.

Arce comprobó que estaba solo y que todos le daban la espalda. Eduardo Castillo se quedó con la sigla del M.A.S. y la salvó. Veremos si le sirve de algo en el futuro. Mientras tanto, desde su reducto del Chapare, Evo Morales sigue haciendo política. A Luis Arce solo le queda preparar su retirada del gobierno.

Evidentemente, la situación de Luis Arce después de dejar el Palacio Quemado será delicada. Es culpado por las fuerzas políticas del anti-masismo como el responsable de la actual situación del país, y amenazado con ser juzgado y encarcelado. En la otra punta, el evismo lo culpa de haber frustrado y corrompido el llamado “Proceso de Cambio” y pide juicio de responsabilidades para él y cárcel para sus hijos.

El gran error de Lucho Arce fue abrir demasiados frentes al mismo tiempo y querer vencer en todos. Básicamente confundió los roles y los tiempos. En vez de priorizar la gestión presidencial, quiso proyectar su reelección y acabar con sus “enemigos políticos”. Al final, no consiguió cumplir ninguno de sus objetivos. Lo único que logró fue quedar con la triste imagen de un gobernante frágil, inestable, sin ruta crítica y perdido en su propio laberinto.

Andrónico Rodríguez: un parto prematuro

Antes de entrar en el análisis del papel electoral que jugó Andrónico en la contienda de agosto, conviene puntualizar que, desde nuestra óptica, era imposible una definición entre Tuto y Samuel, porque, como afirmamos líneas arriba, ambos representaban el mismo espacio político.

Sostuvimos que el campo denominado nacional-popular mantendría su presencia y pelearía por el poder, llegando a disputar la segunda vuelta. Incluso, en algún momento se afirmó que, si se imponía la teoría del voto útil en las filas populistas, Andrónico podía ganar en primera vuelta. En eso nos equivocamos ampliamente.

El campo nacional-popular encontró su expresión, pero no fue Andrónico. Entonces, es pertinente preguntarse: ¿por qué no cuajó Andrónico? ¿Qué factores incidieron para que su candidatura fuera un fracaso?

1. Andrónico, en medio del fuego cruzado entre Álvaro García Linera y Evo Morales

De inicio, la figura de Andrónico tenía características interesantes y atractivas que hablaban de una buena proyección. Entre las más destacadas estaban:

a) Su origen indígena y su juventud, que jugaban a su favor. Lo mostraban como el principal actor del recambio generacional que la política boliviana reclamaba con insistencia. Esta demanda tenía muchos adeptos en el campo nacional-popular, donde numerosos sectores consideraban que Evo era un tapón que impedía la emergencia de nuevos líderes.

Además, su origen campesino permitía mostrar que los indígenas seguirían siendo la principal fuerza del llamado “Proceso de Cambio” en un segundo ciclo.

b) Podía ser un factor de unidad del campo popular.

c) Podía desarrollar una política de concertación con otras fuerzas políticas, en contraposición a la clásica línea de confrontación desarrollada por el M.A.S.

Sin embargo, todas estas virtudes desaparecieron y se esfumaron cuando en escena apareció Álvaro García Linera.

2. Álvaro García Linera, el estratega del fracaso

Cuando Andrónico comenzó a depender del esquema y diseño de García Linera, empezó su descalabro. No solo lo llevó a enfrentarse con Evo, sino también con su propio origen cocalero y sus bases del Chapare.

Le impuso una candidata a la vicepresidencia que, por su origen social, se convirtió en un factor de perturbación y rechazo entre los movimientos sociales corporativos, que esperaban otro tipo de conducta del actual presidente del Senado.

Al mismo tiempo, Andrónico mostró incoherencias y contradicciones en su discurso, especialmente en materia económica.

A eso se sumaron dos factores centrales:

Su desconexión con la gente y los movimientos sociales. Recibía más apoyo de grupos de intelectuales de izquierda que de sectores populares. Daba la impresión de estar en un lugar que no era para él. Alguien que lo conoce y observó su conducta comentó: “Estaba más preocupado por su colección de lentes de sol que por su campaña”.

Evo Morales. Sin duda, el tema más complicado para el candidato del Movimiento Tercer Sistema (MTS) fue Evo. El máximo líder cocalero decidió que su exdelfín y segundo hombre en el Chapare debía desbarrancarse política y electoralmente. No podía permitir que la insubordinación se instalara en sus filas.

Con su conocida frialdad política, Evo arremetió contra Andrónico: primero lo expulsó del Chapare y lo calificó de traidor; segundo, le impidió el ingreso a las fuerzas que componen el Pacto de Unidad; y tercero, como consecuencia de lo anterior, Andrónico no pudo construir ni un alto mando político ni una estructura orgánica que respaldara su postulación presidencial, mucho menos un programa de gobierno.

Como una vela encendida, su candidatura se fue consumiendo antes de llegar al plebiscito de agosto pasado. Su derrota estaba cantada de antemano.

En su desesperación recurrió a los máximos dirigentes del Socialismo del Siglo XXI para que presionaran a Evo y le exigieran cumplir su palabra comprometida de dar paso a la renovación y apadrinar su candidatura. Pero ni el pedido de Lula, ni la sugerencia de Cristina Kirchner, ni las presiones de Maduro, Ortega o Díaz-Canel hicieron cambiar la opinión de Evo, quien respondió a sus aliados del “Socialismo del Siglo XXI” que no daría paso a un traidor.

Una anécdota describe bien la situación en la que se encontraba el presidente del Senado: cuando sus delegados fueron a las poblaciones de Río Abajo, en La Paz (Huajchilla, Taipichullo y Carreras), fueron expulsados a chicotazos por vecinos y dirigentes campesinos por ser “traidores al hermano Evo y al proceso de cambio”.

Lo interesante es que, en esas comunidades, no ganó el voto nulo propuesto por el evismo, sino Rodrigo Paz. Más adelante daremos nuestra visión sobre ese fenómeno.

El actual presidente del Senado no tuvo la talla para enfrentar al “caudillo”, convirtiendo su postulación presidencial en un aborto político.

Hoy Andrónico deambula prometiendo a sus seguidores que construirá un nuevo proyecto político. Lo irónico es que, a partir de noviembre, será un ciudadano sin poder político ni control territorial. Su única fuerza será la pequeña bancada de diputados que tiene, la cual le permitirá un papel limitado como factor complementario de la gobernabilidad.

Evidentemente, entre Tuto Quiroga y Rodrigo Paz, los seguidores de Andrónico votarán por el P.D.C. Incluso el accionar de sus diputados tendría más protagonismo en una eventual presidencia de Paz Pereira, dado que sus diferencias con Tuto son altamente antagónicas.

Aun cuando en política no hay nada escrito en piedra, se puede afirmar que, en la presente coyuntura, la candidatura de Andrónico a la presidencia fue un parto prematuro.

Evo Morales: El jefe soy yo

Para culminar el análisis de la última elección, es pertinente examinar la conducta y el accionar de Evo Morales.

Evo, confinado en el Chapare y sin poder participar en las elecciones, tuvo una actitud inteligente: convocó a sus bases a votar nulo. El resultado no sorprendió, porque siempre consideramos que el evismo representa un espacio que constituye el voto duro del sector campesino y de sectores de clase media que identifican a Evo no solo como el constructor del llamado “Proceso de Cambio”, sino como el líder que empoderó a los campesinos, las clases medias e incluso a sectores de la denominada burguesía “chola”. Pero, sobre todo, como el “caudillo” de los “indios” que puso fin a una república señoril que los marginó y excluyó.

Como diría Eduardo Galeano, Evo es el representante de “los nadies”, el resultado de un proceso social. Por ello, ignorar su presencia política no solo es un error, sino una estupidez.

En su peor momento consigue un 20%. Se dirá que eso no es cierto, que no todo el voto nulo y blanco es suyo. Esa es una exquisitez intelectual por dos razones:

Los no evisas que votaron nulo o blanco coinciden con Evo en el rechazo a las demás opciones políticas.

En el imaginario colectivo, el voto nulo o blanco se percibe como un apoyo abierto a Evo. Como decía Adolfo Perelman, gran parte de la verdad es lo que la gente cree.

La principal victoria de Evo está en haber derrotado a todas las fracciones surgidas del MAS: a Lucho Arce, que no se atrevió a ser candidato por su alto rechazo; a Castillo, que apenas salvó la sigla del MAS; a Eva Copa, que se refugió en su gestión; a su delfín Andrónico; y a Álvaro García Linera, que cuando pierde pone cara de “yo no fui”.

Evo demostró que mantiene el voto y la fidelidad del sector duro del “Proceso de Cambio”, especialmente entre los campesinos. Por eso festejó: porque sigue vigente políticamente.

Parte II

La segunda vuelta: el camino al poder

El 19 de octubre, con su voto, la población definirá si el presidente será Tuto Quiroga o Rodrigo Paz.

Antes de analizar las posibilidades de victoria de ambos, conviene examinar la conducta de actores políticos que denominamos complementarios del actual escenario electoral.

Sobre Samuel Doria Medina no insistiremos, porque ya analizamos más arriba su papel y la proyección de Unidad Nacional.

El poder del territorio

Hay dos actores que, desde distintas trincheras, coinciden en plantear a sus simpatizantes la libertad de votar por quien quieran en el balotaje, aunque inducen disimuladamente a apoyar a Rodrigo Paz. Nos referimos a Evo Morales y Luis Fernando Camacho.

Ambos basan su estrategia en el supuesto poder territorial que poseen.

Evo Morales controla la región del Trópico de Cochabamba, donde ha creado una pequeña “republiquita” en la que su voz es ley. Además, conserva influencia en cerca de la mitad de los municipios del país, lo que le da una presencia extendida en toda la geografía nacional. Por ello, parte esencial de su estrategia será confirmar en las elecciones subnacionales el control del 52% de los municipios, un piso formidable para desarrollar la pelea política en la calle, terreno en el que Evo es un maestro.

Con su poder territorial, su voto duro cautivo y su accionar político tenaz, es un factor que puede inclinar la balanza electoral.

Comparado con Doria Medina, el voto evismo es más ordenado y disciplinado, en consonancia con la visión de su jefe, lo cual no ocurre en la alianza de Doria Medina.

Samuel manifestó su apoyo a Rodrigo Paz, pero su electorado, mayoritariamente urbano y de clase media, tenderá a votar por Tuto Quiroga, con quien se identifica más.

Esto no ocurrirá con los votantes de Evo, cuyo voto, además de orgánico, es la expresión dura y leal de sectores campesinos fieles al líder que les otorgó la mayor inclusión social, política y económica de la historia moderna del país. Por tanto, votarán mayoritariamente por quien Evo indique. Todo lleva a pensar que el elegido es Rodrigo Paz, lo que permite afirmar que la posición del evismo será trascendental en la instalación del próximo gobierno.

Evo entiende, con una lucidez que otros líderes políticos no tienen, que su principal tarea para encaminarse al retorno a la presidencia —que es lo que realmente le interesa— es facilitar un gobierno al que pueda derrotar en el corto o mediano plazo, y sacarlo del espacio nacional-popular.

No le preocupa Tuto, aunque sea más confrontacional, por dos razones:

Está convencido de que no ganará la elección.

Aun ganando, no tendría fuerza suficiente en la institucionalidad democrática ni en las calles para imponer su proyecto, porque es “antihistórico”.

Más peligroso para Evo sería que emergiera una opción que le compita en el campo popular. Prefiere que esa opción tome el poder ahora y sea devorada por la crisis económica que se avecina. Entonces, el pueblo volvería la mirada hacia él y diría: “Solo el indio puede resolver la crisis. Que vuelva Evo.”

Esa es la causa principal por la que el caudillo prefiere en el poder al binomio Paz–Lara.

Desde otro ángulo, la situación de Camacho no deja de ser tan diferente. Por coincidencia, Camacho salió libre tres días después de la entrevista entre Rodrigo Paz y el presidente Arce Catacora. Ello sirvió para que se especulara sobre un supuesto acuerdo “secreto” entre el candidato presidencial del P.D.C. y el jefe de Estado.

Dicho acuerdo consistiría en que Paz Pereira no realizaría persecución política contra el arcismo. A cambio, el gobierno liberaría a Camacho para que se convirtiera en aliado electoral de Rodrigo en Santa Cruz, con el objetivo de contrarrestar la alianza de los Demócratas de Costas con Tuto Quiroga.

Lo evidente es que la libertad de Camacho fue fruto de una decisión de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, quienes, con ese hecho, intentaron desmarcarse de un gobierno en retirada, demostrar independencia, mantener sus cargos y habilitarse políticamente hacia el futuro.

Si bien la salida de Camacho causó alegría en el pueblo camba que lo ve como un símbolo regional, eso no implica que lo seguirá de manera ciega en su accionar político.

Sin lugar a dudas, su imagen en Santa Cruz ya no es la misma. Muchos sectores cruceños critican su gestión como gobernador, tras haberse destapado hechos de ineficiencia y corrupción, además de otros episodios que desdibujaron su figura de manera contundente.

De manera natural, el electorado de Luis Fernando esperaba que, al salir de la cárcel, el gobernador cruceño apoyara la candidatura de Quiroga.

Pero Camacho comprendió que eso equivalía a girar un cheque en blanco. Inteligentemente, adoptó una posición distante de ambos candidatos, aunque no disimula su simpatía hacia Rodrigo Paz.

También tomó distancia de Doria Medina, ya que esa alianza le había rendido frutos al permitirle obtener representación parlamentaria.

El actual gobernador sabe que su incidencia política pasa por su poder territorial. Su principal tarea es lograr la reproducción de la gobernación, y en busca de ese objetivo pactará con quien le ayude a alcanzarlo. Su mente está puesta en las elecciones subnacionales del próximo año; de ahí su neutralidad actual.

Por otro lado, con excepción del voto corporativo sindical, campesino e indígena, está claro que en el voto urbano de clase media pesará más la decisión personal que la sugerencia de un líder partidario o regional.

Esto hace que los segmentos urbanos que apoyan a Camacho y/o a Samuel voten por Tuto Quiroga. Si Tuto gana Santa Cruz, no será por el apoyo de Camacho o de Samuel, sino porque logró alinear detrás de su figura al voto anti-populista, que parece ser la referencia mayor en la capital oriental.

Las diferencias entre Evo y Camacho son evidentes. Si bien ambos basan parte de su fuerza en el control territorial, Evo es una figura nacional, con gran lealtad de sectores sociales duros —sobre todo rurales— adscritos al llamado “Proceso de Cambio”. En cambio, Camacho es solo un líder regional, hoy muy cuestionado, cuya proyección nacional es débil.

De ahí podemos deducir que, mientras Evo está obligado a consolidar y ampliar su base territorial, Camacho debe reconquistarla. Para ambos, la posición que asuman frente al próximo gobierno y los resultados que obtengan en las elecciones subnacionales serán decisivos.

Tuto Quiroga: la sustitución y destrucción del modelo populista y la reapertura de un nuevo ciclo neoliberal

El ingeniero Quiroga basa su propuesta electoral en dos pilares:

a) La necesidad de acabar con el populismo.

b) La apertura de un nuevo ciclo neoliberal.

Para Tuto, estos veinte años fueron un tiempo perdido, donde todo se hizo mal, donde no hay nada que rescatar y donde se dilapidaron los logros del anterior ciclo neoliberal —especialmente los conseguidos en su corto gobierno—. En consecuencia, plantea derribar todo el edificio del populismo desde sus cimientos, barrer los escombros, ajusticiar a sus líderes y empezar de cero.

Tuto se jacta de haber estado desde un principio contra el populismo, de haber sufrido persecución política por esa postura y de haber sobrevivido heroicamente a tal situación.

Dos propuestas básicas de Quiroga para vencer al populismo

1.- Cambio de política económica

No es necesario reiterar mucho sobre la propuesta económica de Tuto, que puede resumirse en dos aspectos: acabar con el estatismo y aplicar medidas correctivas de acuerdo con la lógica del Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales de financiamiento, con el fin de obtener recursos frescos que permitan la reactivación económica.

2.- Imposición del orden y las leyes

Para alcanzar sus objetivos económicos, Quiroga propone reinstaurar el imperio de la ley y el orden, no solo para garantizar jurídicamente las inversiones extranjeras, sino también para someter a los movimientos sociales al respeto de la institucionalidad. En su discurso electoral, plantea cambios en el ordenamiento jurídico y advierte que “no le temblará la mano” para castigar a quienes incumplan la ley.

Y como “cereza del pastel”, ofrece la cabeza de Evo Morales.

No queremos entrar en un análisis detallado de los planteamientos económicos de Tuto (que merecen un trabajo específico), pero su enfoque refleja la lógica propia de los ingenieros, que suelen creer que la economía es una ciencia exacta, cuando en realidad es una ciencia social, donde las variables humanas y culturales pueden tener tanto peso como las matemáticas.

Sin embargo, Tuto se ha atrincherado en las variables macroeconómicas para lo que denomina “ordenar la casa”. Su propuesta consiste en aplicar medidas de shock económico, muy similares al Decreto 21060, acompañadas de una alianza con los sectores empresariales de Santa Cruz, que lo consideran su candidato.

Con esa plataforma, Tuto se presenta como el portador del anti-populismo, en torno al cual se agrupan amplios sectores de las clases medias urbanas, a los que busca sumar a sectores populares “desencantados” del masismo, en todas sus variantes.

Con este bagaje, el jefe de LIBRE se lanza a la lucha por la presidencia contra Rodrigo Paz, tomando como punto de partida el voto cruceño para, desde allí, marchar hacia la conquista de la “Casa del Pueblo”.

Las piedras en el camino

Pero no todo es color de rosa para Quiroga. En su búsqueda de la presidencia, encuentra obstáculos tanto objetivos como subjetivos.

Entre los primeros está su incomprensión del llamado “Proceso de Cambio”.

Tuto no entiende que dicho proceso transformó la historia del país. Después de la Revolución del 9 de abril de 1952, con sus aciertos y errores, el “Proceso de Cambio” fue el que otorgó mayor empoderamiento político, social y económico a los sectores populares —sobre todo del campo— e incluso impulsó la expansión de la burguesía chola urbana.

Es innegable que los sectores populares vivieron mejor durante los gobiernos de Evo. Poco le importa al ciudadano común si se despilfarró dinero o no: lo que recuerda es que no faltaba nada en los mercados y que su situación económica era estable.

También hay que reconocer la importancia política que adquirió el movimiento campesino, que se fortaleció, cumpliendo la sentencia de Zavaleta Mercado: “No hay país sin indios.”

Por eso, Evo no se equivoca cuando afirma que, para el sector indígena, el voto universal es tan importante —o más— que la reforma agraria.

Se dirá que el país ya no es rural, que somos una nación mestiza y urbanizada. Pero, como sostiene Danilo Paz, “El hecho de que el campesino haya migrado a las ciudades no implica que pierda sus raíces, tradiciones y costumbres; por el contrario, las practica con más fuerza y las introduce en lo urbano, con todo lo que implica el sincretismo cultural”.

Asimismo, añade: “El mestizaje de la sociedad no elimina ni invalida la raíz aimara, quechua o guaraní de la población; por el contrario, la fortifica”.

La ciudad de El Alto es el mayor ejemplo de las reflexiones del sociólogo Paz Ballivián, donde las tradiciones y costumbres del pueblo aimara han impregnado la vida de una de las ciudades más importantes de Bolivia, sin que ello impida la adopción de modos de vida occidentales. Lo que ocurre en el departamento de La Paz se repite, con mayor o menor intensidad, en el resto del país, especialmente en las vigorosas ciudades intermedias, tal vez las mayores exponentes de esa fusión cultural.

Es probable que el Estado Mayor tutista, sus asesores y el propio Tuto consideren que la crisis económica que afecta a los sectores populares llevará agua a su molino, haciéndoles creer que el “Proceso de Cambio” los perjudicó en lugar de beneficiarlos y, por tanto, debe ser destruido.

Una apuesta sumamente riesgosa, porque la historia enseña que los procesos de ruptura definitiva con determinados ciclos solo se logran por las armas.

Factores subjetivos

Aislamiento y cordón sanitario

Existen factores subjetivos relacionados con la conducta personal y política de Tuto Quiroga que conspiran contra su propio futuro político.

El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti solía afirmar que la magia del éxito político en democracia radica en tener amigos, no enemigos. Sin embargo, Tuto, en lugar de generar puentes, busca imponer sus ideas con un estilo tajante y contundente, como si su posición fuera una verdad divina. Esta práctica genera rechazo en amplios sectores de la población. Su manera de expresarse —como si fuera un “explicador de películas”— produce antipatía en buena parte del auditorio político y de la población en general, sobre todo en el occidente y los valles.

Resulta curioso, porque quienes conocemos a Tuto sabemos que es una persona sencilla, cordial e incluso cálida. Obviamente sobrevalora su inteligencia y formación (pero ¿quién no lo hace?). Indiscutiblemente tiene una sólida formación técnica, pero presenta grandes lagunas en su formación política y en el conocimiento de la historia del país. Su mayor debilidad, como escribí antes, es que no es un actor fundacional en política. Su ingreso a la vida pública fue desde un segundo plano, detrás del liderazgo del general Banzer.

Se estima que, con varios contendores en carrera, su voto tiene un techo entre el 25% y el 26%. En la última contienda —donde no competían ni el MAS ni Evo—, cuando se suponía que él era el candidato más fuerte, un “desconocido” en lides presidenciales, Rodrigo Paz, le ganó por más de seis puntos de diferencia.

Su desconexión con los sectores populares es evidente. Carga sobre sus espaldas, pese a su vocación democrática, el karma de provenir del banzerismo. Por lo tanto, para mucha gente, es el candidato de los ricos.

Un ejemplo: le pregunté a una joven vendedora de llauchas (empanadas con queso) si votaría por Tuto. Me respondió:

“¡No! Porque dice mi papá que ya fue presidente y no hizo nada por los pobres.”

Sin lugar a dudas, Tuto cojea en su relación con los problemas del día a día. Ignora cuánto cuesta un kilo de carne o una libra de arroz. No sabe cuánto dinero necesita un ama de casa para hacer el mercado semanal y alimentar a su familia de seis miembros, ni cuánto cuesta el pasaje en minibús.

Cuando un periodista le preguntó sobre esa realidad, se enfadó y respondió que él estaba abocado a resolver los problemas macros y estructurales de la economía. Lo mismo ocurrió cuando Doria Medina le demostró que durante su corto periodo presidencial aumentó la pobreza: Tuto replicó que no había que mirar el pasado, sino el futuro.

En su visión ortodoxa de la economía, Tuto prioriza resolver los problemas estructurales para recién después atender el detalle microeconómico. Pero a la gente le importa primero llenar la olla, y luego ver si se debe nivelar la balanza de pagos o disminuir el déficit fiscal.

La magia de una política económica exitosa radica en resolver ambas variables al mismo tiempo. Eso no garantiza evitar conflictos en las calles, pero una cosa es enfrentarlos teniendo el prestigio político de Víctor Paz, quien nacionalizó las minas, realizó la reforma agraria y concedió el voto universal —medidas recordadas como actos en favor del país—, y otra muy distinta es pretender imitarlo sin la legitimidad ni la estatura política necesaria.

Ese es un factor que conspira abiertamente contra Tuto. No cabe duda de que, si Quiroga llega al gobierno y aplica medidas económicas impopulares, tendrá al frente a las denominadas “minorías efectivas” —como los cooperativistas mineros, las bartolinas, los miembros del Pacto de Unidad y demás sectores afines al populismo—, quienes no le darán tregua.

Es decir, Tuto tiene poca capacidad de concertación con los movimientos sociales. Ya hemos señalado que una de sus debilidades es la sobrevaloración de su persona y el estilo con el que difunde sus ideas. No tiene la habilidad dialógica de un Jaime Paz, quien, incluso si discrepabas con él, partía de aceptar tu reflexión como un aporte antes de demostrar con argumentos que estabas equivocado. En el otro extremo, Goni, con fino sentido del humor, descalificaba los argumentos del adversario sin generar antipatía.

El estilo personal de Tuto hace que en política tenga más adversarios que aliados. Esa es la razón por la cual la mayoría de los actores con representación parlamentaria han decidido aislarlo y tender un “cordón sanitario” en torno a su figura.

Sin hacer mucho, Rodrigo Paz es mejor visto y aceptado por el mundo político. Si la segunda vuelta se decidiera en el Parlamento, Rodrigo ganaría con facilidad: incluso Camacho votaría por él. Está claro que las estructuras partidarias, con excepción de los Demócratas de Costas, han elegido a Paz Pereira como su candidato en una eventual segunda vuelta.

En cambio, a Tuto solo le queda recurrir a la fuerza del voto ciudadano para luego intentar construir una mayoría congresal y tender puentes con el corporativismo social. Situación complicada, considerando que una de sus propuestas electorales es derrotar y eliminar el sindicalismo corporativo, tarea casi imposible.

Por todo lo expuesto, los problemas de gobernabilidad serían más complejos para Tuto Quiroga que para Paz Pereira. Tuto sabe que esta es tal vez su última oportunidad para llegar al poder mediante el voto popular. Es consciente de que una derrota podría jubilarlo de la política. En 2030 tendría 70 años, desconectado de las nuevas generaciones y, lo más grave, cargando el fracaso de su propuesta política.

Una derrota ante Rodrigo Paz implicaría la renovación de actores políticos y el desplazamiento de otros; en este segundo grupo estaría el propio perfil de Tuto. Sin embargo, el ingeniero Quiroga es persistente: no se dará por vencido y continuará en la pelea, aunque sus posibilidades políticas se reduzcan.

J.P. — Un candidato a la vicepresidencia que no sabe por qué se postula

La elección de Juan Pablo como candidato a la vicepresidencia, acompañado de Quiroga, causó sorpresa. Tuto lo presentó como un empresario emprendedor exitoso y como la figura de un joven triunfador, cuya trayectoria es digna de imitar. Nadie duda de los éxitos empresariales de J.P. Pero después la gente descubre que el padre de J.P. es uno de los grandes desfalcadores y deudores del Banco Fassil; se liga, con razón o sin ella, los éxitos de J.P. a la utilización de los dineros desfalcados por su padre. La cizaña avanza y se especula que J.P. aportó económicamente a la campaña de Tuto y que la vicepresidencia es pago por ello.

Pero, al margen de esos aspectos que son parte de la política criolla, lo evidente es que cuando habla Juan Pablo da pena su desconocimiento de la política y del parlamento; pone en duda si tendrá la capacidad de manejar el poder legislativo y, en caso de una emergencia, la presidencia. Se puede afirmar que el verdadero vicepresidente de Tuto es Lucho Vásquez, que, dada su experiencia parlamentaria, no tendrá problemas en manejar el poder legislativo para generar un bloque mayoritario que desde la Asamblea Plurinacional apunte el gobierno de Tuto. Pero ni la habilidad de Vásquez cubrirá las deficiencias de J.P.

Sin embargo, está claro que el candidato a la vicepresidencia de Tuto no le suma un voto. Por el contrario, sus desaciertos —como su supuesto racismo y odio a los collas— pueden producir efectos negativos, sobre todo en El Alto y en las provincias paceñas.

Rodrigo Paz: iniciar el segundo ciclo nacional-popular y convivir con la Bolivia informal

Uno de los problemas de ciertos analistas es creer que el populismo tiene dueño, que su dueño era Evo, y que la misión era acabar y matar políticamente a Evo para liquidarlo. Nada más absurdo e incorrecto. El populismo es la expresión político-ideológica de los sectores populares y, en países como el nuestro, forma parte de nuestros genes. Lo que queremos decir es que, en esencia, nuestro país es populista. Los grandes logros que se han alcanzado como nación —así como las conquistas sociales y los derechos de los ciudadanos— los han realizado gobiernos con raíz populista.

Pero el populismo es como el camaleón: cambia de colores y de formas según la ocasión. Unas veces se puede vestir de socialismo militar (Toro — Busch — Villarroel), otras de nacionalismo revolucionario (el MNR y la Revolución Nacional), también de izquierda nacional militar (Ovando — Torres); cuando fue necesario, usó la lucha por recuperar la democracia (la UDP: Siles — Paz Zamora). El último traje fue la emergencia campesina con el Movimiento al Socialismo (MAS).

Cada experiencia tuvo sus particulares características, pero todas comparten un sello común que se conoce como lo nacional-popular. Y como es parte de los genes políticos del boliviano, no desaparece; incluso puede ser derrotado coyunturalmente, pero siempre vuelve. Se puede ocultar y agazapar, esperando dar el zarpazo. Puede usar cualquier método de lucha, desde lo conspirativo, la lucha callejera y la lucha armada, hasta la vía democrática. Puede ser autoritario o, a la vez, practicar políticas de concertación. Cualquier discurso ideológico le sirve; le da igual ser de derecha o de izquierda. Lo importante es lograr sus objetivos: cumplir con los intereses y las demandas de los sectores que representa.

Los “indios” y lo informal no retroceden.

Cuando el mariscal Hermann Göring, segundo hombre del nazismo, ordenó a Reinhard Heydrich, jefe de la temible Gestapo (policía política del Tercer Reich), que se reuniera con un equipo de jerarcas nazis en una mansión ubicada en Wannsee para tratar la aniquilación del pueblo judío a través de la “solución final”, se encontraba entre los asistentes el doctor Wilhelm Stuckart.

Stuckart era el cerebro jurídico que había elaborado las temibles leyes de Núremberg, el armazón legal de la visión racial del nazismo y del antisemitismo. Sin embargo, en dicha reunión Stuckart propuso que a los judíos nacidos en Alemania había que sacarlos de la “solución final” porque consideraba que eran hombres inteligentes y creativos; recurrió a datos para demostrar los aportes de los judíos en los campos de la economía, la cultura y el deporte. Que él estuviera de acuerdo en aplicar la “solución final” no se debía a que los judíos fueran tontos y brutos, sino, por el contrario, porque eran muy inteligentes y, por lo tanto, peligrosos. Por esas razones, planteaba que el Tercer Reich hiciera sentir a los judíos nacidos en Alemania que, antes de ser judíos, eran alemanes, y los aprovechara.

La propuesta del autor de las leyes de Núremberg irritó al jefe de la Gestapo, Heydrich, quien sostuvo que el judío es judío, que eran enemigos de Alemania y de la humanidad, por lo que su exterminio era innegociable. “Los judíos”, afirmó Heydrich, “deben ser eliminados de la faz de la tierra”. Se impuso el criterio del jefe de la policía secreta. Pero, especulando, si el Tercer Reich hubiera mimado a los judíos alemanes, quizá Einstein se habría quedado en Alemania y la bomba atómica la habría fabricado el gobierno de Hitler.

He contado esta experiencia histórica para explicar por qué consideramos que los aymaras y, en gran medida, los quechuas son los judíos de Bolivia, y tal vez del continente. Son trabajadores, aman sus costumbres y su cultura; tienen un don natural para generar riqueza y dinero. Pero, además, tienen expansión territorial y saben lo que quieren. Evidentemente son los “indios” despreciados por quienes se creen blancos.

Estos “indios”, que son la raíz principal de nuestro mestizaje, han decidido no retroceder. Por ello, quiero puntualizar algunos aspectos.

Visión distinta pero complementaria de nuestro desarrollo histórico

Veamos, como actos fundacionales, cuatro momentos de nuestra historia:

1. La lucha contra la colonia

En la visión indígena, el acto fundacional contra la colonia se da en 1781 con la rebelión de “indios” en Chayanta, Cuzco y La Paz, cuyos líderes fueron, respectivamente, Tomás Katari y Túpac Amaru. Esta insurgencia campesina planteaba la restauración de un gobierno indio en todos los suyos que fueron invadidos por los españoles.

En cambio, para los criollos, el acto fundacional contra el colonialismo —que reclamaba la independencia de los virreinatos frente a la corona española— comienza en 1809 con la rebelión de Jaime de Zudáñez en Sucre y de Pedro Domingo Murillo en La Paz.

Pero es el ejército del libertador Simón Bolívar, al mando de Sucre, el que logra la victoria en Ayacucho y, posteriormente, funda Bolivia al mando de Sucre.

2. Tres momentos en la historia republicana

a) El primer momento fue 1899, la lucha por la separación de la sede de gobierno de la capital. Pando gana con el apoyo indígena de Zárate Willca. Pero, si bien el traslado de la sede de gobierno era lo importante para los criollos, para Zárate Willca el objetivo era acabar con la esclavitud indígena en las haciendas y formar un gobierno de blancos e “indios”.

b) El segundo momento es la Revolución Nacional de 1952. Para los indígenas significaba la tenencia de la tierra y el derecho a ser elegido y elegir; lo más importante fue lograr el voto universal. Para los criollos, la nacionalización de las minas y la posibilidad de construcción del Estado Nacional.

c) El tercer momento es el más importante para el mundo indígena: la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado en 2009. Este hecho constitucionalizó las naciones, los símbolos y los pensamientos indígenas desde antes de la llegada de los españoles a estas tierras. Lo que antes era la República se convierte en el Estado Plurinacional de la República de Bolivia.

Los criollos aceptan tal situación porque es la victoria del mundo indígena, aun cuando hay sectores nostálgicos que añoran la República.

Realizamos este recuento histórico porque la conquista más importante del movimiento campesino y popular en los últimos tiempos es la actual Constitución Política del Estado, y no permitirán que se cambie.

Corroborando la visión de la joven y destacada historiadora boliviana Carmen Soliz, hija de Andrés Solíz, podemos afirmar que el movimiento campesino, cuando consigue conquistar terreno político, no retrocede. Esa es una constante histórica. Y si para mantener sus conquistas tiene que pactar con el diablo, lo hace. Así lo hicieron en 1964 ante el peligro de que el gobierno militar surgido el 4 de noviembre revirtiera la Reforma Agraria: firmaron el pacto militar-campesino y convirtieron a Barrientos en su líder.

Situación que, con su carisma y porosidad social, Barrientos supo explotar

Haciendo un paréntesis, recomiendo leer el libro de Carmen Soliz, Fields of Revolution (Campos de Revolución). Carmen, formada académicamente en EE. UU. y Europa, es en este momento una de las intelectuales más reconocidas internacionalmente por sus estudios y aportes sobre el tema indígena en Bolivia, a partir de la Reforma Agraria.

Desde nuestro punto de vista, Carmen Soliz ha refrescado el tratamiento del tema indígena con ideas más creativas y certeras que los estudios de Fernando Untoja, Silvia Rivera y otros académicos. La hija de Andrés Soliz es actualmente docente universitaria en los Estados Unidos y dicta conferencias en distintos países.

Estoy convencido de que ninguno de los candidatos a la presidencia ni los miembros de sus respectivas cúpulas políticas se han tomado la molestia de leer los escritos de Carmen Soliz. Incluso algunos “políticos” de alto nivel desconocen su existencia, lo que demuestra su falta de interés por conocer los aportes teóricos de las nuevas generaciones.

En la línea de defender lo avanzado y conquistado, el movimiento indígena y popular decide apoyar en la primera vuelta a Rodrigo Paz y Lara, ante el peligro de que el palacio caiga en poder de quienes tienen, a ojos del movimiento campesino y popular, una posición regresiva y antihistórica.

Pero la elección de Paz Pereira no es casual. Es parte de un trabajo constante de Rodrigo. El candidato del PDC olfatea que la crisis del MAS, la pugna entre Evo y Andrónico, iba a dejar vacío el espacio electoral de lo nacional-popular y decide coparlo. Declara abiertamente su identidad nacional-popular y realiza una campaña puerta a puerta, conectándose con poblaciones de barrios periféricos y de sectores del agro.

La proclamación de Achacachi y el apoyo al PDC de sitios como Lipari, Huajchilla, Taipichullo, Carreras y Mecacapa es un apoyo directo a Rodrigo, donde la incidencia de Lara es poca. Evidentemente, la presencia de Lara en el binomio lo convierte en una fuerza arrolladora y victoriosa. Pero del capitán Lara hablaremos más adelante. Solo pretendemos desvirtuar el relato de que Lara es todo y Rodrigo nada. Ese argumento está fuera de la realidad. En política, nadie regala nada a nadie: Rodrigo está donde está por una labor política acertada.

El capitán Lara: un candidato a la vicepresidencia con fuerza propia

Tal vez desde la candidatura del general Barrientos a la vicepresidencia en 1964 se repite el fenómeno de un candidato vicepresidencial que convoque masas y genere tanta polémica. La figura del ex capitán de policía causa discusión y controversia.

Produce el efecto que siempre ocasiona la emergencia de lideratos atípicos y rebeldes. Incluso gente progresista tiene aversión al estilo y al mensaje de Lara. Es que los “culitos talqueados”, como diría Jaime Paz, de la izquierda y del campo popular prefieren líderes como Marcelo Quiroga, de abolengo familiar y de exquisita formación intelectual. Pero la masa popular tiene otras preferencias.

Sin lugar a dudas, es Freddy Bobaryn quien mejor describe las virtudes del capitán Lara, que van desde su vida sencilla, con hijos en colegios fiscales, pasando por su contacto directo con la gente y su manera simple y directa de hablar de manera irreverente al sistema político, hasta concluir en su sello personal de ser el paladín de la lucha anticorrupción. En resumen, un hombre común que entra en la política no desde una tienda, sino siendo un “tic toquero” rebelde que denuncia la corrupción en la policía, rompiendo todos los estereotipos de los políticos tradicionales. Es, como dice Freddy, una bocanada de aire fresco en el hacer político del país.

Pero, si bien la evaluación de Bobaryn sobre Lara es correcta, hay algunos elementos que creo conveniente agregar: Lara no es estúpido ni ignorante. Quienes fueron sus profesores, tanto en la Academia de Policías como en la universidad, lo recuerdan como un buen estudiante y muy respetuoso. Lo que pasa es que Lara no niega su conducta cotidiana; no tiene miedo de decir que, para incrementar sus ingresos, vendió ropa usada. Entonces, los sectores populares entienden que es uno más de ellos. Lara descubrió su potencial.

Además, quiere hacer política en el futuro y sabe que para ello tiene que disputar el espacio del liderato del populismo. Si bien hoy tiene una actitud de respeto y consideración por Evo Morales (porque es consciente de que los votos del evismo lo apoyan), sabe que su enemigo estratégico a derrotar es el caudillo del Chapare.

Hoy necesita a Rodrigo Paz para consolidarse en política, tanto como Rodrigo lo necesita para abrirse camino hacia una victoria electoral. Ambos tienen que estar juntos si quieren llegar al Palacio en noviembre.

Conviene destacar que el movimiento indígena y popular ve en Lara una tranca que pueda evitar que Rodrigo Paz, si llega a la presidencia, arremeta contra ellos.

La propuesta económica del PDC: resolver primero la microeconomía y después las variables macroeconómicas

Otro elemento que tiene la fórmula del PDC es su conexión con todo lo informal. Más del 80 % de la actividad económica en Bolivia es informal, lo que produce que un ejército de compatriotas viva con una economía de día a día. Esto configura una sociedad dominada por la informalidad en todos los aspectos de su estructura económica y de su superestructura política y jurídica.

La informalidad económica hace que actividades como el contrabando tengan una fuerza preponderante. Paralelamente, existe una cantidad inmensa de votantes que van desde los gremiales, trabajadores a destajo y ocasionales, hasta emprendedores, comerciantes y transportistas que viven de vender y transportar productos de contrabando.

Estos sectores ven en la fórmula Paz–Lara una propuesta más afín a sus intereses. En ese sentido, Paz Pereira tendría más conexión con el grueso de la población, y sus propuestas económicas parten de la microeconomía, lo que interesa al boliviano de a pie.

Las propuestas de condonar multas y otras sanciones a quienes regularicen sus deudas con renta y aduana tienen un efecto positivo tanto en la recaudación de dinero fresco para el Estado como en liberar de sanciones tributarias a una masa de contribuyentes que se sienten estrangulados por un sistema tributario inquisidor.

Lo mismo ocurre con la nacionalización de los autos indocumentados. Es encarar una realidad existente que, bien diseñada, representa otra fuente de ingresos frescos al Estado y la solución de un problema para el dueño de un vehículo denominado “chuto”.

Mi experiencia personal como Administrador Nacional de la Aduana durante el gobierno de Paz Zamora me permite afirmar que es una acción positiva. En esa época, en coordinación con el Ministro de Economía David Blanco, implementamos dicha medida, logrando una recaudación adicional muy importante. Evidentemente, los tiempos cambiaron, pero hay que resolver la situación, buscando el beneficio del Estado con una normativa adecuada. Puedo asegurar que el país rescatará ingresos importantes que hoy “flotan en el aire”.

También es interesante su propuesta de ofrecer préstamos a los informales con pequeñas tasas de interés, con el fin de lograr un mínimo de formalidad. El problema está en cómo viabilizar tal iniciativa.

Lo cierto es que Paz Pereira quiere ir de lo micro a lo macro. Para muchos, esto se interpreta como que no tiene un plan económico global; en nuestro criterio, se trata de aplicar medidas inmediatas para cumplir con parte de su electorado.

Mayor capacidad de concertación y de alianzas

Otro aspecto positivo de Rodrigo es su capacidad para lograr alianzas y acuerdos. La actitud del derrotado Doria Medina de apoyar a Rodrigo le sirve para tener mayor capacidad de gobernabilidad en la Asamblea Nacional. Igualmente, su aproximación al voto de los movimientos sociales le permitirá, en la medida en que no los enfrente, una mayor capacidad de concertación con lo corporativo sindical.

El estigma del MAS

Pero no todo es color de rosas para el hijo de Jaime Paz. Su posicionamiento en el discurso nacional-popular, su acercamiento a los movimientos sociales e indígenas, y la presencia irreverente y cuestionadora del capitán Lara han llevado a que sectores de la sociedad consideren que la fórmula Paz-Lara es la continuidad del masismo y del evismo. Incluso se ha llegado a hablar de un acuerdo secreto entre Evo Morales y Rodrigo. Consideramos que eso es una falacia y una exageración.

Cuando nos cuestionan diciendo que los masistas votarán por Rodrigo y Lara, respondemos: ¿Qué esperaban, si la mayoría de los bolivianos fueron en los últimos 20 años militantes o, al menos, simpatizantes del llamado “Proceso de Cambio”? La política se hace con lo que existe. Sin embargo, hay sectores sociales, incluso habitantes de regiones del oriente boliviano, que están mayoritariamente en contra de la propuesta de Paz Pereira. Pero eso es parte del juego democrático.

A diferencia de Tuto, una derrota de la fórmula Paz-Lara no los jubila de sus aspiraciones de tomar el poder. Todavía tienen cuerda para rato. El problema está en saber si lo harán juntos o separados.

Las cartas están echadas

Consideramos que, a esta altura, las cartas están echadas y que hay tendencias definidas, que solo grandes errores podrían descalabrar una candidatura, cosa muy difícil.

La elección está entre la concertación social que simboliza Rodrigo Paz, o la autoridad y el orden que representa Tuto Quiroga. Si lo dominante son los genes populistas de la sociedad boliviana, Rodrigo Paz y Lara ganarán la elección con cierta facilidad. Si las clases medias urbanas se cuadran detrás de Tuto, el ex presidente podría lograr una victoria inédita.

La importancia de apellidar Paz

Para acabar nuestro análisis, quiero tocar un tema que hace al carácter personal de los candidatos.

Tuto se muestra ante su electorado como un candidato técnicamente calificado, que viene de una familia decente y está orgulloso de su origen de pequeño burgués acomodado; que estudió en Estados Unidos y cuyos hijos estudian y trabajan fuera del país. Se muestra como un hombre honesto y transparente, aspectos que se valoran, pero que no suplen su falta de carisma y su lejanía en el contacto con la gente “piel a piel”, pese a los esfuerzos que realiza.

En cambio, el perfil de Rodrigo Paz es diferente. Hace muchos años me encontré con el ya fallecido René Fernández, que iba de prisa a ver un concierto de Las Kjarkas. En aquella ocasión, René me dijo: “Acabo de tener una larga charla con Jaime Paz y estoy yendo a ver un recital de Las Kjarkas. Soy un privilegiado… es como ser norteamericano: haber hablado con un miembro del clan de los Kennedy y después ir a ver un recital de Elvis Presley”.

Rodrigo tiene mucho más carisma que Tuto, un hogar estable y pertenece a la “dinastía” política de los Paz: con tío abuelo presidente (Víctor Paz), con tío comisario político y héroe de la guerrilla de Teoponte (Néstor Paz), y con un padre actor fundamental en la lucha por la recuperación de la democracia y presidente de Bolivia (Jaime Paz). Veremos si esas medallas pesan en el balotaje del próximo 19 de octubre. El pueblo tiene la última palabra.

J.F. Kennedy afirmaba que los primeros 90 días de un gobierno marcaban el camino y el destino de su gestión. El próximo presidente del país tendrá que resolver en esos 90 días los problemas urgentes, no por eso menos importantes, como la provisión de diésel, gasolina y de la divisa norteamericana. Será su prueba de fuego, que puede determinar el futuro de su mandato.

En la Guarida del Lobo

Para concluir, digamos que mientras la inmensa mayoría de los bolivianos espera ansiosa el 19 de octubre para ir a votar y elegir democráticamente al futuro gobernante, en el Chapare, en la Guarida del Lobo —ubicada en el municipio de Sinahota— Evo Morales espera que el futuro mandatario, sea Tuto o Rodrigo, fracase y no pueda resolver la crisis económica. Situación que le permitiría al “caudillo”, hoy arrinconado, preparar su ofensiva en busca de su ansiado y permanente objetivo: volver al poder.