“Las malas palabras existen, están en la calle, en la vida cotidiana, y no podemos negarlas”

—Roberto Fontanarrosa, Congreso de la Lengua, Rosario, 2004.

La contundencia de esta frase no radica únicamente en su humor, sino en la verdad incómoda que expone: las malas palabras forman parte del tejido vivo del idioma. Negarlas es negar la experiencia cotidiana, la oralidad popular y la intensidad emocional que el lenguaje transmite. Fontanarrosa, con su estilo desenfadado, logró en un ámbito solemne como el Congreso de la Lengua sacudir a los académicos y poner sobre la mesa un tema que suele incomodar: ¿Qué lugar ocupan las palabras prohibidas en la literatura y en la cultura?

Jorge Larrea Mendieta

Las malas palabras no son un accidente, ni un error, ni un empobrecimiento del idioma. Son un reflejo de la condición humana. En ellas se condensan la rabia, la frustración, el humor y la complicidad. Son, al mismo tiempo, un gesto de transgresión y un recurso expresivo. Por eso, más que un problema lingüístico, constituyen un fenómeno cultural que merece ser analizado con seriedad.

El tema central es claro: ¿siguen siendo las malas palabras un tabú, o ya se han legitimado como recurso literario y cultural? La respuesta no es sencilla, porque depende del contexto, de la época y del registro. En algunos ámbitos, todavía se las considera impropias; en otros, se las celebra como parte de la riqueza expresiva. Esa tensión es la que convierte el tema en un terreno fértil para el debate académico.

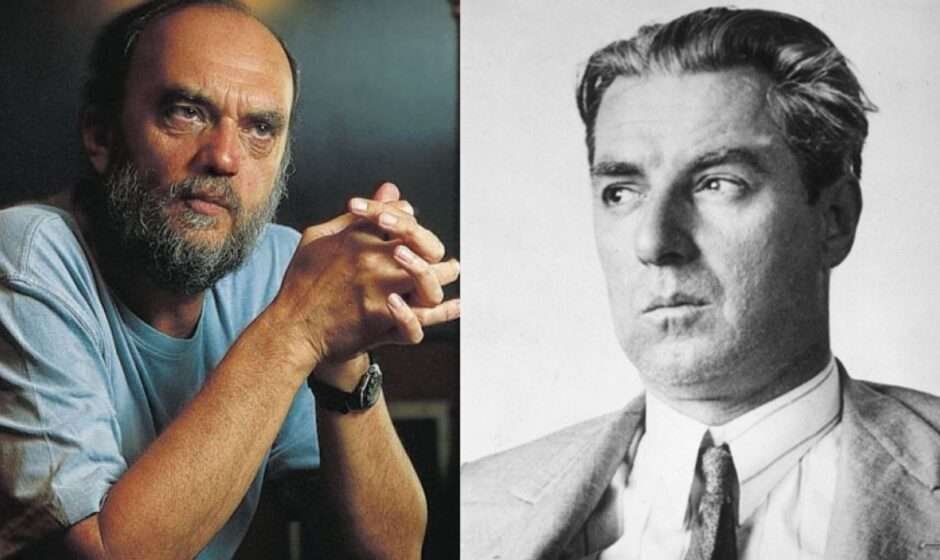

En este trabajo se propone un contrapunto entre dos autores argentinos que, desde registros distintos, reivindicaron las malas palabras: Roberto Arlt y Roberto Fontanarrosa. Arlt, en la Buenos Aires de los años 20 y 30, incorporó el lenguaje vulgar como reflejo de la marginalidad urbana y la desesperanza existencial. Fontanarrosa, en la Argentina de los 70 en adelante, convirtió lo vulgar en humor y en gesto político-cultural, defendiendo su legitimidad en la literatura y en el idioma. Ambos, desde la tragedia y desde la comicidad, muestran que las malas palabras son más que insultos: son un recurso literario que desnuda la verdad de la vida.

Arlt — la crudeza de la marginalidad

La Buenos Aires de los años veinte y treinta era una ciudad atravesada por tensiones sociales y políticas. La inmigración masiva había transformado su fisonomía, generando barrios populares donde convivían lenguas y jergas diversas. La pobreza urbana, la violencia política y la inestabilidad económica creaban un escenario en el que el lenguaje de la calle se imponía sobre las formas cultas. Roberto Arlt, hijo de inmigrantes y trabajador precario, absorbió esa oralidad y la trasladó a su literatura. Su estilo refleja la tensión de una sociedad en crisis, donde las malas palabras no son un accidente, sino el eco de la desesperanza y la violencia urbana.

En Los siete locos (1929), el personaje de Erdosain expresa su angustia existencial con frases como: “¡Qué porquería es la vida! ¡Qué porquería somos nosotros!”. La elección de “porquería” es significativa: no es un término neutro, sino vulgar, cargado de desprecio. Arlt lo utiliza para transmitir la degradación y el desencanto de manera directa, sin rodeos. En otro pasaje, Erdosain se lamenta: “Estoy podrido de todo, podrido de mí mismo”. La palabra “podrido” intensifica la sensación de corrupción interior, de desgaste vital, y muestra cómo el lenguaje vulgar se convierte en vehículo de la desesperanza.

En Los lanzallamas (1931), la violencia verbal se intensifica. Los personajes recurren a insultos y expresiones crudas que reflejan la brutalidad de su entorno. Un ejemplo es la sentencia: “La vida es una mierda, y nosotros no valemos nada”. Aquí, la mala palabra no es un exceso gratuito: es la condensación de un estado de ánimo colectivo, de una visión del mundo marcada por la frustración y la violencia. Arlt no suaviza ni embellece el lenguaje; lo utiliza en su forma más cruda para mostrar la fractura social y psicológica de sus protagonistas.

La crítica de su tiempo lo acusó de “descuidado”. Ricardo Piglia señaló que esa acusación era, en realidad, un reflejo del prejuicio contra lo popular y lo vulgar. Arlt escribía desde la urgencia, desde la precariedad, y su estilo áspero era un gesto de autenticidad. Roberto Retamoso recuerda que muchos lectores se indignaban por el lenguaje de sus aguafuertes, porque las “buenas maneras” eran refractarias al lunfardo y a las expresiones vulgares que Arlt incorporaba. Lo que se consideraba “descuidado” era, en realidad, una ruptura deliberada con la tradición literaria elitista.

Las malas palabras en Arlt funcionan como un espejo de la marginalidad. Son el pulso de una Buenos Aires convulsa, donde la violencia y la desesperanza se expresan sin filtros. Al incorporar el lunfardo, los insultos y las expresiones vulgares, Arlt cuestiona la frontera entre lo culto y lo vulgar, legitimando lo popular como parte de la literatura. Su obra demuestra que el lenguaje no puede ser domesticado sin perder autenticidad, y que las malas palabras, lejos de empobrecer el idioma, lo enriquecen al darle voz a quienes la literatura tradicional solía silenciar.

Fontanarrosa: la legitimidad del humor

La Argentina de los años setenta en adelante vivió un auge de la cultura popular y del humor gráfico. En ese contexto, Roberto Fontanarrosa se convirtió en una figura central, capaz de captar la oralidad de la calle y trasladarla a la historieta y al cuento. Su estilo se nutre de un país atravesado por tensiones políticas, dictaduras, crisis económicas y, al mismo tiempo, por una cultura popular vibrante que encontraba en el humor un espacio de resistencia y de identidad. Fontanarrosa supo que el lenguaje cotidiano, con sus giros vulgares y sus malas palabras, era parte inseparable de esa identidad.

En Inodoro Pereyra, el gaucho creado por Fontanarrosa dialoga con su perro Mendieta en un registro que mezcla lo rural con lo urbano, lo culto con lo vulgar. En uno de los diálogos, Inodoro exclama: “¡Carajo, Mendieta, qué vida esta!”. La mala palabra aquí no es un insulto dirigido, sino un exabrupto que intensifica la expresión de frustración y que conecta con la oralidad popular. En Boogie, el aceitoso, el personaje es aún más brutal: “La gente es una mierda, pero yo soy peor”. La vulgaridad define su cinismo y su violencia, convirtiéndose en parte esencial de su identidad narrativa. En ambos casos, las malas palabras no son un recurso gratuito, sino detonantes de humor y complicidad con el lector, que reconoce en ellas la autenticidad del habla cotidiana.

El humor de Fontanarrosa se sostiene en la naturalidad con que incorpora lo vulgar. Las malas palabras no son un exceso, sino un recurso que conecta con la oralidad popular y que genera complicidad con el lector. Su literatura demuestra que lo vulgar puede ser arte, que la comicidad puede ser profunda, y que la autenticidad del lenguaje es más valiosa que la corrección académica. En este sentido, Fontanarrosa legitima las malas palabras como parte inseparable del idioma.

Su defensa pública en el Congreso de la Lengua de Rosario (2004) fue un gesto político-cultural. Allí planteó preguntas provocadoras: “¿Quién dice que son malas? ¿Son malas porque son de mala calidad? ¿O porque tienen actitudes reñidas con la moral?”. Con humor y lucidez, reivindicó lo vulgar como parte legítima del idioma y pidió una “amnistía” para las palabras consideradas insultos. En un ámbito solemne, su intervención cuestionó la autoridad de las instituciones lingüísticas y defendió la autenticidad del habla popular.

Este gesto no fue solo humorístico, sino profundamente cultural. Fontanarrosa convirtió las malas palabras en un símbolo de libertad y de resistencia contra la censura. Su obra muestra que el lenguaje no puede dividirse entre lo “culto” y lo “vulgar” sin perder riqueza. Las malas palabras son, en su pluma, un gesto de libertad y de autenticidad cultural, un puente entre la literatura y la vida cotidiana.

Las malas palabras hoy: ¿tabú o normalización?

El siglo XXI ha traído consigo un escenario en el que las malas palabras circulan con una libertad inédita. Las redes sociales, las series televisivas y la literatura contemporánea han normalizado su uso en ámbitos informales. Basta recorrer un timeline para encontrar insultos, exabruptos y vulgaridades que ya no sorprenden a nadie. En la ficción audiovisual, desde producciones argentinas hasta series globales, las malas palabras se han convertido en parte del realismo narrativo: reproducen la oralidad de la calle y buscan autenticidad. En la literatura actual, muchos autores las utilizan sin reparos, conscientes de que el lector contemporáneo ya no se escandaliza con facilidad.

Sin embargo, la normalización es parcial. En la política, la educación y los medios tradicionales, las malas palabras siguen siendo un tabú. Un insulto en boca de un político puede desatar polémicas y titulares; un docente que recurre a ellas puede ser sancionado; un periodista que las pronuncia en televisión abierta puede ser censurado. Esto demuestra que, aunque han perdido parte de su carácter prohibido, todavía marcan la frontera entre lo permitido y lo prohibido. Su poder simbólico permanece intacto: siguen siendo capaces de provocar, de incomodar, de desestabilizar.

Las voces teóricas ayudan a comprender este fenómeno. Georges Bataille, en su reflexión sobre el erotismo y lo obsceno, sostiene que el exceso rompe con lo sagrado y con las normas sociales, revelando la verdad del deseo y de la transgresión. En esa línea, las malas palabras son un exceso que desnuda lo que la cultura intenta ocultar. Michel Foucault, en su Prefacio a la transgresión, señala que el lenguaje vulgar no es mera grosería, sino una forma de desafiar los límites del poder y de la moral. Lo obsceno, lo vulgar, lo prohibido, son espacios donde se juega la libertad y la resistencia.

Interpretar las malas palabras desde esta perspectiva permite ver que no son simples defectos del idioma. Son un territorio de tensión, un campo de batalla entre lo permitido y lo prohibido. En ellas se condensa la fuerza de la transgresión, la posibilidad de desafiar las normas y de expresar lo que el lenguaje académico no alcanza. Por eso, aunque circulen con libertad en ámbitos informales, siguen siendo capaces de quebrar el orden en los espacios formales. Su poder no ha desaparecido: se ha transformado.

Hoy, las malas palabras son simultáneamente parte del habla cotidiana y símbolo de transgresión. Esa dualidad las convierte en un recurso expresivo único, capaz de generar complicidad y de provocar escándalo. Y en esa tensión, Arlt y Fontanarrosa se vuelven actuales: el primero las usó para desnudar la desesperanza de los marginados; el segundo para legitimar la autenticidad del humor popular. Ambos anticiparon un debate que todavía no se cierra, porque las malas palabras siguen siendo un espejo brutal de la condición humana.

Contrapunto: marginalidad y humor

El contrapunto entre Roberto Arlt y Roberto Fontanarrosa permite comprender cómo las malas palabras, lejos de ser un recurso menor, se convierten en un núcleo de sentido literario. Ambos autores las incorporan en sus obras, pero con propósitos y efectos radicalmente distintos: Arlt las utiliza como expresión de la crudeza existencial y de la marginalidad; Fontanarrosa las convierte en detonantes de humor y en gestos de legitimidad cultural.

En Arlt, lo vulgar es tragedia. Sus personajes hablan desde la herida, desde la desesperanza que atraviesa la Buenos Aires de los años veinte y treinta. El insulto y la grosería no buscan provocar risa, sino transmitir la violencia de un mundo corroído por la pobreza y la frustración. El lenguaje áspero es el espejo de una sociedad fracturada, y su función es incomodar, mostrar lo que la literatura “culta” prefería ocultar. La acusación de “descuidado” que recibió en su tiempo revela, en realidad, el rechazo de la crítica a un gesto de autenticidad: Arlt escribía desde la urgencia y la precariedad, y su estilo era la marca de esa verdad.

En Fontanarrosa, lo vulgar es humor. Sus personajes, desde el gaucho que se desahoga con un exabrupto hasta el mercenario que se define por su cinismo, utilizan las malas palabras como parte de su identidad narrativa. Allí, el insulto no hiere: provoca risa, genera complicidad con el lector y legitima la oralidad popular. Lo vulgar se convierte en un recurso cómico que cuestiona la solemnidad académica y celebra la libertad del idioma.

La diferencia se acentúa si pensamos en los gestos públicos de cada autor. Arlt, en su tiempo, fue señalado por romper con las normas de la “buena literatura”. Fontanarrosa, décadas después, defendió abiertamente las malas palabras en el Congreso de la Lengua de Rosario (2004), reivindicándolas como parte legítima del idioma y cuestionando la autoridad de las instituciones lingüísticas. Ese acto fue político-cultural: lo vulgar dejó de ser solo un recurso narrativo y se convirtió en bandera de libertad.

Así, el contrapunto es claro: en Arlt, las malas palabras son el lenguaje de la marginalidad y la desesperanza; en Fontanarrosa, son el lenguaje del humor y de la legitimidad cultural. En ambos, sin embargo, son autenticidad. Lo vulgar se transforma en arte y en crítica, ampliando los límites de lo literario. Y en esa tensión, los dos autores se convierten en faros que iluminan la relación entre lenguaje, cultura y sociedad, mostrando que las malas palabras no son un residuo del idioma, sino una de sus formas más intensas de verdad.

La palabra que sigue

Roberto Arlt dejó una frase que condensa el sentido de su escritura: “Yo escribo para los que están jodidos, para los que sufren.” Esa declaración es más que un testamento literario: es un manifiesto de compromiso con los marginados, con aquellos que no tienen voz en la literatura tradicional. En ella se percibe la misma crudeza que atraviesa sus novelas, la misma voluntad de incomodar y de mostrar lo que otros prefieren ocultar.

Si en Arlt las malas palabras son heridas abiertas, en Fontanarrosa se convierten en carcajadas y complicidad. Su defensa pública en el Congreso de la Lengua fue un acto de irreverencia y de libertad: reivindicó lo vulgar como parte legítima del idioma y cuestionó la solemnidad académica. Ese gesto, sumado a su obra, demuestra que las malas palabras no son un accidente, sino un recurso que conecta la literatura con la vida real.

Hoy, en pleno siglo XXI, las malas palabras siguen siendo un territorio de tensión. Circulan con libertad en redes sociales y en la ficción contemporánea, pero todavía provocan escándalo en ámbitos formales. Su poder no ha desaparecido: se ha transformado. Son, al mismo tiempo, parte del habla cotidiana y símbolo de transgresión.

Esta nota no busca clausurar el debate, sino abrirlo. ¿Qué lugar ocupan hoy las malas palabras en nuestra cultura? ¿Son todavía un tabú, o se han convertido en una de las formas más intensas y auténticas de expresión? La respuesta no puede ser única ni definitiva. Lo que sí queda claro es que, desde Arlt hasta Fontanarrosa, las malas palabras han demostrado que lo vulgar también puede ser literatura, también puede ser arte, también puede ser verdad.