Jorge Izury Cruz

“Mi mirada es extrañada, algo desarraigada, y eso creo que sirve para la escritura: que nada te parezca normal, que el mundo te parezca un lugar extraño” Edmundo Paz Soldán 1.

INTRODUCCIÓN

Como sabemos la literatura del exilio en América Latina es un tema fascinante y, a la vez, muy significativo en la historia literaria de la región. Durante casi todo el S. XX, muchos escritores latinoamericanos se vieron obligados y forzados a abandonar sus países de origen debido a diversos motivos, ya sean políticos, sociales o personales.

El exilio se convirtió en una experiencia compartida que influyó profundamente en sus obras posteriores. El exilio en América Latina tuvo varias etapas importantes.

Una de las primeras fue durante las dictaduras militares y opresiones políticas que azotaron la región durante la década de 1970 y 1980. Muchos escritores y artistas se vieron obligados a huir debido a la persecución política y violenta. Estos exiliados llevaron consigo sus experiencias traumáticas y su lucha por la libertad y la justicia, encontrando en la literatura una forma de resistencia y testimonio. Los países que sufrieron fuertemente estas dictaduras fueron, entre muchos, Argentina: que entre 1976 y 1983 vio cómo escritores de la talla de Juan Gelmán, Luisa Valenzuela, Jorge Boccanera, Osvaldo Soriano huían del país, y no solo escritores, sino además artistas como Mercedes Sosa, León Gieco o Charly García, o haciendo desaparecer a escritores como Rodolfo Walsh. Chile vivió desde 1973 a 1990 los años dictatoriales de Augusto Pinochet, llevando al exilio a escritores como Pablo Neruda, Antonio Skármeta, José Donoso o Gonzalo Rojas, pero también desaparecieron del panorama social artistas de la talla de Victor Jara, figura referente internacional de la canción popular y de la canción protesta. Argentina y Chile son solo algunos de los países que estuvieron en la lista de la Operación Cóndor, que fue un plan político y terrorista respaldada por Estados Unidos que incluía asesinatos, desapariciones y opresiones de opositores al régimen, implantado formalmente por los líderes militares de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, además de los ya mencionados Chile y Argentina. En Bolivia una serie de gobiernos militares llevaron primero a René Barrientos (1919-1969) al poder en 1966 para poder enfrentarse a los movimientos guerrilleros que habían empezado a actuar en las regiones orientales del país, capturando en batalla al guerrillero cubano-argentino Ernesto Che Guevara y ejecutandolo poco después. Barrientos muere en un extraño accidente aéreo, dejando camino a la dictadura más férrea y dura del país perpetrada por el general Hugo Bánzer Suárez (1926-2002). Fue entre 1971 y 1979 que estuvo Bánzer Suarez en el poder y durante este periodo fue en el que muchos escritores salieron al exilio.

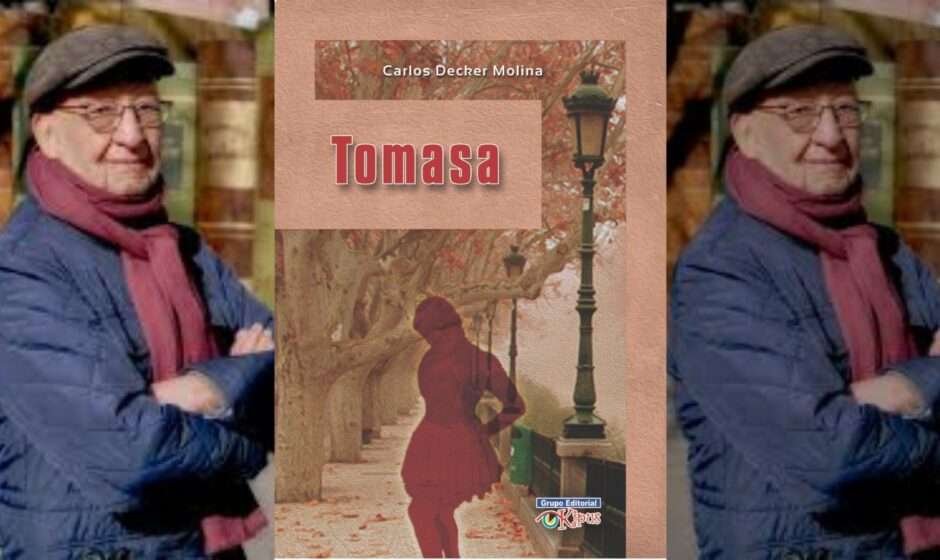

Un nombre a destacar es del escritor Carlos Decker-Molina, quien tras huir de golpe de estado en golpe de estado, primero Bolivia, después Chile para continuar con Argentina y finalmente recalar en Suecia, donde reside actualmente y desde donde escribe, ha dado a la literatura boliviana una de las novelas más conmovedoras, de experiencia sobre el exilio: Tomasa. Son tantos los y las escritoras que abordan el tema del exilio en sus obras, para centrarnos en el ámbito literario boliviano, además de Decker-Molina: Pedro Shimose (1940), Victor Montoya (1958), Blanca Wiethutchter (1947-2004) Renato Prada Oropeza (1937-2011), Luciano Durán Blogger (1904-1996) o el escritor e intelectual desaparecido Marcelo Quiroga Santa Cruz (1931-1980) por mencionar algunos, son escritores que transmiten su experiencia en la dictadura y en el exilio en sus obras, para configurarse como denuncia y relato frente a la violencia y crueldad de los distintos periodos de violencia institucional en la historia de Bolivia y Latinoamérica. La obra de estos autores trasciende su momento histórico y se pueden leer actualmente con alto valor literario y simbólico.

La generación de Decker-Molina está atravesada por la experiencia de la dictadura, el exilio, con la necesidad de publicar sus obras en el extranjero debido a una nueva manera de entender el espacio que lo rodea, con la misión de enseñar y mostrar las nuevas formas de hacer comunidad.

2. Carlos Decker-Molina

Decker-Molina es un escritor y periodista boliviano nacionalizado sueco y residente en Estocolmo, ha sido jefe de redacción de la Unidad de Lenguas Extranjeras en Radio Suecia y fundador del programa en español de dicha emisora. Además ha trabajado como enviado especial y corresponsal en América Latina, países del Este europeo y el Cercano Oriente, así como corresponsal de diarios y revistas de Argentina, Uruguay, México y Bolivia. Entre sus publicaciones se encuentran: El exilio nuestro de cada día (2003), Sobrevivientes. Réquiem para el siglo XX (2007), Periodismo y democracia (2008), Tomasa (20014), Soledad (2015), Carlos el lector (2017), Crónicas (2018), El eco de los gritos (2019), …para no morir tanto (2021) y Viajar no es morir un poco. Memorias de un reportero (2021). “Los escritores tratamos de aprisionar el tiempo a través de nuestra escritura, y aprisionando el tiempo, se devuelve la vida” cuenta el autor en la contratapa de uno de sus libros. “El periodismo es un modo de vida y mi literatura es su prolongación”.

La poética de Carlos, es la otredad, Carlos dejó su patria hace 50 años y a caminado por varios países como Chile, Argentina, Suecia, España, Bolivia, Francia. La condición de “afuerino”, así se define en algunas entrevistas, lo hace escribir la literatura del afuerino, porque no es sueco, pero escribe sobre Suecia, y cuando está en Bolivia, siempre es el de afuera. Esta literatura del afuerino lo hace mirar el país donde vive y de donde viene con otros ojos. Así vemos que el periodismo ha sido siempre el arranque de su inspiración literaria y se puede afirmar que se ha nutrido de su totalidad para el aprendizaje de la escritura.

3. Tomasa

En el caso de Tomasa, el periodismo ha contribuido a concebir, gestar, dar a luz un organismo narrativo bien ejecutado en las partes que la componen, concretada en una propuesta significativa. La voz del narrador-protagonista, el tema que desarrolla en la novela es el exilio, teniendo aquí varias fisonomías dentro de su carácter voluntario o impuesto. Cuando en 2003 el presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada más conocido como Goni, renunció a la presidencia tras años de graves crisis sociales y económicas, nadie sabía que 3 años después, tras dos mandatos presidenciales fallidos, llegaría al poder de Palacio Quemado el conocido como el primer presidente indígena de la región Evo Morales Ayma. Es en este ambiente político y social que vive Bolivia donde transcurre la acción de Tomasa (Adarve, 2018). Gualberto Paniagua es el eje generador que desarrolla este tema.

Es, según un informe de la policía sueca, un refugiado político de América Latina, guerrillero revolucionario del pueblo, registrado bajo el número 53.08.02-9159 y con rasgos psicológicos de un obseso depresivo: “El refugiado 53.08.02-9159 llegó al campamento de Alvesta con el oído interior izquierdo infectado, con el tabique nasal roto y con anemia. Se han podido observar algunas cicatrices en el cráneo, la espalda y los muslos” (17) Siguiendo este itinerario, deducimos que vive el síndrome del exilio “En mi continente no se muere solo una vez como aquí” (15). Este exilio que grita desde varias voces, haciéndose preguntas como ¿De dónde soy?, exilio de espacio y de pertenencia, pérdida de territorio que le dé identidad propia: “Nací boliviano, luché argentino y moriré sueco” (60) El exiliado es una persona que ha sentido en carne propia el estado interrumpido del ser, dejando atrás todo lo que tenía en su vida pasada: “Lo que hizo Gualberto fue sentir la violencia de la transgresión revolucionaria. Teníamos el interés de ser revolucionario por ósmosis” (73). En resumidas cuentas, el exiliado se ve forzado a construir una identidad en el país que acoge partiendo de las profundas heridas que surgieron en su país de origen: “Estoy jodido. Me acosan tanto los fantasmas de aquí como los de allá.

¿Quién carajo soy? Padezco de orfandad; es decir, soy huérfano de madre, padre y patria. No sé quién soy.” (30) Gualberto es un boliviano de procedencia campesina que hilvana su historia entre dos continentes. Su padre, un sindical desaforado, lo había raptado a corta edad del regazo de su madre Tomasa: “Mi madre es un sufrimiento antiguo. A cada instante me pregunto qué podría haber pasado si me hubiese quedado con ella” (93), para llevarlo a vivir con él a Argentina. En su país natal sufre la repercusión y tortura por pertenecer a un partido de izquierda y ve como su sueño revolucionario desaparece y se desvanece poco a poco ese sueño de juventud: “¿Ahora? Todos son escombros, nuestra familia y nuestros sueños. Hasta la sigla PC ya no quieren decir Partido Comunista sino Pierre Cardin y en el mejor de los casos Personal Computer”. (127) Logra escapar a Argentina y desde allí escribe cartas a su madre: “Mamita Tomasa: estoy en Tucumán y me he vuelto guerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo. Mis compañeros son muy buenos y me han dicho que ser guerrillero es subir en la escalera de la vida del hombre para ser un hombre nuevo. Cuando triunfe la Revolución que estamos armando para dar libertad a gente como vos iré a recogerte. Patria o muerte, mamitay.”(104) escribe. Gualberto necesita saber más sobre su pasado, sus raíces, necesita contemplar una identidad truncada en una vida sumida en una depresión producto del panorama de tortura: “Los exiliados se visten con los harapos de la historia que dejaron atrás, están siempre a la búsqueda de una ropa que tiene otra talla. Nunca más encontrarán esa ropa que en el apuro de la huida dejaron en la percha del ayer” (56). Haber cambiado no solo de país, sino de continente, y además de lugar común en donde no puede compartir su lengua materna hace su frustración mucho más grande: “Me han cambiado hasta el nombre, ahora soy un número. Me han cambiado el idioma y mi manera de ser”. (67) La memoria juega un papel importante, es uno de los ejes vertebradores de la literatura del exilio. En su esquizofrenia, el autor exiliado participa en la comunidad que lo acoge y también participa del espacio dejado constituyendo así un territorio imaginado, construido a base del recuerdo de sus experiencias.

Decker-Molina participa así en lo llamado por Cortázar “el exilio combatiente”, que consiste en plantear el exilio en términos que superen su negatividad, a veces inevitable y terrible, pero a veces también estereotipada y esterilizante” (18) y “hacer del disvalor del exilio un valor de combate” (21) Los personajes históricos como “El Che” vuelan sobre la novela, la vida revolucionaria está presente, incluso a Gualberto lo comparan con el guerrillero: “-Estás haciendo como el Che, nació argentino, triunfó cubano, combatió en África y murió boliviano. Tú, Gualberto, naciste boliviano e iniciarás tu combate en la sierra tucumana de Argentina” (80) Este exilio implica situarse en el mundo, en la sociedad, de distinta manera al resto de las personas, y ser calificado, al igual que otros poetas del exilio como Cristina Peri Rossi como “poeta de travesías”, “poeta migrante”, “revolucionaria”, tanto por su connotación política como vital. El exilio es dolor que rompe, dolor compartido, iniciándose una suerte de unión con los que lo vivieron. A la pregunta de ¿Quién soy?: todos responden al mismo tiempo que sufren un exilio del amor:

“…Una vez perdí una guerra / perdí una ciudad / perdí un país / perdí una casa / perdí cinco mil libros / perdí a mis amigos / perdí un amor” (Peri Rossi, 2007).

A la pregunta de ¿A dónde voy? Es lo mismo que reflexionar sobre un exilio de futuro, como la vida sin rumbo, sin derrotero que se manifiesta en estados psicológicos negativos, destructivos recurrentes en una dolorosa crónica de depresión que encarcelan la esperanza del reencuentro.

“¿Si soy un fantasma en la vida, seré una realidad en la muerte” (175)

Una esperanza que se entrelaza con el amor, como bien lo expresa el poema “Barnanit”: “Creo que por amarte / voy a amar tu geografía […] voy a aprender la lengua nueva […] voy a balbucear los nombres / de tus antepasados […] intercambiaremos sílabas y palabras […] Las ciudades solo se reconocen por amor y las lenguas son todas amadas” (Peri Rossi, 2005).

En ambos casos, Decker-Molina y Peri Rossi, las ciudades y su entorno no se presentan como un simple espacio geográfico, sino que se conforma y configura por una genealogía, una lengua o idioma para integrar a los sujetos a una sociedad determinada.

Tomasa, quien da título a la novela, es un personaje al que conocemos a través de terceras personas: “La Tomasa era muy trabajadora… era linda, chaskañawi, valluna de buenas caderas, era chichera” (189), “Tomasa le transmitía en sus largos relatos en quechua, que eran como las nanas con lo que hacía dormir en una pequeña cama hecha de maderas de eucalipto por las manos de su propio padre” (101).

Esta manera de conocerla indirectamente es la intención de sugerir el exilio de la palabra y la acción en la mujer del campo en ese contexto de sumisión e ignorancia.

El tema y sus variantes se exponen a partir de historias encadenadas, siendo disímiles en su estructura, no así en su importancia y significación para el objetivo trazado. Las acciones se suceden en tiempos diferentes, pero ubicadas en una época, en una circunstancia o país determinado. De ahí que, espacio, tiempo, personajes y situaciones no son constantes ni se producen en una linealidad territorial ni contextual; antes bien, se intercambian, se entrecruzan, se confunden, se mezclan en la búsqueda de una totalidad de contrastes que definan y perfilen mejor la situación concreta que puede ser cultura, social, histórica, política o psicológica.

A medida que avanza la novela Tomasa adquiere rasgos de novela psicológica con informes de la clínica psiquiátrica donde está internado el personaje. Tiempo como producto de la conciencia humana, dependiente de la voluntad, que se concibe como constante evocación donde nada es pasado si o evocamos, porque al recordarlos lo hacemos presente y por proyección lo hacemos futuro, por eso los episodios narrados suceden en presente.

Dividido en capítulos, al final el libro cuenta con un Glosario en el que encontramos palabras traducidas del sueco al español, de léxico local que permiten una mejor comprensión y sirve como consulta rápida.

La pluma de Carlos es agradable, llena de reflexiones, cargada de ímpetu y nostalgia de un periodista que ha visto y entendido el país que lo acogió y el país que dejó.

4. Bibliografía

Cortázar, Julio. “América Latina: exilio y literatura” en Argentina: años de alambradas culturales, Buenos Aires, Muchnik Editores, 1984. Decker-Molina, Carlos (2018). Tomasa. Madrid: Adarve. Peri Rossi, Cristina (2005). Poesía Reunida. Barcelona: Lumen Prinz, U. (2010). La literatura es libertad. Entrevista a Cristina Peri Rossi. Matices. Publishers weekly en español. Entrevista a Carlos Decker Molina (11 de noviembre 2021) [Archivo en video] Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=10wdBuxjXcU&ab_channel=PublishersWeeklyenespa% C3%B1ol

Jorge Izury Cruz Máster de literatura hispanoamericana – 2023