Laura Pavón

María Fernanda Ampuero

Madrid, Páginas de Espuma, 2024

176 págs.

Todos los caminos hacia el último libro de María Fernanda Ampuero (1976), Visceral, editado por Páginas de Espuma, se encuentran en algún punto del recorrido. La vida de la autora viene determinada por la fuerza centrífuga de la diáspora. Ampuero nació en Guayaquil, ciudad de la costa ecuatoriana, en una familia creyente de clase media. Estudió literatura en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Vivió en México y también en Buenos Aires. A España llega en 2004 para documentar su segundo libro, Permiso de residencia: crónicas de la migración ecuatoriana a España (2013), una colección de historias sobre mujeres migrantes que cuidan niños ajenos o sostienen romances con señores castizos y que, como ella, están lejos de su país natal.

Ampuero pertenece a la generación X, aquella que comprende a los hijos de los primeros baby boomers. Los X, asimismo llamados generación desconocida, toman su nombre, por un lado, de un ensayo fotográfico de Robert Capa sobre jóvenes de la posguerra, desencantados y faltos de sentido y, por el otro, de Billy Idol y la subcultura punk británica, aka «los nuevos románticos». Cuando eran adolescentes, los X se sintieron interpelados por Carrie (1976) de Brian de Palma, se reunieron en casas para ver Thriller (1982) de Michael Jackson en la televisión, y participaron con mayor o menor indiferencia del pánico satánico de los noventa. Si alguien de esa quinta logró publicar obra literaria, sucedió en los dos mil. En muchos aspectos, las batallas de la generación X son más estéticas que políticas.

Las autoras nacidas a finales de los setenta no se relacionan a través del padrinazgo ni con los escritores del boom ni con los del posboom. El célebre autor colombiano Gabriel García Márquez (1927) falleció un día de la semana santa de 2014 en Ciudad de México. Cuando eso pasó, sus lectores se aglomeraron en el Palacio de Bellas Artes para desfilar junto al féretro antes de que partiera para Colombia, siendo el Claustro de la Merced de Cartagena el destino final de sus cenizas. El autor de Cien años de soledad (1967) dejó este mundo cuatro años antes del éxito con el que irrumpió Pelea de Gallos (2018) en el panorama de la narrativa latinoamericana actual, el primer libro de relatos de ficción de María Fernanda.

Un rasgo que nombres como García Márquez, su coetáneo Mario Vargas Llosa, o después Roberto Bolaño comparten con María Fernanda Ampuero, es que todos ellos llevaron una vida transatlántica. Sin embargo, una característica que los distingue es que la de Ampuero es una época en la que los padres literarios van cediendo posiciones en un canon que, como concepto, también se tambalea.

El campo de estudio de la literatura hispanoamericana se construyó y se ha cultivado en contextos cosmopolitas y migrantes. Cuando Rubén Darío escribió los cisnes unánimes en el lago de azur, revolucionó la poesía virando la vista de Europa hacia el mal llamado nuevo continente. Un testigo peninsular del viraje, Ramón María del Valle-Inclán retrató al nicaragüense en Luces de Bohemia (1927) como el poeta viajero y visionario que fue, moviéndose con soltura por los bares de Madrid.

En narrativa, lo real maravilloso fue una ola que arrasó. A García Márquez, adalid del boom, cuando vivía en Barcelona, un entrevistador le preguntó sobre la migración latinoamericana y este aludió, con doblez, a los exiliados de la guerra civil que se fueron a América. En pleno siglo XXI, la presencia latina migrante de primera y segunda generación se abre paso en el panorama cultural español desde un lugar todavía más contestatario que el de los acólitos de Carmen Balcells. Es el caso del colectivo Sudakasa al que pertenece Ampuero, iniciativa de la escritora peruana Gabriela Wiener.

En organizaciones como Sudakasa cristaliza la idea todavía emergente de la literatura latina en España. En referencia al espacio material y simbólico que ocupan, el grupo se autodescribe en la página web como el oro devuelto en la diáspora:

Sudakasa es una fantasía rural. Una apuesta por el lenguaje como práctica de labranza. Un pedazo de territorio que nos debían. El oro devuelto en la diáspora. Un territorio sobre el que las escritores discurren como orugas procesionarias, avanzando lentas, juntas y peligrosas. Nos reapropiamos del insulto contra la gente del sur y lo convertimos en casa.

Ampuero y el neogótico latinoamericano

Durante una entrevista por motivo de Visceral, le preguntan a María Fernanda qué fue lo que la llevo a convertirse en escritora de terror. Ella se queda pensando y comenta que esa pregunta puede contestarse de más de un modo. Por ejemplo, desde su tierra natal, Guayaquil, la perla del Pacífico. Una ciudad que se le robó a un pantano, donde, según cuenta, la naturaleza cobra vida propia. Afirma que el microclima donde creció le da verosimilitud a los relatos de castigos bíblicos que escuchaba de niña, como aquel del Antiguo Testamento sobre la plaga con la que todas las aguas del río se convirtieron en sangre.

Lo cierto es que el «nuevo terror» latinoamericano escrito por mujeres, donde la crítica enmarca la obra de Ampuero, tiene como principal referente la brutalidad de instituciones, estados-nación y personas normales. Esta generación de autoras recurre a lo sobrenatural como vehículo expresivo de la violencia social contemporánea. Ampuero parafrasea a otra célebre integrante del grupo, Mariana Enríquez, cuando sugiere que para ella el terror más que subir el volumen de la realidad es «como hacer zoom». Confiesa, además, que Visceral responde a un proceso consciente de estetización de estas violencias reales, es decir, a un deseo de convertirlas en literatura para hacerlas digeribles.

La historia estética que confluye en esta colección de crónicas es heterogénea. Al gore cristológico se suma su fascinación con autores como Oscar Wilde o Stephen King. Con Wilde se identifica en la habilidad satírica y humorística de este a la hora de retratar la hipocresía victoriana. También en la finura con la que plasma el pavor a mirarse a uno mismo, por ejemplo, en El retrato de Dorian Gray (1890). Por su parte, con Stephen King tiene en común la búsqueda de justicia poética, como en Carrie, en tanto los poderes telequinéticos de la adolescente son la vía de escape a una religión y sociedad que la oprimen.

A través del pacto que establece el escritor de terror con sus lectores, los relatos de Ampuero ponen la lupa sobre una educación judeocristiana llena de creencias inconcebibles y crueldades cotidianas. En el vórtice de aquellas violencias que su escritura extrañamente embellece están las niñas, adolescentes y mujeres que fungen como alter ego múltiple de Ampuero en Visceral. Bajo la premisa de que adentrarse en la infancia es aterrador, la escritura se vuelve un ejercicio de memoria con el que recuperar la particularidad de esos años vividos junto al Pacífico. Terminamos el libro con la sensación de que todas las casas están embrujadas, ya que «las familias y los hogares guardan puertas cerradas como grandes secretos».

En conferencias y artículos académicos son cada vez más frecuentes las menciones a este grupo de maestras latinoamericanas del terror. Entre los nombres más citados se cuentan el de la ya mencionada, Mariana Enríquez, y el de otra guayaquileña, Mónica Ojeda. En Nuestra parte de noche (2019), Enríquez transfigura a los fantasmas de la dictadura militar argentina en fuerzas sobrenaturales que acechan al niño protagonista. Ojeda, por su lado, explora el horror adolescente en novelas como Mandíbula (2018), en la que una profesora secuestra a su alumna. La escritora mexicana Brenda Navarro y su libro Casas vacías (2019) acerca del terror de ser mamá, también entrarían en este marco. Desde temáticas distintas, todas coinciden en la expresión catártica de lo femenino, tendencia global que tan bien representa la película candidata a los Premios Oscar, 2025, The Substance, de Coralie Fargeat.

Quizá sea en Sacrificios Humanos (2021) donde más brillan los preceptos de la mirada generacional de Ampuero. Pienso en cuentos como «A.», con la nodriza de una casa señorial como narradora, la cual, cegada por su cariño hacia el joven que ha criado, disculpa ante los lectores sus desplantes clasistas con una ternura que resulta muy perturbadora. Más todavía cuando se convierte, banalmente, en cómplice del feminicidio de la novia del joven. O en «Biografía», donde una escritora ecuatoriana que vive en Madrid pone un anuncio ofreciendo sus servicios literarios. Tras lo que recibe una oferta para escribir la vida de un hombre de mediana edad que le pone como condición convivir unos días. Situación que detona una dimensión monstruosa. Una vez más, la autora tamiza estéticamente el miedo que dan las personas de a pie, no para hacerlo menos terrible, sino con la sola intención de que sigamos leyendo.

Lecturas feministas de Visceral

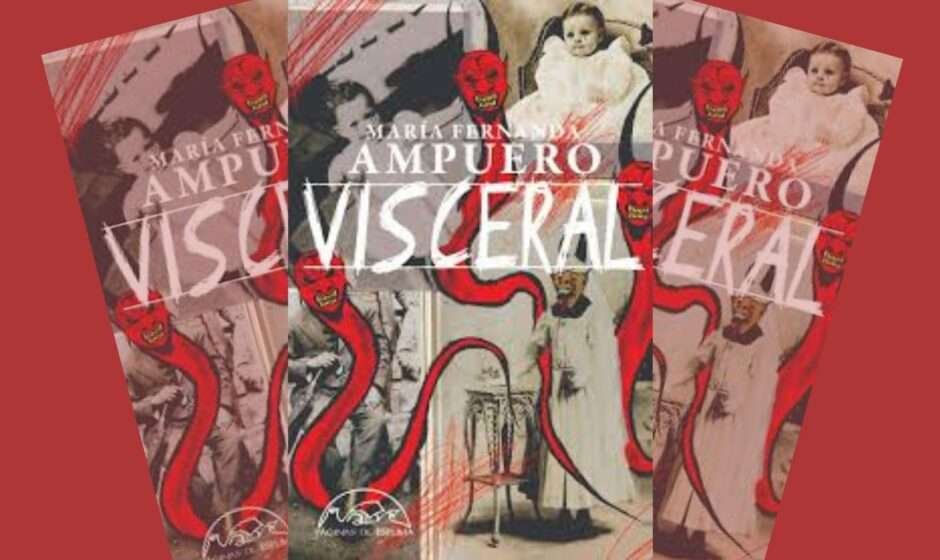

Al observar la portada de Visceral en la que se retratan demonios y niñas decimonónicas de ojos en blanco, uno se figura un libro distinto al que viene. En el primer capítulo llamado «Terror», Ampuero define qué significa para ella el llamado gótico andino, tropical o neogótico en la obra de mujeres. Al hacerlo nombra una serie de cosas que de verdad dan miedo. Perder a un ser querido, los abusos cotidianos, la pobreza o, incluso, entrar en una habitación. «Grita», por ejemplo, contiene una escena en la que madre e hija tienen que cruzar el parque que está en frente de casa. Está oscuro y hay un grupo de hombres. Ellos son adolescentes e igualmente se activan las alarmas de las dos mujeres adultas. Tan es así que todas las lectoras advertimos el suspense de la frase «para llegar al garaje hay que atravesar el parque».

«Centro», por su lado, comienza contando la relación desigual entre «una chiquilla que no era del centro» y su profesor. Al principio todo es nuevo para la universitaria que: «en el centro era otra persona y luego me sentaba a cenar con mi padre y su periódico y mi madre y su cubertería sabiendo que tenía un secreto como un pájaro rojo». El profesor ponía sobre sus brazos Rayuela, Los heraldos negros, El paraíso perdido y la llevaba a tugurios de poetas. De esta manera retrata aquel ambiente:

Caminábamos de la mano sorteando charcos mugrosos en los que se criaban los mosquitos del dengue. Caminábamos iluminados por los neones de los tugurios (…) Después de la presentación del poemario de fulanito, una chica se paseó desnuda por todo el bar, la cúspide de las anécdotas…Entremedias se hablaba de poetas que yo no conocía y debía conocer, de versos como piedras y como flores, de niños que se mataron por amor.

El relato es circular, dantesco, hay crecimiento. El punto de inflexión recrea un rito de paso característico de las leyendas de vampiros. Cuando el profesor le espeta que «el amor sin culear» no le interesa, la estudiante confiesa: «la palabra culear me atravesó como una estaca». Pocas líneas después, la imagen de la estaca clavada en el pecho se transforma en «cuando tienes dieciocho años y te rompen el corazón estalla una central nuclear dentro de tu caja toráxica». Del tono con el que aborda los sueños de juventud se deduce melancolía. La voz de esta narradora-testigo trasluce la conciencia que dan los años. El arco del personaje de «Centro» también simboliza las transformaciones sociales características del cambio de milenio. En el ámbito de las letras, la revolución digital y los avances feministas han dado cuenta de la muerte de la figura del autor que reinó en siglo XX, abriéndose espacio en el mercado editorial tanto para narrativas multimodales como para muchas más autoras que antes.

Con relatos como «Grita» y «Centro», Ampuero logra plasmar la cotidianeidad de la violación con una cercanía y contundencia extraordinarias. Visceral condensa un momento histórico en el que libros narrados por víctimas de violencia sexual tienen una legitimidad que antes no era masiva en los mismos ámbitos literarios. Así como la imagen pública del hombre letrado, nuestra predisposición lectora cambió respecto al siglo pasado. Acontecimientos mediáticos a nivel global, como fue el Movimiento #Metoo en 2017, irradiaron un nuevo sentir acerca de la relación entre violencia de género y cultura. Visceral construye época a la vez que es un libro que evidencia claros signos de su tiempo.

…

El día que escribo estas palabras de cierre para la reseña comenzó con la noticia de la muerte del nobel de literatura peruano, Mario Vargas Llosa. Según cuentan sus hijos, dejó dicho que no quería homenajes ni ceremonias oficiales de despedida. Sobre la decisión de dejarnos a sus dolientes lectores a nuestra suerte solo queda especular, tal vez, acerca de la relación tan pasional que sostuvo con Perú, a donde regresó para morirse. Sobrevivir la muerte literal de este icónico autor sudamericano, quien decide irse sin aspavientos, nos obliga a palpar el final de algo que, no cabe duda, abre paso a lo siguiente.

Laura Pavón es doctora en letras latinoamericanas y profesora de estudios culturales en la Universidad de California, San Diego.