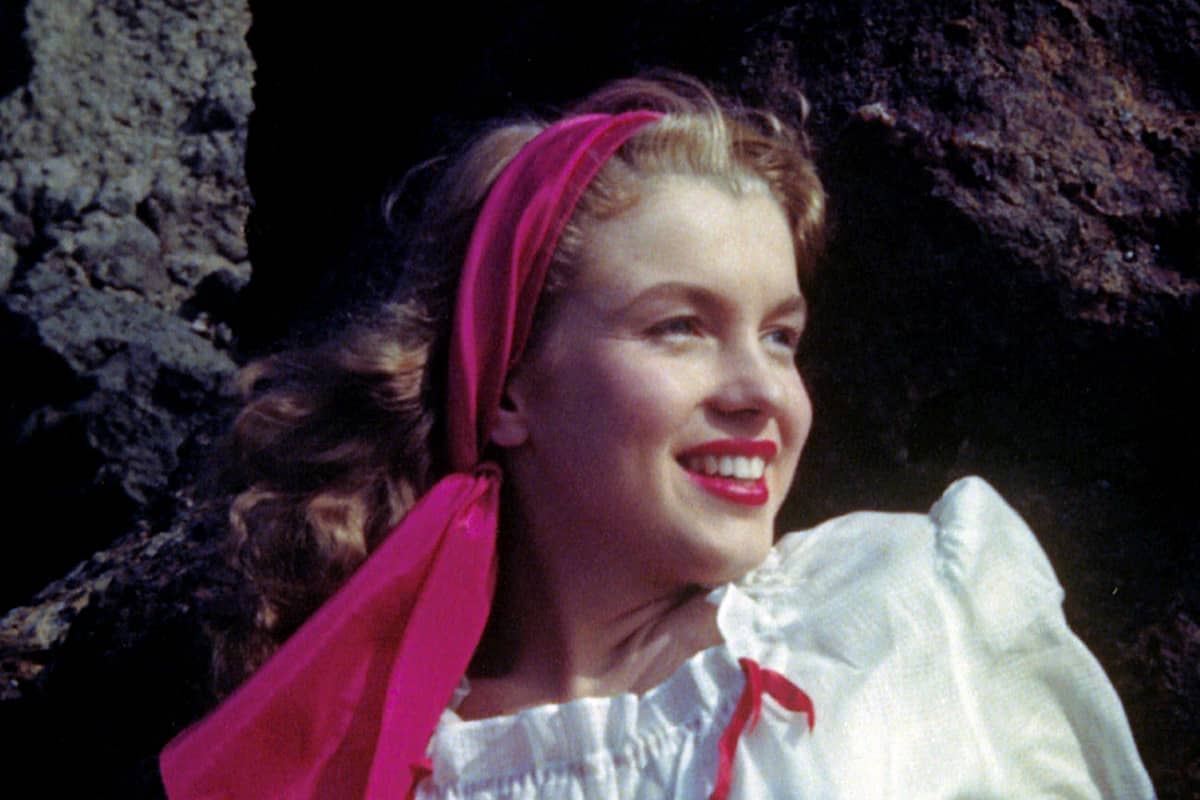

Un cuento a tres voces sobre la muerte de Marilyn Monroe: el sargento que descubrió el cadáver, su segundo marido Joe Di Maggio y… la propia actriz

Rafael Narbona

1

Al abrir la puerta de la alcoba, el sargento de policía descubrió un cuerpo desnudo sobre la cama. Se trataba de ella, la famosa actriz, y el pelo parecía chamuscado. No mostraba la apariencia esponjosa y sensual de las fotografías. Frágil y quebradizo, el rubio se diluía en una escoria cenicienta, volcánica. Boca abajo, el cuerpo se hallaba parcialmente cubierto por una sábana. La espalda y el brazo izquierdo asomaban con timidez. La actriz no llevaba camisón ni ropa interior, pero no había ni un rastro de erotismo en su desnudez, sino una terrible sensación de desamparo.

El desorden afectaba a toda la estancia: suéteres, pantalones, bolsos y sostenes desperdigados por el suelo, papeles arrugados alrededor de una cesta de mimbre, cajas de cartón o metal abiertas y repletas de bagatelas, revistas de moda con la portada pintarrajeada, ceniceros repletos de colillas, botellas de agua mineral vacías, pintalabios y laca de uñas, un plato con restos de un sándwich, zapatos desparejados, fotografías con una esquina rota o tachadas con un aspa roja. Esa confusión contrastaba con las paredes desnudas. Ni un cuadro ni una postal. Ningún adorno. Parecían las paredes de una celda de aislamiento.

Había dos detalles inquietantes. El teléfono descolgado sobre la cama y una mesilla de noche abarrotada de medicamentos. Todo sugería que la mujer había realizado una última llamada. Tal vez había muerto mientras hablaba. Sin embargo, al sargento no le constaba que la policía hubiera recibido ninguna llamada, comunicando que una voz se apagaba en mitad de una conversación. Las pastillas de colores que yacían sobre la mesilla sugerían que la mujer se había llevado puñados a la boca, con la intención de sumirse en un sueño letal. Una evidencia sospechosa. Parecía que alguien había preparado la escena para alimentar la tesis de un suicidio.

El sargento —joven y con unas gafas cuadradas de pasta negra— habló con el psiquiatra que había hallado el cadáver, un hombre con un bigote descuidado, acusadas entradas y una mirada húmeda y melancólica. Le explicó que atendía a la actriz desde hacía años, pues sufría depresiones, bulimia, crisis de pánico, cuadros de ansiedad, neurosis y tendencias suicidas. El sargento le preguntó cuándo se había producido la defunción y el psiquiatra le contestó que hacia la medianoche. Eunice Murray, el ama de llaves, le había llamado un poco antes, alertada porque la puerta del dormitorio estaba cerrada, algo inhabitual, y porque no había obtenido ninguna respuesta después de alzar la voz y forcejear con el picaporte, intentando abrir. El psiquiatra —un psicoanalista de moda entre las estrellas de Hollywood— acudió enseguida y, tras golpear la puerta sin obtener respuesta, salió al exterior para romper el cristal de la ventana. Cuando al fin entró en la alcoba y descubrió el cuerpo, temió lo peor. La actriz había protagonizado ya varios intentos de suicidio y todo indicaba que había vuelto a las andadas. Sus peores sospechas se confirmaron al tomarle el pulso y comprobar que no había constantes vitales. Por el estado del cadáver, calculó que el óbito se había producido una hora antes. Estupefacto, el sargento preguntó por qué no había llamado hasta las cuatro y media. El psiquiatra alegó que había caído en un estado de shock y había perdido la noción del tiempo. Además, no se había atrevido a tomar ninguna iniciativa sin la autorización del estudio. El suicido de una famosa actriz es una noticia muy delicada. El psiquiatra parecía abrumado, como si escondiera algo y temiera que saliera a la luz.

El sargento buscó una nota de suicidio, pero solo encontró un telegrama con una oferta de trabajo en una película que se rodaría en París. Habló con Eunice y le preguntó si había notado algo raro. Menuda, hosca y autoritaria, la mujer, de unos sesenta años, masculló que esa mañana su señora hablaba con dificultad y se tambaleaba. Aparentaba estar drogada, pero como ya la había visto así otras veces, no le dio importancia. El sargento tuvo la sensación de que mentía. Su voz parecía fingir una normalidad ficticia. La sábana que cubría a la actriz estaba demasiado blanca y con aspecto de recién planchada. Al mismo tiempo, la lavadora estaba en marcha. ¿Cómo se le había ocurrido hacer la colada en esas circunstancias? Sin alterarse, Eunice contestó que la señora había ensuciado la sábana: “¿No es lo que sucede cuando alguien muere?”. El sargento asintió. Había visto muchos cadáveres y sabía que los esfínteres se relajaban al expirar. “No podía permitir que nadie la viera así”, dijo Eunice, cruzando sus manos diminutas y sarmentosas. El sargento le advirtió que había manipulado la escena y que eso podría costarle un disgusto. El ama de llaves no contestó. Se limitó a mirarle con dureza, como una gárgola que soporta imperturbable una tormenta.

El sargento se preguntó si esa mujer había sido feliz, si ser una estrella era mejor que ser una persona corriente. Allí no había familiares ni amigos. Solo una nube de periodistas.

El sargento salió al jardín y vio varios coches de policía y una ambulancia, acercándose a la casa. Los vecinos habían abandonado sus viviendas, alertados por el ruido. El agente habló con ellos, preguntándoles por el comportamiento de la difunta. Todos le contestaron que era una mujer muy agradable y muy atenta. Nunca habían oído gritos ni presenciado cosas raras. “Muy buena vecina”, repetían una y otra vez. Una hora después, sacaban el cadáver en una camilla. Bajo una manta rosa, costaba trabajo pensar que ese bulto era lo que quedaba de un mito, de una estrella que había marcado una época. Algunos decían que era una intérprete mediocre, pero eso no importaba demasiado. Tenía la capacidad de llenar la pantalla. Desprendía una luz que sumía en la oscuridad al resto de sus acompañantes. Mientras observaba cómo introducían el cadáver en un coche funerario, el sargento se preguntó si esa mujer había sido feliz, si ser una estrella era mejor que ser una persona corriente. Allí no había familiares ni amigos. Solo una nube de periodistas que recorrían el jardín como una plaga de langostas, buscando una imagen impactante.

El sargento recordó la famosa imagen de la actriz sobre las rejillas de ventilación del metro. Siempre le pareció una imagen artificial, sin un ápice de sinceridad. La mujer reducida a objeto de consumo. Un artículo de lujo exhibido obscenamente. Escuchó la conversación de un periodista que hablaba con un cigarrillo en la boca:

—No ha habido otra igual. Un fenómeno de la naturaleza. Pura sensualidad sin inhibiciones. Un animal fascinante. Sexo sin tabúes. Seductora, brillante, lasciva.

—La octava maravilla del mundo —replicó otro periodista, con la cámara de fotos entre las manos—. Me hubiera gustado un plano del cadáver. Creo que estaba desnuda. No la habrían publicado, pero podría haberla vendido a un particular. Seguro que me habrían pagado una buena cantidad.

Asqueado, el sargento se subió al coche patrulla y se marchó. Ya no le necesitaban allí. Sus superiores le habían ordenado que guardara silencio. Ya habían asignado a varios inspectores para el caso. No debía hacer declaraciones. Cuando comentó que el ama de llaves había lavado las sábanas, le ordenaron que no comentara nada. No se lo pidieron de forma amable, sino amenazante.

Se preguntó si la noticia ya circulaba por los medios. Encendió la radio y escuchó enseguida: “Marilyn ha muerto. Probable suicidio”. No recordaba cómo se llamaba realmente la actriz. Marilyn no parecía el nombre de una persona, sino el de una muñeca. Intentó buscar en su mente alguna imagen que no se correspondiera con el mito sexual creado por Hollywood. Su mujer decía que Marilyn era una mujer desdichada y que su imagen de animal en celo era una invención de los estudios. De repente, recordó una escena de Vidas rebeldes, su última película. Marilyn gritaba para que unos cowboys no atraparan a unos caballos salvajes y los vendieran a un matadero. El sargento pensó que ella podría haber sido uno de esos caballos, solo que en su caso el matadero se llamaba Hollywood. Lamentó no haber podido liberarla, cortando la cuerda que la había arrastrado hasta el abismo. Apenado, giró el volante y se adentró en la autopista, pensando que Los Ángeles no era una ciudad, sino una jungla de asfalto que devoraba vidas silenciosamente, como un depredador que atrapa a sus víctimas de noche, mientras duermen confiadas.

Una lluvia fina comenzó a golpear el parabrisas. Las gotas se deslizaron por el cristal como lágrimas reprimidas por un pudor absurdo.

2

Morirse no es como había imaginado. Pensé que se parecería a introducirse lentamente en un lago, notando el tacto del agua fundiéndose con la carne, pero en realidad se parece a caer por un abismo infinito. Experimentas vértigo y pánico. Sientes que el alma se hace jirones mientras se golpea contra unas paredes ásperas y llenas de aristas. Ralph, mi psiquiatra, no sabe que aún sigo tomando Nembutal. El Nembutal se ha convertido en mi mejor amante. Es el único que logra aplacar mis miedos y ahogar mi ansiedad. Sus caricias me hacen soñar con esa felicidad que apenas he conocido. Esta mañana ingerí varias pastillas, intentando olvidar los últimos fracasos, pero solo logré aturdirme. Llamé por teléfono a Ralph y le confesé que tenía miedo de meterme en la cama. El insomnio lleva martirizándome muchas semanas. Los somníferos ya no me hacen el mismo efecto. Cada vez necesito tomarme más y no quiero que el sueño se acabe transformando en una larga e irreversible noche. Me gusta hacer el amor con el Nembutal, pero no quiero que cierre mis ojos para siempre. Algunos piensan que los insomnes están despiertos, pero en realidad flotan entre la vigilia y el sueño, acechados por alucinaciones terroríficas. Te ahogas en un lodo espeso y pegajoso, sin poder respirar.

Ralph me dijo que no me preocupara, que Eunice me pondría un enema de hidrato de cloral y dormiría sin problemas. Me tranquilicé, pero también me pregunté si no sería peligroso mezclado con el Nembutal. No me atreví a sincerarme. Ralph a veces pierde el control y reacciona con violencia. En un par de ocasiones me ha golpeado. No se lo reprocho. Joe me quiere mucho y también me ha pegado. Quizás lo merezco. Gladys, mi madre, decía que era mala y a veces me castigaba, tirándome del pelo o pellizcándome. Crecí pensando que no valía gran cosa y me he acostumbrado a que me traten mal.

Eunice preparó el enema y acudió a mi alcoba. Me puse de lado y sentí que me introducía la cánula sin demasiado cuidado. Me hizo daño, pero no protesté. Eunice me llama Marilyn. Yo, en cambio, me dirijo a ella como “señora Murray”. No me cuesta trabajo admitir que me inspira cierto miedo. A veces pienso que Ralph me pidió que la contratara como ama de llaves para vigilarme. Lo cierto es que siempre está husmeado. La he sorprendido registrando los cajones y baja la voz al hablar por teléfono. Si le pregunto con quién conversa, me contesta con evasivas o miente.

Sospecho que nací muerta, pero hasta ahora nadie se ha dado cuenta. He vivido una vida que no me correspondía. Soy una impostora. Por eso soy actriz

La última parte del enema me dolió más que en otras ocasiones. Gimoteé y Eunice me dijo que no me comportara como una niña. Cuando al fin terminó, me comentó que dejaba un frasco de Seconal sobre la mesilla, por si no conseguía dormirme. ¿Qué pretendía? ¿Acabar conmigo? Un cóctel semejante me provocaría un colapso. Preferí no decir nada. Asentí y le di las buenas noches. Eunice ni siquiera me respondió. Me sentía horriblemente sola y decidí llamar a Peter Lawford. Necesitaba hablar con un amigo. Quería decirle muchas cosas. Quería contarle que mi madre había sido una alegre rubia oxigenada, que de joven deseaba ardientemente ser actriz, que era alegre como un pájaro, que había vivido alocadamente, que no sabía a ciencia cierta quién era mi padre y… que nunca se ocupó de mí. Probablemente fui un error. Mi madre no me quería. Me interpuse en su camino. Debí ser una desgracia para ella. A veces, la he imaginado hurgando en su vientre con una aguja mientras estaba embarazada de mí. Yo me encogía, huyendo, pero al final lograba hundirla en mi carne y acababa con mi vida. Moría antes de nacer, pero lo cierto es que nací. Sospecho que nací muerta, pero hasta ahora nadie se ha dado cuenta. He vivido una vida que no me correspondía. Soy una impostora. Por eso soy actriz. Fingir es mi forma de existir.

Mi madre trabajaba en unos estudios, cortando y pegando las películas de celuloide. Grace era su mejor amiga. De vez en cuando, me llevaban al cine. Sentada en las primeras filas, contemplaba fascinada las imágenes. No parecían seres reales, sino dioses de otro mundo. En una ocasión, mi madre me enseñó una fotografía de Clark Gable y me dijo: “Este es tu padre”. Yo me enamoré de inmediato de aquella imagen, fantaseando que algún día me abrazaría y me dejaría apoyar la cabeza en su pecho. No sabía que ese deseo se cumpliría. La vida se parece al desierto. Te maltrata y amenaza con matarte, pero de vez en cuando aparece un oasis.

Gladys se deshizo de mí muy pronto. Pasé por distintos hogares. Deseaba con todas mis fuerzas agradar, pero siempre tenía la impresión de que mi forma de ser suscitaba rechazo. Solo encontré afecto en Tippy, un perrito callejero que me permitieron tener en casa, pero un vecino, molesto por sus ladridos, cogió un revólver y lo mató a tiros. Por primera vez comprendí lo que significaba la crueldad.

No duraba mucho tiempo en los hogares de acogida. Entre uno y otro, pasaba temporadas con Gladys y Grace. Apenas crecí un poco, empezaron a decir que me parecía a Norma Talmadge y Jean Harlow. Norma Jeane. ¿Surgió de ahí mi nombre? Mi verdadero nombre, pues yo no soy Marilyn. Marilyn es una creación de Hollywood.

Mi madre no me prestaba mucha atención cuando estaba a su lado, pero todo empeoró al recibir una carta que le comunicaba la muerte de su abuelo. Cayó en una depresión terrible y se metió en la cama, chillando que solo quería morir. Alarmada por su estado, Grace la llevó al psiquiatra y este le recetó unas pastillas. Lejos de mejorar, enloqueció y días después intentó clavarme unas tijeras de costura. Otro día, intentó ahogarme en la bañera. Escapé, pegando gritos y los vecinos llamaron a la policía. Gladys fue recluida en un sanatorio. Desde entonces, no hizo más que salir y entrar del hospital. Grace se ocupó de mí un tiempo, pero cuando inició una nueva relación, me llevó a un orfanato. No se olvidó de mí por completo. Algunos sábados me visitaba y me llevaba al cine. Insistía en que yo me parecía a Jean Harlow y en que, si lo deseaba, podría ser actriz cuando me hiciera mayor. Incluso se planteó teñirme el pelo de rubio platino, pero yo solo tenía diez años y le quitaron la idea de la cabeza.

Grace se apenaba mucho cuando nos separábamos. Quizás por eso decidió acogerme otra vez en su casa. La experiencia duró poco tiempo. Su pareja se emborrachaba a menudo y una noche entró en mi habitación, tumbándose a mi lado. Me besuqueó y me tocó con brusquedad, intentando violarme. Conseguí huir y me refugié en los brazos de Grace, que a los pocos días me trasladó a casa de unos primos y una tía abuela en Compton, repitiendo que no era posible fiarse de ningún hombre.

Allí tampoco fui feliz. El mundo cada vez me parecía más horrible. Pensaba que estaba fuera de todo y lo único que podía hacer para sentirme menos desdichada era inventar historias fantásticas, donde yo era la protagonista. A los once años, sufrí una nueva agresión sexual. Uno de mis primos intentó violarme. No lo consiguió, pues utilicé todas mis fuerzas para impedirlo. Esta vez no dije nada, pero pasé varios días bañándome obsesivamente. Al cumplir los doce, Grace me compró un traje blanco, me maquilló y pagó una sesión fotográfica en un estudio. Me dijo que enviaría las fotos a Hollywood y que tal vez alguna productora se interesaría por mí. Empezaría como estrella infantil y, al cabo del tiempo, sería la nueva Jean Harlow. Creo que ese día nació Marilyn Monroe y murió Norma Jeane.

Dicen que río como una loca y en los momentos menos adecuados. Creo que río de ese modo para protegerme, para esconderme, para desaparecer

Nunca fui madre. Ni siquiera en la pantalla. A veces, escribía en un papel: “Madre”. Y gritaba. No sé si llamaba a Gladys, demandándole el afecto que me había negado, o soñaba con engendrar hijos a los que cuidaría como no me habían cuidado a mí. La fama te proporciona cosas, pero no cariño. No te hace compañía ni te escucha. Me gusta la gente, pero las masas me asustan. Tengo la sensación de que quieren despedazarme, arrancar trozos de mí, pero yo quiero permanecer intacta. Dicen que río como una loca y en los momentos menos adecuados. Creo que río de ese modo para protegerme, para esconderme, para desaparecer. Pensé que con Joe o Arthur, las cosas mejorarían. Me equivoqué. Joe me quería, pero era muy posesivo, y Arthur acabó despreciándome. Decía que solo era una cara bonita. Sabía que oír eso me hacía daño, pues yo deseaba ser una actriz seria. Desgraciadamente, casi nunca me han dado papeles que me permitieran demostrar lo que aprendí con Lee Strasberg.

Me hubiera gustado contarle todas estas cosas a Peter Lawford, pero no pude. Mi lengua no me obedecía. Solo era estropajo escupiendo sonidos ininteligibles. Colgué el aparato y me puse boca abajo. Sé que el hilo de conciencia que aún me queda se interrumpirá muy pronto. Nunca me importó el dinero. Solo quise ser maravillosa. No sabía que a cambio me apagaría prematuramente, como una de esas estrellas que fulguran un instante en el cielo de Los Ángeles y luego se precipitan en la oscuridad.

3

Casi nadie lo sabe, pero siempre llevo en mi cartera una breve carta de Marilyn: “Querido Joe: Si al menos logro hacerte feliz, habré conseguido lo más grande y difícil que existe… o sea, hacer completamente feliz a una persona. Tu felicidad es la mía”. Cuando acudí al depósito de cadáveres del condado, me comentaron que nadie había reclamado los restos. Se preguntaban quién asumiría los gastos del funeral y el entierro. Al parecer, Marilyn apenas tenía dinero en el banco. De inmediato, comuniqué que yo me ocuparía de todo. Llamé a la funeraria de Westwood Village, en Glendon Avenue, y les pedí que organizaran las exequias. Después, llamé a Allan Snyder, al que Marilyn había hecho prometer que se ocuparía de maquillarla si le sucedía algo. Siempre había insistido en tener buen aspecto en sus apariciones en público y no quería que su funeral fuera una excepción. Allan, al que todos los amigos llaman Whitey, no pudo reaccionar mejor: “Allí estaré, Joe”. Whitey acudió con su equipo de maquillaje y trabajó sobre el rostro de Marilyn con respeto y tristeza. Cuando acabó, se marchó con el rostro ensombrecido. A la mañana siguiente, volvió, pues el maquillaje necesitaba algunos retoques para la ceremonia. Le sorprendió descubrir mi presencia. “¿Has pasado aquí la noche?”, preguntó. Asentí con la cabeza. Hasta que vinieron a recoger el féretro, permanecí al lado de Marilyn, con los dedos entrelazados y la mirada fija en su rostro. Me hubiera gustado decirle cosas conmovedoras, profundas, pero no soy Arthur Miller. Por eso me limité a estar callado, pensando en todas las cosas bonitas que habíamos compartido. Preferí olvidar mis errores. No siempre fui justo con Marilyn.

Prohibí que acudieran al funeral los directores de Hollywood, los productores, los ejecutivos de los estudios, los periodistas y los fotógrafos. Han hecho mucho daño a Marilyn y no se lo perdono

No tardé en tomar una decisión. Prohibí que acudieran al funeral los directores de Hollywood, los productores, los ejecutivos de los estudios, los periodistas y los fotógrafos. Han hecho mucho daño a Marilyn y no se lo perdono. Únicamente invité a treinta personas: amigos, familiares lejanos, Ralph Greenson, con su esposa e hijos, y Eunice Murray. Jim Dougherty, el primer marido de Marilyn, y Arthur Miller agradecieron que los avisara, pero descartaron presentarse en la ceremonia. No me puse en contacto con Gladys. Está ingresada en un sanatorio y tiene las facultades mentales alteradas. No sé cómo reaccionaría ante una noticia tan perturbadora.

El servicio comenzó a la una en punto. Un organista tocó fragmentos de la Sexta Sinfonía de Tchaikovski e interpretó una de las melodías favoritas de Marilyn, “Over the Rainbow”, de El mago de Oz. Luego, un sacerdote dirigió las plegarias y citó pasajes del Libro de Amós, destacando una frase: “Qué maravillosamente fue hecha por su Creador”. A continuación, habló Lee Strasberg. Tembloroso y con lágrimas en los ojos, dijo: “La conocimos como una persona cálida, impulsiva, tímida y solitaria, sensible y temerosa al rechazo, aunque siempre deseosa de vivir anhelando la realización personal. Tenía talento interpretativo, pero muchos no supieron verlo”.

Emocionado, me acerqué al féretro y besé a Marilyn, susurrando: “Te amo, cariño… Te amo”. Mis lágrimas bañaron su rostro y las sequé cuidadosamente, temiendo que se corriera el maquillaje. Después, coloqué un ramillete de rosas entre sus manos. Cuando cerraron el ataúd, no pude reprimir un quejido que estremeció a los que seguían la ceremonia. Fui consciente de que mi lamento había sonado como el aullido de un animal herido. La capilla estaba situada a unos cientos de metros. Caminamos detrás del coche fúnebre hasta que se paró y se extrajo el ataúd para colocarlo bajo una cripta de mármol con una placa de bronce, donde se leía: Marilyn Monroe, 1926-1962.

Marilyn me contó que William Powell le prometió a una agonizante Jean Harlow enviar un ramo de flores a su tumba todas las semanas. Yo le prometí que haría lo mismo y es lo que haré. Ahora solo queda el silencio. No volveré a hablar de Marilyn. Mis palabras se malinterpretarían o se manipularían con titulares sensacionalistas. El amor no necesita alardes. Yo sé lo que siento por ella y eso nunca cambiará. Marilyn solo quería ser maravillosa y lo consiguió. No era perfecta, pero era verdadera. ¿De cuántas personas podemos decir algo así?