Rafael Narbona

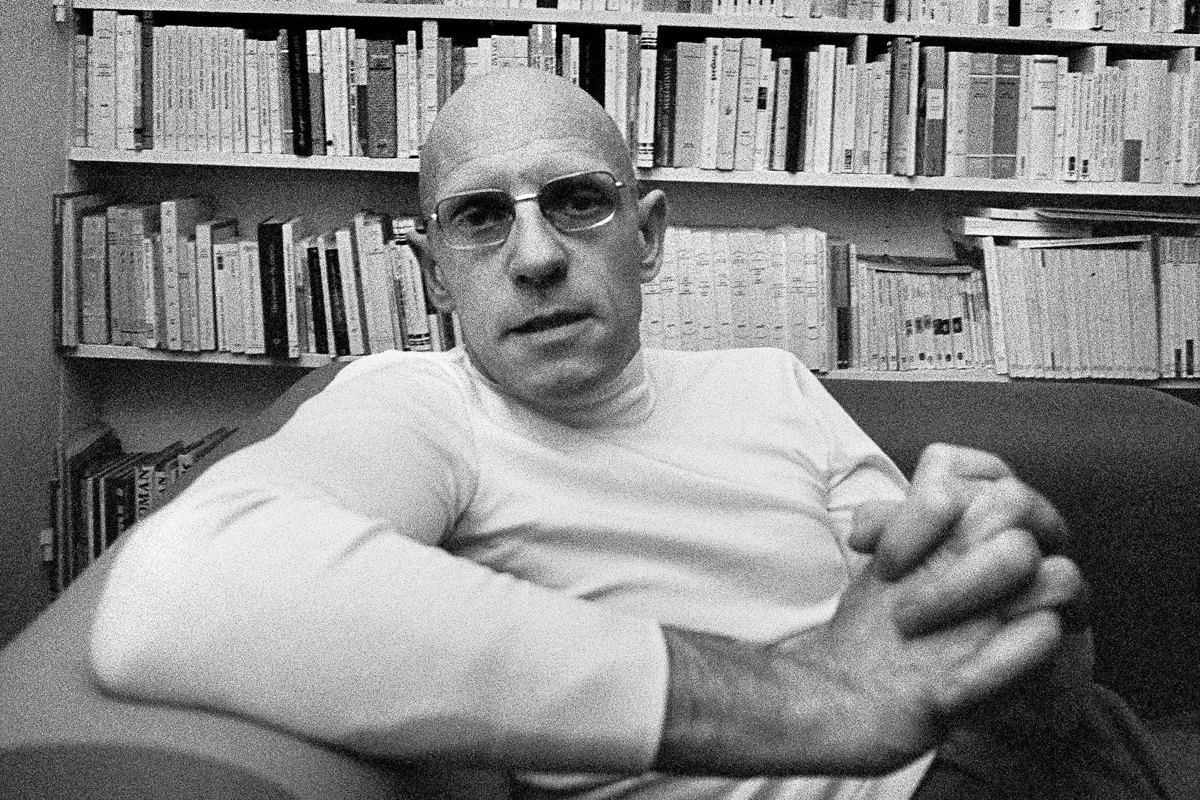

«Hay que ser un héroe para no seguir la moralidad de tu tiempo», escribió Michel Foucault. ¿Se trata de una reflexión autobiográfica o una declaración filosófica? Foucault fue una de las primeras víctimas ilustres del SIDA. Falleció en 1984 en París, con cincuenta y ocho años. Desde entonces, se le ha acusado de perverso, pedófilo, sadomasoquista. Sinceramente, su vida privada no me interesa y no seré yo quien emita un juicio condenatorio. Cada uno es muy libre de organizar su vida sexual como le parezca, siempre y cuando no lesione derechos ajenos. Los juicios moralistas son insoportablemente miserables. Si, además, se realizan sobre un difunto, incurren en la obscenidad. Foucault me parece un embaucador, pero no por sus pasiones íntimas, sino por sus ideas, tan equivocadas y dañinas como las de Sartre, un sofista con un indudable genio para la polémica y la argumentación. El autor de Las palabras y las cosas también era un hábil urdidor de hipótesis. ¿En qué consistía su pensamiento?

Foucault escribió sobre sexualidad, psiquiatría, sociología, instituciones penitenciarias, literatura, medicina. Desde su punto de vista, el saber no es simple erudición, sino una mirada penetrante que destruye mitos y prejuicios, invitando al ser humano a recuperar la inocencia de la niñez, cuando la conciencia -«una vidriera superficial»- aún no se ha convertido en la cárcel del pensamiento. Foucault sostenía que hay una profundidad oculta donde discurren las motivaciones reales de nuestra vida psíquica. Esa convicción le empujó a escribir tres obras sobre la aparición de la psiquiatría en el mundo occidental: Enfermedad mental y psicología, Historia de la locura en la edad clásica y Nacimiento de la clínica. El loco ha ocupado el lugar del leproso. En el siglo XVIII, aparecen los primeros manicomios, cuya función es esencialmente represiva. No se busca curar, sino apartar, segregar, excluir. No es casual que en esas mismas fechas surjan las primeras escuelas obligatorias y las prisiones mejoren sus métodos de vigilancia mediante el panóptico, una estructura arquitectónica ideada por el filósofo utilitarista Jeremy Bentham. Gracias al panóptico, es posible vigilar a todos los reclusos desde una torre central, sin que ellos puedan advertirlo: «Las cárceles, los hospitales y las escuelas presentan similitudes porque sirven para la intención primera de la civilización: la coacción». La tarima del maestro y la torre de vigilancia provocan una poderosa intimidación, actuando como un gigantesco ojo que capta y escruta cualquier movimiento. La sensación es tan abrumadora que se interioriza y automatiza la sumisión, reprimiendo cualquier gesto o idea que cuestione el orden establecido. En el caso del enfermo mental, la coacción es más compleja, pues su mente es particularmente rebelde. Por eso, se recurre a supuestas terapias con un alto grado de violencia física y psíquica. Además, se asocia la locura al crimen, el libertinaje y la inmoralidad. El objetivo último no es tan solo alienar al enfermo mental de la sociedad, sino recluir en manicomios a rebeldes, extravagantes e inadaptados. Las reflexiones de Foucault servirán de apoyo a la antipsiquiatría, proporcionando argumentos psicológicos, filosóficos e históricos para cuestionar la psiquiatría tradicional.

Para Foucault, el manicomio y la enseñanza reglada no existirían sin un discurso dominante. El poder necesita controlar las ideas, monopolizar el saber, imponer su visión del ser humano y la realidad. El poder real no se ejerce sólo desde las instituciones. El filósofo francés hablar de «microfísica del poder» para explicar que el poder configura aspectos básicos de nuestra vida cotidiana, indicándonos cómo debemos vivir nuestra sexualidad, qué podemos comer o cuál es la forma correcta de vestirse. A partir del siglo XVIII, se invoca la Razón para radicalizar el sacramento católico de la confesión, convirtiendo la minuciosa expiación de los pecados en una experiencia terrorífica. Al igual que el panóptico, el confesionario somete al individuo violando su intimidad. «En Occidente –escribe Foucault- el hombre se ha convertido en una bestia de confesión». Se bendice el sexo reproductivo, pero se persigue implacablemente a «la mujer histérica, el niño masturbador y el adulto perverso». El deseo sexual de las mujeres se interpreta como un desarreglo neurótico. La exploración del propio cuerpo se prohíbe de forma tajante, especialmente durante la pubertad. Las fantasías sexuales se consideran aberrantes, pues incumplen la expectativa de procrear.

.jpg)

En Las palabras y las cosas, Foucault sustituye el concepto de época por el de episteme. Cada etapa histórica se desarrolla de acuerdo con un paradigma o modelo. El pensador francés divide la historia de la humanidad en tres epistemes: renacentista, clásica, moderna. Cada una representa una ruptura con la mentalidad anterior. Nuestra época se caracteriza –entre otras cosas- por la medicalización del comportamiento humano. La medicina no cura, sino que vigila, clasifica y castiga. Al igual que el maestro o el policía, el médico ejerce una estrecha vigilancia sobre el individuo, reprimiendo cualquier conducta que se desvíe de la norma. Los manicomios no son centros de salud mental, sino espacios de reclusión con diferentes tipos de castigo: electrochoque, camisas de fuerza, internamiento indefinido, un arsenal farmacológico que colapsa la mente y el cuerpo. Michel Foucault llama «bipolítica» a la alianza entre la medicina y el poder: «El control de la sociedad sobre los individuos no solo se efectúa mediante la conciencia, sino también en el cuerpo y con el cuerpo. El cuerpo es una entidad biopolítica, la medicina es una estrategia política». La sobremedicación y la psiquiatriazación del comportamiento son mecanismos para desactivar cualquier forma de resistencia o rebeldía.

¿Es cierto que la psiquiatría no busca curar, sino apartar, segregar, excluir, y que la medicina se ha aliado con el poder político para controlarnos y narcotizarnos, anulando nuestro espíritu crítico mediante la sobremedicación? Casi da vergüenza responder a esta pregunta, pues no parece una tesis filosófica, sino una hipótesis extravagante gestada en un blog sobre conspiraciones y tramas ocultas. Las enfermedades mentales son reales y, gracias a los psicofármacos, el pronóstico de patologías como la esquizofrenia y la psicosis maníaco-depresiva ha mejorado sensiblemente. En cuanto a la alianza entre los médicos y el poder político, quizás hubo algo de eso en la Alemania nazi, pero actualmente nadie puede tomarse esta acusación en serio. No parece menos insensato afirmar que la cárcel, la escuela y los hospitales desempeñan una función similar, «normalizando» a los ciudadanos mediante la coacción. Es un argumento con la misma consistencia que la teoría de que la covid-19 es un invento de Bill Gates para dominar el mundo. Tampoco creo que se haya declarado la guerra a la mujer histérica, el niño masturbador y el adulto perverso. Salvo en el caso de la última figura, los prejuicios se diluyeron hace mucho tiempo. Es cierto que pervive el machismo, pero las mujeres cada vez gozan de más influencia, desempeñando las más altas responsabilidades en la política, la economía, la ciencia, el derecho, la medicina, la educación, el periodismo y las actividades creativas, como la literatura, el arte o el cine. En cuanto al adulto perverso, puede consumar todas sus fantasías, excepto cuando atentan contra los derechos de los demás, especialmente si son menores. Si queremos encontrar sistemas políticos que ejercen una coacción que no discrimina entre público y privado, el cuerpo y la mente tendremos que hacerlo en regímenes enemistados con la democracia occidental, como la Corea del Norte de Kim Jong-un, donde se han prohibido los comentarios sarcásticos sobre el gobierno, el alcohol los días de diario, las decadentes películas extranjeras, los jeans, la publicidad comercial (no la ideológica, que salpica muros, carteles y escaparates), internet, los piercings.

En Occidente, el ser humano ya no es un animal confesante, sino un animal autocomplaciente. Se ha perdido la costumbre de hacer examen de conciencia. La búsqueda del placer inmediato ha inhibido los escrúpulos. El sentido de culpabilidad, necesario para superar los errores, se ha esfumado, pues se estima que conspira contra la libertad. Se olvida que no experimentar remordimientos no constituye una victoria moral, sino un retroceso hacia la irresponsabilidad infantil, donde el otro solo es un estorbo. Para Foucault, las normas de la sociedad burguesa nacen de un error: creer que la verdad existe. La verdad es una invención, no un valor objetivo e independiente, y siempre está al servicio del poder dominante. El filósofo francés pasa por alto una objeción elemental. Si no hay verdad, si solo se suceden las interpretaciones y las expresiones de poder, ¿cómo demostrar la validez de cualquier argumento? Foucault habla como un profeta, siguiendo la estela de Nietzsche, no como un pensador o un científico.

Es indiscutible que los locos siguen sufriendo un injusto estigma social, pero describir sus delirios como una visión alternativa constituye una frivolidad. Solo el que conoce la enfermedad mental por los libros puede atreverse a sostener algo así. Los delirios no son interpretaciones, sino distorsiones de la realidad que desarticulan al individuo, colapsando su libertad y destruyendo su proyecto vital. Para Foucault, el cuerdo es el verdadero alienado, pues ha interiorizado la represión imperante. Afortunadamente han surgido disidentes, mentes de gran clarividencia, como las de Sade, Nietzsche y Artaud. Sus transgresiones son gestos de rebeldía. ¿Se refiere Foucault al gabinete de Sade, donde los cuerpos son humillados, degradados y martirizados? Cagar en la boca de una doncella, una de las grandes pasiones del divino marqués, ¿constituye un gesto liberador? Foucault responsabiliza a la burguesía de todos los males y presume que solo hay un camino para instaurar una sociedad nueva: «la supresión radical del aparato judicial, de todo lo que pueda reintroducir el aparato penal». Hay que erradicar los tribunales y los procesos judiciales. Foucault no explica cómo se protegería entonces la vida, la propiedad o la libertad. ¿Cree que un cambio político puede extirpar definitivamente los impulsos antisociales? ¿Piensa en el advenimiento de un paraíso donde no habrá crímenes, robos, violaciones ni abusos, porque imperarán nuevos valores? No hace falta ser una autoridad en política o historia para señalar que Foucault habla como un visionario o un adolescente.

Cuando enfermó de SIDA, el filósofo francés ingresó discretamente en el Hospital de la Pitié-Salpêtrière, que había sido un psiquiátrico. Allí, lejos de «normalizarlo» mediante la coacción, le atendieron con respeto y humanidad. Como señala Roger Scruton en Pensadores de la nueva izquierda, le asaltó la realidad y «maduró». El embaucador, el mago que seducía con las palabras, fue desenmascarado por la enfermedad, que le obligó a reconocer que pese a sus imperfecciones, «la única cosa que tenemos precisamente es la normalidad», tal como señala Scruton. El médico, el juez, el maestro, no son nuestros verdugos, sino los que nos cuidan, nos protegen y nos enseñan.