“Estoy solo y no hay nadie en el espejo.” — El pozo

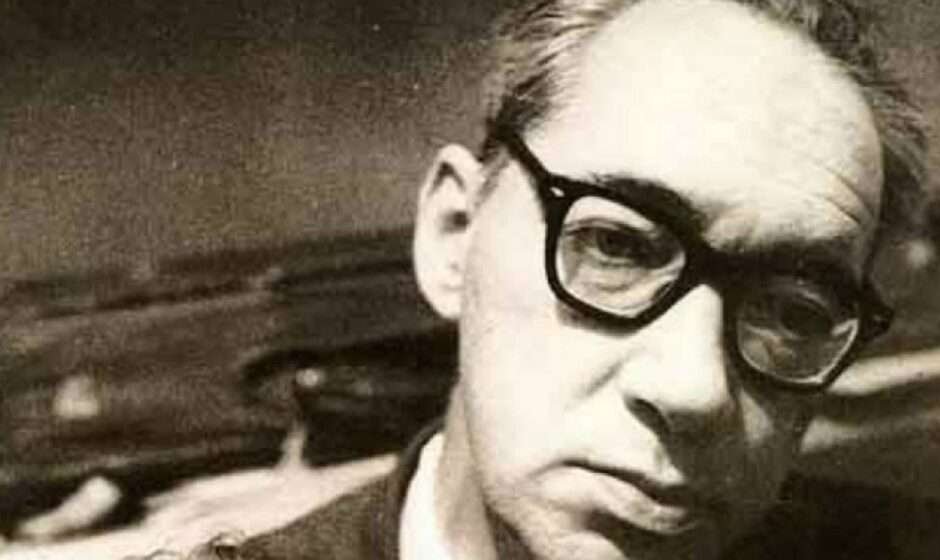

Murió en Madrid, el 30 de mayo de 1994, en una cama que ya no pedía palabras. Tenía 84 años, pero parecía haber vivido siglos. Su cuerpo, vencido por el tabaco, el alcohol y la melancolía, se apagó como sus personajes: sin ruido, sin redención, sin final feliz. Onetti no murió: se retiró del mundo que nunca lo entendió del todo. Como sus protagonistas, eligió el exilio interior antes que la reconciliación. Su muerte fue apenas un gesto más de su estilo: discreto, lúcido, inevitable.

Vivía recluido, fumando en cama, leyendo a los clásicos, escribiendo poco. No daba entrevistas. No asistía a eventos. No necesitaba el mundo: ya lo había inventado. Su esposa, Dorothea Muhr, fue su refugio. Su voz grave y pausada se convirtió en leyenda. En su departamento madrileño, rodeado de libros y ceniceros, Onetti se convirtió en atmósfera. En estilo. En resistencia.

Había nacido en Montevideo el 1 de julio de 1909, en una casa donde la infancia fue breve pero feliz. Su padre, Carlos Onetti, era funcionario de aduanas; su madre, Honoria Borges, descendía de una familia aristocrática brasileña. El apellido original de la familia era O’Nety, de origen irlandés o escocés, pero fue italianizado por su abuelo. Onetti creció entre silencios, libros y una sensación temprana de que la vida no era suficiente. Tuvo dos hermanos: Raúl, mayor, y Raquel, menor. De su niñez dijo alguna vez: “Fue feliz, pero no me alcanzó”.

Desde joven se sintió ajeno al mundo. Abandonó los estudios sin culpa ni drama. Trabajó como portero, mozo, vendedor de entradas en el Estadio Centenario, vigilante de tolva, censista a caballo. Vendía máquinas de sumar, escribía notas sobre cine en revistas barriales, colaboraba en publicaciones como La Tijera y Crítica. No buscaba prestigio: buscaba sobrevivir sin traicionarse.

En 1930, con apenas 21 años, se casó con su prima María Amalia Onetti y se trasladó a Buenos Aires. Allí nació su primer hijo, Jorge. El matrimonio duró poco. Onetti volvió a Montevideo y se casó con la hermana de su exesposa, María Julia. Su vida sentimental fue tan errática como sus personajes: intensa, contradictoria, marcada por el desencanto. Tuvo cuatro matrimonios, dos hijos, y una relación profunda con la poeta Idea Vilariño, que dejó huellas en ambos.

A los 24 años escribió la primera versión de El pozo, que se perdió. La segunda, publicada en 1939, fue el inicio de una obra que cambiaría la literatura latinoamericana. Desde entonces, Onetti no dejó de escribir, aunque nunca lo hizo por obligación. “Escribo cuando no puedo evitarlo”, decía. Su vocación no era una carrera: era una condena lúcida.

Pero fue con La vida breve (1950) que alcanzó su madurez literaria y fundó Santa María, una ciudad ficticia que se convirtió en el escenario de sus obras más importantes. Santa María no era un lugar: era un estado del alma. Allí transcurren El astillero (1961), Juntacadáveres (1964), Los adioses (1954), Dejemos hablar al viento (1979). Allí viven sus hombres rotos, sus mujeres que esperan, sus burócratas que se hunden en papeles sin sentido.

“Todos sabiendo que nuestra manera de vivir es una farsa, capaces de admitirlo, pero no haciéndolo porque cada uno necesita, además, proteger una farsa personal.” — El astillero

Onetti escribió más de veinte libros. Su estilo es introspectivo, sombrío, con personajes que fracasan sin hacer ruido. No escribía para consolar: escribía para mostrar que la vida, a veces, es un largo suicidio.

“La literatura es mentir bien la verdad.” — La vida breve

Sus protagonistas no buscan justicia ni amor: buscan una forma de no sentir. El fracaso no es un accidente, es una atmósfera. Y la esperanza, una enfermedad que conviene evitar.

“El cansancio me trae pensamientos sin esperanza.” — El pozo

En 1974, durante la dictadura uruguaya, Onetti fue detenido por participar como jurado en un concurso literario del semanario Marcha. El cuento ganador, El guardaespaldas de Nelson Marra, fue considerado subversivo por el régimen. Onetti, junto a otros jurados como Mercedes Rein y Carlos Quijano, fue encarcelado en un hospital psiquiátrico. No había escrito el cuento. Ni siquiera lo había votado. Pero el poder no necesita razones. Solo excusas.

Ese episodio lo empujó al exilio. Se instaló en Madrid, donde vivió hasta su muerte. Nunca volvió a Uruguay. Nunca perdonó. “La libertad es un aire habitual, sin perfumes exóticos, que se respira junto con el oxígeno sin pensarlo, pero conscientes de que existe.”

En 1980 recibió el Premio Miguel de Cervantes, el más alto galardón de las letras en español. Lo aceptó con desgano. No creía en los homenajes. Creía en la literatura como un acto de resistencia íntima. “El escritor no desempeña ninguna tarea de importancia social”, dijo alguna vez. Y lo cumplió: escribió para sí, para sus personajes, para los que no encajan.

Sus libros no se leen: se habitan. Son habitaciones oscuras donde el lector se sienta a esperar que algo cambie, sabiendo que no lo hará. Y sin embargo, hay belleza. En la derrota, en la espera, en el gesto inútil de seguir escribiendo.

Juan Carlos Onetti no fue un escritor de multitudes. Fue un escritor de fieles. De los que entienden que la literatura no es consuelo, sino espejo. Y que a veces, el único acto de libertad es imaginar otra vida, aunque sea para no vivirla.

“Y la vida es uno mismo, y uno mismo son los otros.” — Los adioses

Y si alguna vez, en medio del ruido, sentimos que no pertenecemos, que somos como ese personaje que se inventa una ciudad para no morir en la suya, recordemos que Onetti ya lo había escrito. Que él también se sintió así. Que en su literatura hay un refugio para los que no encajan, para los que buscan belleza en lo roto, para los que escriben para no desaparecer.

Onetti no murió. Se quedó en sus libros, esperando junto a sus personajes. En cada lector que se detiene. En cada frase que duele y salva. En cada ciudad inventada para no morir en la propia.

Y como escribió en La vida breve, cuando el mundo ya no ofrece respuestas y la ficción es el único refugio: “Sólo la ficción ha existido.”

Onetti eligió vivir en ella. Y nosotros, al leerlo, elegimos seguir habitándola.