Claudio Ferrufino-Coqueugniot

Han sido horas extrañas. En el cumpleaños de mis padres. Ante el anuncio de nieve salí temprano a trabajar, a las diez de la noche. El warehouse estaba vacío, como abandonado. Susurran que la manager está muriendo de la peste. La vi mal el otro día, enjuta, de metro y medio, o menos, estoica todavía a sus ochenta y dos años. Ha narrado su vida, me ha contado que comían en el Colorado rural lo que viniera a la mesa: ardillas, mapaches, patos cabeza verde. Todas carnes que imagino tienen textura de cuero. La familia salía en las mañanas a recoger despojos de animales muertos en la carretera, aniquilados por la ceguera de los choferes de tráiler que solo ansían llegar al próximo motel para llenarse de bourbon. Desde grandes venados cornudos hasta cascabeles de una vara y gorda circunferencia. Así crecieron, igual a los tramperos del cine cubiertos de pieles y haciendo fuego para dorar los trozos. Los bosques de Colorado son interminables, crecen como paridos por la llanura y se elevan entre roca y hielo. Quien sobrevive allí, no muere ya. Y Gwen, mi jefa, que con ocho décadas ordena como un diminuto führer, lo hizo; hoy parece que encontró un rival al que no le importa el antecedente. Ojalá que no.

En la noche los vagabundos no duermen. Atraviesan calles y condados en marcha sin pausa. A pie, en bicicleta, con carros de supermercado cargando lo que creen ha de servir de entre desechos ajenos. En la mañana se ubican en algún banco y cierran los ojos. No es que de día la policía no los echa, pero menos que en la noche. Se refugian en las paredes de las bibliotecas públicas hasta que son descubiertos. Es un perfecto lugar porque hay conexiones externas para cargar los teléfonos, aparato imprescindible, vital como el pan, para los míseros. Ahora que ha llegado el frío da pena verlos. Uno, grandulón que tendrá cuarenta, se echa con bolsa de dormir en la calle Girard y deja su pequeña radio encendida al lado de la oreja para escuchar los violines del country. Paso por allí, nos miramos. La oscuridad cobija tanta vida como la luz; los tintes son más oscuros.

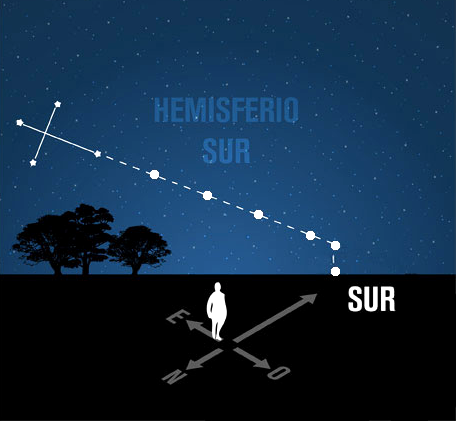

En este cielo del norte he visto eclipses, cometas como raya marcada en amaneceres de Aurora. Pero nada como la Cruz del Sur. Estaba disponible en el patio de casa, al borde de la torrentera Cantarrana, bajando la mazamorra de marrón casi ébano, triturando eucaliptos. La he visto en el tren de Uyuni, en La Quiaca y Rosario de la Frontera. Hasta en la iluminada Córdoba o en Constitución. No tengo idea cómo la llamarían los nativos que desconocían la cruz. No faltará imbécil que cree algún neologismo con barniz de antiguo para afirmar estupideces. Cruz del Sur que estás en Macha, en Pazña y Siete Suyos. No te esconden ni Sajama ni Chorolque, magníficos que son pero breves ante ti. Vuelas por sobre Sacaca y Caripuyo donde los pobladores orean tejidos innombrables por hermosos al aire gélido. Verte desde la falda del Tata Sabaya, al borde del menor mar de sal, supongo que equipara el paraíso; o el pecado, que es mejor.

¿Por qué este escrito? Estaba recostado, evitando el dos bajo cero exterior, cuando caí en el sopor de la siesta. Olí molle, me vi subido en el molle hembra del lado derecho de casa, trepando por los adobes deslavados, a las cuatro de la mañana. Solo a esa hora, mirando al oeste, se podía observar el cometa Kohoutek que apareció el 73 y no volverá hasta setenta y cinco mil años después. No puedo esperarlo. Entonces pensé en la Cruz del Sur. A la que iba hacia la familia argentina en infinidad de ocasiones, o de la que me alejaba en retorno a Cochabamba luego de la faena contrabandista que me entretuvo un tiempo en Villazón. A veces retornaba por Uyuni, otras por Tupiza, y otras por Cotagaita hasta Cuchu Ingenio y luego la macabra Potosí. A veces estaba enfrente; otras doraba mi espalda. Luego emigré.

Subí tan al norte en Europa como Amiens, en la Picardía francesa. Hablo de mucho ayer. O hasta la Ville de La Baie en Québec, a orillas del profundo río Ha! Ha! Cabezas de alce y madera. Islas que aparecen en la mañana y engulle la marea horas después. Ya hablaré de eso. Peroré treinta años atrás. Pero hay que reciclarse, ejercitar el músculo de la memoria, recordar el humo aromático del mesquite o las benignas caderas de Milana Seménova en las aguas del Ilmen. Todo. Y todo junto, aliñando una mochila que no permitirá el barquero cuando tengamos que viajar desnudos, lívidos.

Me escribe otra vez Chellis Glendinning y hablamos de revolución y confort; me escribe Anna Volskaya que espera ver a las tropas rusas muy pronto en las calles de Sumy. Escucho gotear la pila del lavamanos que no solucionaron los plomeros. Puse una taza debajo y de cuando en cuando me la bebo. Quise música, algo de Schumann y oboe, y decidí que no. No abrí las cortinas, viernes de penumbra. Me alimento con dos recipientes de yogurt y baste por hoy. Unas nueces, más tarde, y al trabajo animal. Cuando no trabaje ya, cuando marzo venga con sus idus, me habré ido o estaré en las maletas camino al sur. Sé de la amenaza del cisticerco y la peor de los políticos de izquierda allí, pero he navegado en lodo y nada que no arregle un golpe de remo con madera de chonta.

Exprimo limón para los humores.

El correo trae un disco compacto, música pues. Ancianas danzas de Hungría. Recuerdo, entonces, para ti Daniela Billus, que en mi novela de la viva ciudad muerta eres Eszter. Derivo como palito de árbol en acequia. Y pienso en ti, en la Belgrado que no fue, con sexo de rojos pétalos.

De las estrellas a las mujeres, de Vila Vila a Budapest. Es literatura, me digo, y todo vale. Vale tudo, canta Sandra Sá.