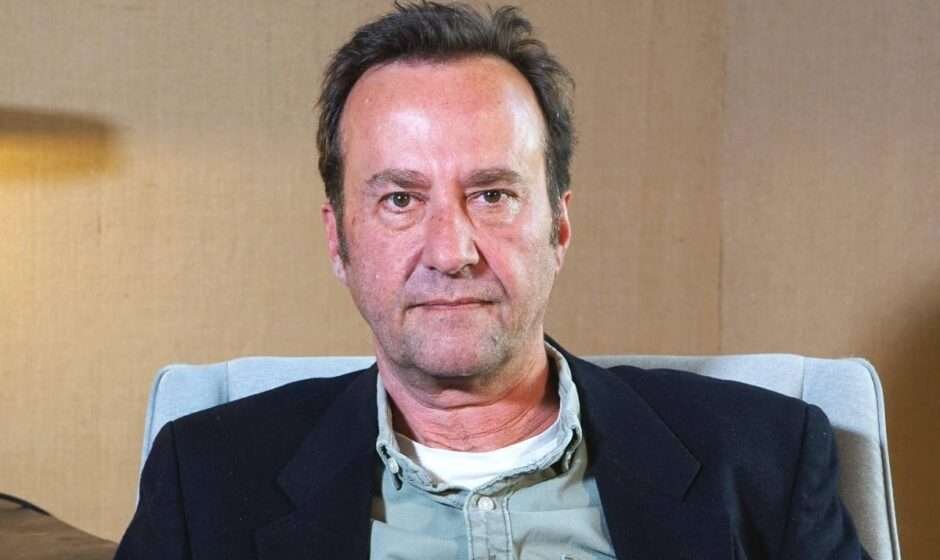

Fidel Moreno

Han pasado 15 años desde la publicación de Tiempo de vida, el libro que consagró a Marcos Giralt Torrente (Madrid, 1968) como uno de los grandes escritores del siglo XXI. Su debut fue en 1995 con el libro de relatos Entiéndame y en el 99 ganó el premio Herralde con París, pero su gran contribución a la literatura llegaría en este siglo y no en el terreno de la ficción ―aunque novelas como Los seres felices (2005) y muchos de sus cuentos tengan un gran valor―, sino en el campo de la memoria, con una primera y deslumbrante aproximación a la figura del padre en Tiempo de vida, y, ahora, en Los ilusionistas, con la historia de su familia materna. Entre medias, no ha dejado de lado esta indagación autobiográfica, con piezas de menor extensión, pero igualmente inolvidables ―compiladas en Algún día seré recuerdo (2023)―, como «El perdón», sobre su tío materno, Gonzalo Torrente Malvido, «Una mujer admirable», sobre su tía paterna, o «Pintar rehaciendo», el texto que preparó para la exposición antológica de su padre, Juan Giralt, en el Museo Reina Sofía.

Es en estos dos libros, Tiempo de vida y Los ilusionistas, en los que alcanza su maestría abordando el género de las memorias con una nueva sensibilidad, desde la que redefine la intimidad en las relaciones familiares contemporáneas. Lo hace, claro está, a través de una seductora voz narrativa que se enfrenta al pasado, un yo que con naturalidad aceptamos biográfico, pero cuya construcción es el mayor logro literario del escritor. Ya se sabe que la naturalidad es un efecto retórico y que la realidad necesita ser contada con gran pericia para que el lector la tome por real.

Sirvan como ejemplo las primeras páginas de Tiempo de vida, compuestas por los intentos de encontrar un principio convincente que Giralt Torrente confronta con comienzos de otros libros sobre padres y madres reales. Una manera muy inteligente de empezar sin empezar, renunciando al encantamiento del érase una vez para renovar el pacto con el lector desde una verdad por descubrir, señalando lo difícil que es representar la realidad sin traicionarla. Esta voz narrativa que se hace creíble sin ocultar su inseguridad y que se resiste a convertir la vida en literatura acaba felizmente convirtiendo la literatura en vida, haciendo del duelo por el padre muerto una memoria viva, llena de claroscuros, a igual distancia de la elegía y del ajuste de cuentas, y en la que la escritura cumple con su función liberadora ―otros dirán terapéutica― al objetivar una experiencia traumática y transformar el veneno en medicina.

Con un estilo sobrio, de frases muy trabajadas, en el que salta de la anécdota a la reflexión abstracta sin exabruptos, con ecuanimidad pero sin dejar de respirar por la herida, y con una admirable destreza para describir los enredos emocionales sin caer en el énfasis melodramático, Tiempo de vida podía emparentarse con otros libros de duelo como El año del pensamiento mágico de Joan Didion, o con la escritura de los mejores libros de Annie Ernaux, aquellos en los que la reflexión metaliteraria está más contenida y no menoscaba con sus abstracciones el relato principal.

Lo más interesante del género memorialístico es ese juego de puntos de vista que se establece entre el yo de hoy y el yo de entonces, la distancia emocional que se adopta con los acontecimientos narrados, en un ir y venir desde la inocente mirada del niño o del joven a la experimentada visión del adulto que recuerda. Tiempo de vida puede ser leído, en ese sentido, como una novela de formación, en la que asistimos al desarrollo de la persona y del escritor a la sombra y a la luz de un padre, ausente durante años y recuperado poco antes de morir.

Herencia y destino

También Los ilusionistas puede ser entendido por la huella que deja en el escritor una familia marcada por «cierta incapacidad para pactar con la realidad y plegarse a sus dictados», por cómo Marcos Giralt crece apartándose de esa sombra alargada, aferrándose a la realidad y descreyendo de las ensoñaciones y los mitos heredados. La voz narrativa, interrogándose por aquello que nos hace ser como somos, se remonta en busca de respuesta hasta sus abuelos, Gonzalo Torrente Ballester y Josefina Malvido, para seguir con la historia de sus tíos y terminar hablando de su madre. Si en el primer capítulo se centra en el intercambio epistolar de sus abuelos ―parafraseando las cartas para evitar tener que pedir permiso a la otra rama familiar, la de los otros siete hijos que Torrente Ballester tuvo con su segunda esposa―, en el segundo cuenta ya su infancia en medio de una familia singular como pocas, para, a continuación, resumir la «vida literaria» de su tío, Gonzalo Torrente Malvido, quien fue para el autor, en ausencia de su padre, el referente más querido: «Durante la larga época en que mi padre no tuvo una presencia asidua en mi vida, yo buscaba padres postizos con quienes aprender a ser un hombre», dirá al comienzo de ese tercer capítulo.

Muchos años esperé que Marcos Giralt se ocupara por extenso de su tío, cuya biografía reúne todos los ingredientes para una gran novela de aventuras. No ha sido así, y el capítulo que le dedica no decepciona en absoluto, aunque falta algún episodio que a mí me parece fundamental, como el mal trago que pasaron en el Puerto de Santa María cuando se encontraron los dos con Camarón. Es verdad que esa anécdota se cuenta ya en el relato «El perdón», antes citado ―y la historia de Gonzalo Torrente Malvido la está escribiendo J. Benito Fernández, quien sin duda hará una buena biografía―, pero, al ser uno de los grandes desengaños del joven Marcos con el ilusionista de su querido tío, me resulta inevitable echarlo en falta.

A diferencia de Tiempo de vida, que se concentra en la relación con el padre, en Los ilusionistas Marcos Giralt tiene que dar cabida a seis personajes, y sin agravios comparativos en el trato a cada uno de ellos. El peligro de sucumbir a la dispersión o a un interés desigual en el desarrollo de la trama es burlado con una maestría sorprendente, jugando con infinidad de recursos y asumiendo numerosos registros, desde cartas a textos recuperados, pasando por historias de libros ajenos y recuerdos propios y prestados. El resultado de esta autopsia familiar no tiene puntos flacos, y personajes en principio más secundarios relumbran en el conjunto. Así, en el retrato de su tía M., con una vida menos aventurera que sus hermanos, recurre a comentar sus lecturas, su ropa, sus hábitos cotidianos, el piso que antes fue el de sus abuelos y en el que vive con su marido, los objetos que en cada estancia reflejan el carácter sobrio de sus moradores.

En cada capítulo usa una estrategia narrativa distinta, aunque predomine una estructura circular trufada de reflexiones, en cada episodio procede a conveniencia, sosteniendo en el pulso la tensión y el interés del lector, que se ve arrastrado por las ilusiones y desilusiones de esa familia tan peculiar, llevado en volandas por una prosa que combina sin desmayo frases cortas y largas subordinadas, con una prosa a ratos sensorial y atenta a los detalles, a ratos de una fina elaboración abstracta. Y todo ello, ahí el mérito, sin que se note, sin que cruja el suelo en el avance.

Además de por esta destreza narrativa, la construcción no se cae porque el pilar sobre el que descansa la evocación de estos familiares tan particulares es el propio narrador, que acaba, por esta inteligencia y elegancia expresiva, y no menos por su sinceridad y su ecuanimidad al hablar de los conflictos familiares, alzándose como el gran personaje de la obra. Mientras cuenta la historia de los otros, vamos descubriendo que es él el que experimenta la transformación necesaria en todo gran relato, que es en él en el que se cumple el destino familiar de ser escritor y de estar suficientemente anclado en la realidad. También es él mismo quien, después de mostrar el desencaje de los suyos con el mundo, descubre que no tiene sentido ni autoridad para juzgar las vidas pasadas.

Porque más allá del propósito explícito de poner orden en su memoria familiar ―entendida esta como la trama que nos conforma, que nos hace ser, con muchos cabos sueltos e influencias externas, lo que somos―, la reflexión que acompaña versa sobre la realidad y su vínculo con los mitos, las creencias, las ensoñaciones y los recuerdos que la falsean. Y la realidad, a diferencia de la invención, no se amolda fácilmente al esquema cerrado de la peripecia ni a la concluyente moraleja.

Una nueva sensibilidad

Al tratarse de la familia de Gonzalo Torrente Ballester ―una familia que ahora sabemos, a su modo, tan literaria y fascinante como la de los Panero o los Ferlosio― muchos pensarán que el mayor logro es el de contar su historia. Sin desmerecer el hecho de poner en el imaginario colectivo una familia que explique, del derecho y del revés, la época en la que vivieron, para mí, el gran valor, tanto de Tiempo de vida como de Los ilusionistas, lo que hace que su importancia transcienda su condición literaria, es, como he dicho ya, la de alumbrar una nueva sensibilidad, redefiniendo la intimidad de las relaciones familiares contemporáneas. Cuando el lector llega al emocionante capítulo final en el que el narrador habla de la madre, se ha visto ya expuesto a un amplio muestrario de maneras en las que un hombre trata con su abuelo, con la ausencia de su abuela, con sus tíos, con sus padres y con alguno de sus primos, y también con su hijo. La sentimentalidad ―o la estructura del sentimiento, como la llama Raymond Williams― evoluciona al compás de los tiempos, y es en libros como estos donde emerge en toda su profundidad. Novelas, canciones, películas, programas televisivos, habrá que reflejen la corriente sentimental dominante, el espíritu mainstream de la época, pero es en libros como este donde se muestra en toda su riqueza y refinamiento la civilización que hemos llegado a conquistar. A pesar del carácter único de esta estirpe, mientras leemos Los ilusionistas hacemos nuestra su historia, sufrimos sus penas y alegrías como si fueran propias, refinándonos en la catarsis, haciéndonos mejores o, al menos, más conscientes de los complejos vínculos que nos atan a los demás.

¿Qué más podemos pedirle a un libro? Como en el caso de Tiempo de vida, bien habría merecido el Premio Nacional de Narrativa. Porque no cabe hablar aquí de autoficción, incluso cuesta hablar de autobiografía, tanto se distingue Los ilusionistas de la banalidad confesional y narcisista que abunda amparándose en esas etiquetas. Hay que hablar de gran literatura, de una literatura viva que nos permite entender aquello que somos y el mundo que habitamos, dejando, cómo no, espacio también para el misterio. Porque la pregunta de «¿por qué somos como somos?» no tendrá nunca una respuesta definitiva, ni siquiera en las familias más literarias.

Fidel Moreno es escritor y periodista. Fue coordinador de El Estado Mental y actualmente es director de la revista Cáñamo. Su último libro publicado es la novela Mejor que muerto (Random House, 2025).