Jorge Larrea Mendieta

Las celebraciones de Todos Santos y Halloween constituyen dos expresiones culturales profundamente arraigadas en la historia de la humanidad, ambas vinculadas a una de las experiencias más universales y enigmáticas: la muerte. Aunque nacen de contextos históricos, religiosos y geográficos distintos —una desde la espiritualidad cristiana y el sincretismo indígena, la otra desde el paganismo celta y su posterior transformación en la cultura anglosajona—, ambas festividades comparten un mismo impulso: el deseo de recordar, honrar y dialogar con los muertos.

Estas conmemoraciones no solo reflejan la manera en que distintas civilizaciones han concebido el tránsito entre la vida y la muerte, sino que también revelan cómo los rituales se adaptan, resisten y se transforman en contextos de cambio social, migración, globalización y modernidad. A lo largo de los siglos, tanto Halloween como Todos Santos han evolucionado, expandiéndose más allá de sus territorios de origen y adoptando nuevas formas de expresión que van desde lo íntimo y espiritual hasta lo colectivo y espectacular.

Hoy, estas festividades conviven en múltiples países y culturas, generando una rica diversidad de prácticas que abarcan desde la oración silenciosa en un cementerio hasta los desfiles multitudinarios, desde los altares familiares hasta las casas del terror, desde la fe hasta el miedo. Esta coexistencia no implica una contradicción, sino una muestra de cómo las sociedades contemporáneas integran lo ancestral con lo moderno, lo sagrado con lo lúdico, lo local con lo global.

En este ensayo se exploran los orígenes, transformaciones y expansiones de ambas festividades, así como sus significados simbólicos, sus expresiones contemporáneas y su impacto en distintas regiones del mundo. A través de este recorrido, se busca comprender no solo las diferencias entre Halloween y Todos Santos, sino también los puntos de encuentro que las convierten en manifestaciones complementarias de una misma necesidad humana: dar sentido a la muerte y mantener viva la memoria de los que ya no están.

Origen celta y cristianización de Halloween

El origen de Halloween se remonta al antiguo festival celta de Samhain, una celebración que tenía lugar hace más de 3.000 años en las regiones que hoy conocemos como Irlanda, Escocia y Gales. Para los pueblos celtas, Samhain marcaba el final del verano y el inicio del invierno, una estación asociada con la oscuridad, el frío y la muerte. Era considerado un momento liminal, en el que los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desdibujaban. Se creía que durante la noche del 31 de octubre, los espíritus de los difuntos regresaban a visitar a los vivos, y que también podían cruzar entidades malignas o errantes.

Para protegerse de estos espíritus, los celtas encendían grandes hogueras en las colinas, realizaban rituales de purificación y se disfrazaban con pieles de animales o máscaras grotescas, con el fin de confundir o ahuyentar a los visitantes del más allá. También ofrecían alimentos y bebidas como ofrendas, tanto para apaciguar a los muertos como para agradecer a los dioses por la cosecha. Samhain no era solo una celebración agrícola, sino también espiritual, cargada de simbolismo sobre el ciclo de la vida y la muerte.

Con la expansión del cristianismo en Europa, especialmente entre los siglos IV y VIII, muchas festividades paganas fueron reinterpretadas o absorbidas por la Iglesia. En el caso de Samhain, el Papa Gregorio III (731–741) consagró una capilla en la Basílica de San Pedro en honor a todos los santos, estableciendo el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos (All Saints’ Day). Más tarde, el papa Gregorio IV extendió esta celebración a toda la cristiandad en el año 837. El 2 de noviembre fue designado como el Día de los Fieles Difuntos, dedicado a rezar por las almas que aún no han alcanzado la santidad.

La noche anterior al Día de Todos los Santos comenzó a conocerse como All Hallows’ Eve (la víspera de todos los santos), que con el paso del tiempo y la evolución lingüística se transformó en Halloween. Aunque la Iglesia buscaba cristianizar las prácticas paganas, muchos elementos de Samhain sobrevivieron en la cultura popular, especialmente en las regiones celtas, donde las tradiciones de disfraces, ofrendas y narraciones sobre espíritus persistieron durante siglos.

Este proceso de cristianización no fue inmediato ni uniforme. En muchas comunidades rurales, las prácticas ancestrales continuaron coexistiendo con los ritos cristianos, generando un sincretismo que dio lugar a nuevas formas de celebración. Halloween, tal como la conocemos hoy, es el resultado de esta fusión entre el mundo espiritual celta y la liturgia cristiana, una mezcla que ha seguido transformándose a lo largo de los siglos y que hoy se expresa en formas tan diversas como las misas por los difuntos, los disfraces, las calabazas talladas y las casas embrujadas.

Halloween en América y su expansión global

La consolidación de Halloween como una festividad popular en América se dio principalmente en Estados Unidos durante el siglo XIX, cuando miles de inmigrantes irlandeses llegaron al país huyendo de la Gran Hambruna (1845–1852). Estos grupos trajeron consigo las tradiciones de Samhain y All Hallows’ Eve, que poco a poco se fusionaron con costumbres locales y adquirieron un carácter más secular. A medida que la sociedad estadounidense se urbanizaba y se diversificaba, Halloween comenzó a transformarse en una celebración comunitaria, especialmente entre niños y jóvenes.

Durante el siglo XX, Halloween se convirtió en una de las festividades más participativas del calendario estadounidense. En los años 1920 y 1930, se promovieron fiestas en escuelas y vecindarios para fomentar la cohesión social. En los años 1950, el “truco o trato” (trick-or-treat) se popularizó como actividad infantil, y las empresas comenzaron a comercializar disfraces, dulces y decoraciones temáticas. El cine y la televisión jugaron un papel clave en esta expansión: películas como Halloween (1978), Hocus Pocus (1993) y The Nightmare Before Christmas (1993) consolidaron el imaginario visual de la festividad.

Ciudades como Salem, Massachusetts —famosa por los juicios de brujas de 1692— se convirtieron en destinos turísticos durante octubre, ofreciendo recorridos históricos, ferias temáticas y espectáculos nocturnos. Nueva York, por su parte, alberga uno de los desfiles de Halloween más grandes del mundo en el barrio de Greenwich Village, con miles de participantes disfrazados y carrozas artísticas que recorren las calles cada 31 de octubre.

La expansión global de Halloween se aceleró en las últimas décadas gracias a la globalización cultural, el comercio internacional y la influencia de los medios digitales. Actualmente, Halloween se celebra en más de 40 países, aunque con variaciones significativas en estilo, intensidad y significado. En Canadá y Reino Unido, la festividad mantiene un perfil similar al estadounidense, con decoraciones en casas, fiestas escolares y actividades comunitarias.

En Japón, Halloween ha adquirido un carácter urbano y visual, especialmente en Tokio. El barrio de Shibuya se transforma en un epicentro de cosplay masivo, donde miles de jóvenes se reúnen disfrazados para celebrar en las calles. Aunque no se practica el “truco o trato” de forma tradicional, el evento se ha convertido en una expresión de creatividad, moda y cultura pop. Las tiendas, cafés y centros comerciales decoran sus espacios con motivos de Halloween, y se organizan concursos de disfraces, sesiones fotográficas y espectáculos temáticos.

En Corea del Sur, Halloween se celebra principalmente en zonas urbanas como Seúl, donde bares, discotecas y centros culturales organizan eventos temáticos. En Brasil y Colombia, la festividad ha ganado terreno entre los jóvenes, especialmente en contextos escolares y universitarios. En Bolivia, Halloween se ha integrado como una celebración nocturna entre adolescentes y adultos, con fiestas privadas, concursos de disfraces y actividades comerciales, aunque convive con la tradición de Todos Santos, que conserva un carácter espiritual y familiar.

En España, Halloween ha experimentado un crecimiento notable desde los años 1990. En ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla, se organizan fiestas temáticas, actividades escolares, espectáculos teatrales y eventos en parques de atracciones. Aunque la festividad coincide con la tradicional Castañada en Cataluña y las visitas a los cementerios en el Día de Todos los Santos, Halloween ha logrado insertarse en el calendario cultural como una celebración lúdica y visual.

La expansión global de Halloween no ha sido homogénea ni exenta de controversias. En algunos países, ha generado debates sobre la pérdida de tradiciones locales, la comercialización de la muerte y la influencia cultural anglosajona. Sin embargo, también ha dado lugar a formas híbridas de celebración, donde lo local y lo global se entrelazan. En muchos casos, Halloween se adapta a las costumbres existentes, generando nuevas expresiones culturales que reflejan la creatividad, la identidad y la transformación social.

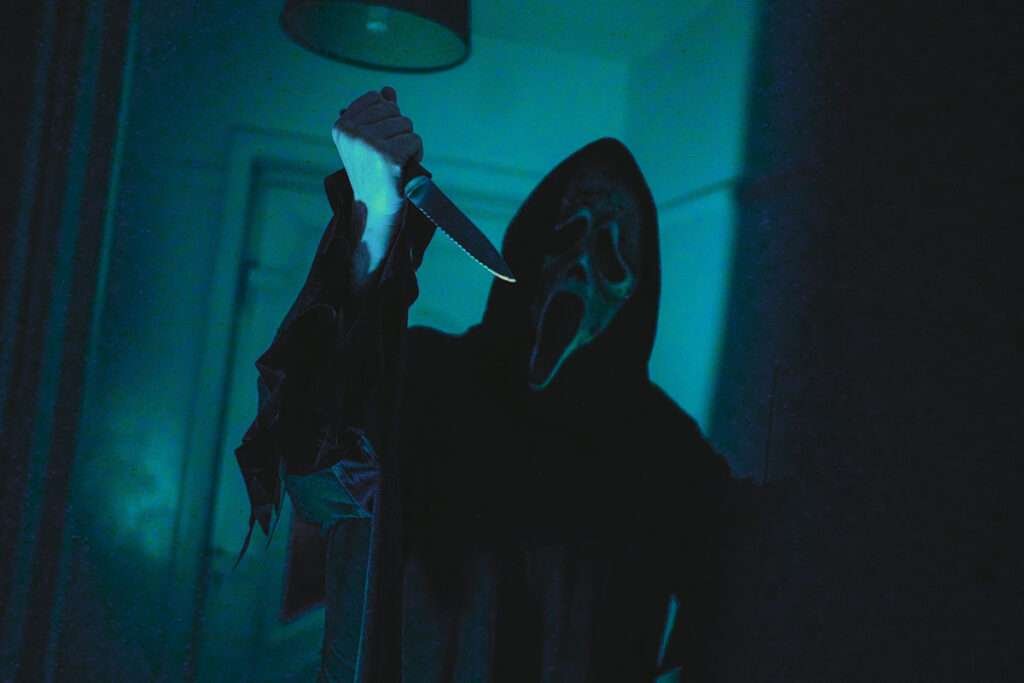

El terror como ritual: casas embrujadas y cultura pop

El componente del terror en Halloween ha sido moldeado y amplificado por la cultura popular contemporánea, convirtiéndose en uno de los pilares más reconocibles de esta festividad. A diferencia de otras celebraciones religiosas o espirituales que buscan consuelo frente a la muerte, Halloween propone una experiencia lúdica y catártica: enfrentar el miedo desde la ficción, la exageración y el juego. Esta transformación del miedo en espectáculo ha sido posible gracias a la influencia del cine, la literatura, los parques temáticos y los medios digitales.

Desde el siglo XX, el cine ha sido uno de los principales vehículos para consolidar el imaginario de Halloween. Películas como Halloween (1978), dirigida por John Carpenter, establecieron el arquetipo del asesino enmascarado y la atmósfera de suspenso suburbano. The Exorcist (1973), basada en la novela de William Peter Blatty, introdujo el terror religioso y la posesión demoníaca como elementos centrales del miedo moderno. Nightmare on Elm Street (1984) y It (2017), adaptada de la novela de Stephen King, exploraron el terror psicológico, los traumas infantiles y los monstruos como metáforas del mal cotidiano. Estas obras no solo entretienen, sino que construyen narrativas que permiten a las audiencias procesar sus temores más profundos.

Las casas embrujadas, los laberintos del terror y las atracciones de horror se han convertido en parte esencial de la experiencia de Halloween en ciudades como Los Ángeles, Orlando, Londres, Ciudad de México y Tokio. Parques temáticos como Universal Studios y Disneyland dedican todo el mes de octubre a transformar sus instalaciones en escenarios de miedo, con actores disfrazados, efectos especiales, música ambiental y recorridos interactivos. Estas experiencias, aunque artificiales, generan reacciones reales: gritos, risas, adrenalina y complicidad colectiva. El miedo se convierte en un ritual compartido, donde el visitante se expone voluntariamente a lo desconocido para sentir, explorar y superar sus límites emocionales.

Los símbolos de Halloween —la calabaza tallada (jack-o’-lantern), el murciélago, la bruja, el esqueleto, el fantasma— representan lo oculto, lo marginal, lo que desafía la norma. Estos íconos provienen de tradiciones medievales, supersticiones populares y reinterpretaciones modernas. La calabaza, por ejemplo, tiene su origen en leyendas irlandesas sobre almas errantes, mientras que la figura de la bruja remite a la persecución de mujeres sabias en la Europa del siglo XVII. El disfraz, en este contexto, no es solo una prenda decorativa: es una herramienta de transformación. Permite jugar con la identidad, explorar lo prohibido, encarnar lo monstruoso o lo fantástico, y reírse del miedo desde una posición segura.

En el siglo XXI, el terror de Halloween ha encontrado nuevos lenguajes en los videojuegos, las redes sociales y las plataformas de streaming. Juegos como Resident Evil, Silent Hill o Phasmophobia permiten vivir el miedo en primera persona. En TikTok e Instagram, los usuarios comparten maquillajes extremos, narraciones de experiencias paranormales y retos virales que giran en torno al miedo. Series como Stranger Things o The Haunting of Hill House han revitalizado el género del horror con narrativas complejas, estética retro y referencias culturales que conectan con distintas generaciones.

El terror en Halloween no es solo entretenimiento: es una forma de ritual moderno. En lugar de rezar o encender velas, se encienden luces estroboscópicas, se activan efectos sonoros y se recorre un pasillo oscuro. El miedo se convierte en una experiencia estética, emocional y colectiva que permite enfrentar lo desconocido desde la seguridad del juego. En este sentido, Halloween ofrece una alternativa contemporánea al duelo y la reflexión: una celebración del miedo como parte integral de la condición humana.

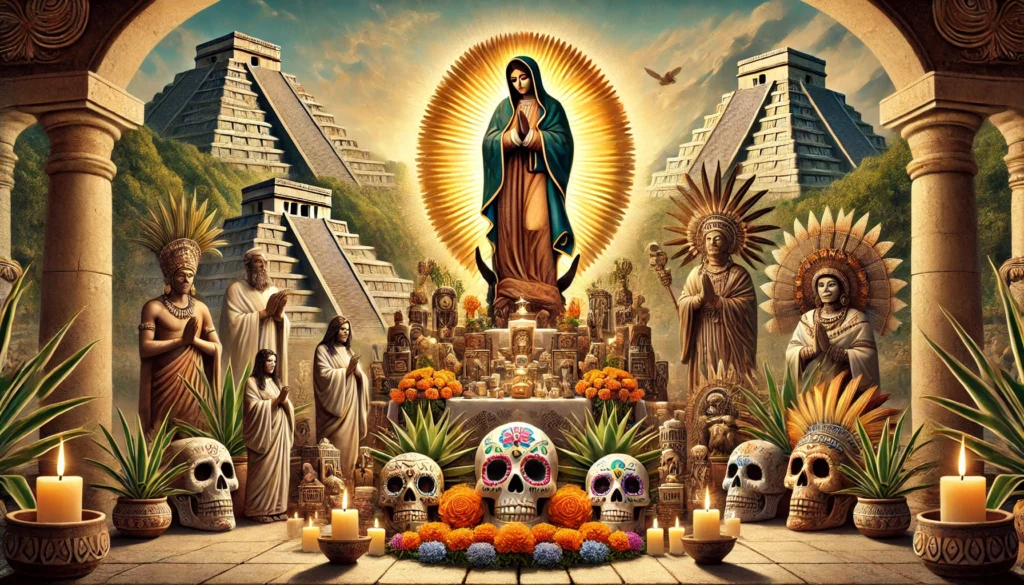

Todos Santos: fe católica y sincretismo en América Latina

La festividad de Todos Santos tiene un origen cristiano formal y profundamente teológico. Fue establecida por el Papa Gregorio III en el siglo VIII, quien consagró una capilla en la Basílica de San Pedro en Roma en honor a todos los santos, conocidos y desconocidos. Esta decisión respondía a la necesidad de reconocer a aquellos mártires que no habían sido canonizados oficialmente, pero cuya vida ejemplar merecía ser recordada por la comunidad cristiana. En el año 837, el Papa Gregorio IV extendió esta celebración a toda la cristiandad, fijando el 1 de noviembre como el Festum Omnium Sanctorum, una jornada de obligación religiosa en la que los fieles debían asistir a misa y rendir homenaje a los santos que interceden por la humanidad.

El 2 de noviembre fue designado como el Día de los Fieles Difuntos, una fecha dedicada a rezar por las almas que aún se encuentran en estado de purificación, según la doctrina del purgatorio. Esta creencia, desarrollada en la teología medieval, sostiene que las almas que no han alcanzado la santidad plena pueden ser ayudadas por las oraciones, misas y actos de caridad de los vivos. Así, la Iglesia Católica establece una comunión espiritual entre los tres estados de la Iglesia: la Iglesia triunfante (los santos en el cielo), la Iglesia militante (los fieles en la tierra) y la Iglesia purgante (las almas en proceso de redención).

La fe católica en estos rituales no es solo una expresión de devoción personal, sino una forma de mantener viva la comunión entre vivos y muertos. Se cree que los santos interceden por los fieles, que las almas pueden ser liberadas mediante plegarias, y que la muerte no es el fin, sino el tránsito hacia la vida eterna. Esta visión ofrece consuelo, esperanza y continuidad espiritual, y ha sido transmitida por generaciones a través de liturgias, catequesis, arte sacro y prácticas comunitarias.

Con la llegada de los colonizadores españoles a América en el siglo XVI, estas festividades fueron introducidas en el continente como parte del proceso de evangelización. Sin embargo, lejos de imponerse de forma rígida, la celebración de Todos Santos se fusionó con las cosmovisiones indígenas que ya rendían culto a los muertos. En muchas culturas prehispánicas, como la mexica, la quechua, la aimara y la maya, la muerte no era vista como una ruptura definitiva, sino como una transformación cíclica. Los difuntos eran considerados parte activa de la comunidad, y se les ofrecían alimentos, música, danzas y objetos simbólicos para acompañarlos en su tránsito al otro mundo.

Este sincretismo dio lugar a expresiones rituales únicas en cada región. En México, el Día de Muertos se convirtió en una celebración colorida y profundamente espiritual, donde los altares familiares incluyen imágenes de santos, veladoras, papel picado, calaveras de azúcar y platillos típicos. En Bolivia, las mesas para las almas combinan elementos cristianos como cruces y oraciones con símbolos andinos como las tantawawas, las escaleras de pan y la flor de muerto. En Perú, Ecuador, Guatemala y Filipinas, las prácticas varían, pero todas conservan el núcleo común: el reencuentro simbólico con los seres queridos fallecidos.

La Iglesia Católica, especialmente en América Latina, ha reconocido y acompañado estas expresiones sincréticas, entendiendo que la fe se encarna en la cultura. En muchos países, las parroquias organizan misas especiales, procesiones, bendiciones de altares y visitas comunitarias a los cementerios. Los sacerdotes y líderes religiosos participan activamente en los rituales, ofreciendo orientación espiritual y promoviendo el respeto por las tradiciones locales.

En este contexto, Todos Santos no es solo una fecha litúrgica, sino un espacio de encuentro entre lo sagrado y lo cotidiano, entre la doctrina y la memoria, entre la fe y la cultura. Es una celebración que permite a las comunidades expresar su espiritualidad de forma colectiva, honrar a sus ancestros, reflexionar sobre la vida y la muerte, y renovar su esperanza en la trascendencia.

América Latina: diversidad ritual y expansión cultural

La llegada de los españoles a América en el siglo XVI implicó una profunda reconfiguración religiosa y cultural. Entre las prácticas que se introdujeron en el continente se encontraba la celebración cristiana de Todos Santos (1 de noviembre) y el Día de los Fieles Difuntos (2 de noviembre), fechas que en Europa ya estaban consolidadas como momentos de oración, recogimiento y memoria espiritual.

En México, el Día de Muertos es quizás la manifestación más emblemática de este sincretismo. Celebrado el 1 y 2 de noviembre, combina elementos católicos como las misas y las imágenes de santos con símbolos indígenas como las calaveras, el copal, el papel picado y el pan de muerto. En ciudades como Oaxaca, Ciudad de México, Pátzcuaro y Mixquic, las calles se llenan de color, música y aroma. Las familias construyen altares en sus hogares con fotos de los difuntos, velas, flores de cempasúchil, alimentos favoritos y objetos personales. Los cementerios se convierten en espacios de reunión nocturna, donde se canta, se reza y se comparte comida. Esta tradición fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2008.

En Bolivia, Todos Santos se celebra en todo el país, las mesas para las almas, preparadas el 1 de noviembre al mediodía, incluyen panes en forma de rostros humanos llamados tantawawas, frutas, bebidas, dulces, flores amarillas (la flor de muerto), escaleras de pan, cruces y objetos que el difunto apreciaba. Se cree que las almas regresan por 24 horas para visitar a sus seres queridos, y las familias las reciben con rezos, cantos y alimentos. El 2 de noviembre, las almas se despiden, y muchas personas llevan las mesas al cementerio o las comparten con vecinos, visitantes y personas necesitadas.

En Perú, la celebración de Todos Santos también incluye la preparación de panes especiales como la wawa (niña) y el caballo, que simbolizan el alma del difunto y su viaje al más allá. Las familias visitan los cementerios, decoran las tumbas con flores y velas, y comparten alimentos típicos como tamales, chicha y frutas. En Ecuador, se consume la colada morada, una bebida espesa hecha de frutas, especias y maíz morado, acompañada de las guaguas de pan, figuras de pan en forma de niños que representan a los difuntos. Las familias se reúnen en los cementerios, limpian las tumbas, colocan flores y comparten la colada como símbolo de comunión con los muertos.

En Guatemala, el Festival de los Barriletes Gigantes en Santiago Sacatepéquez y Sumpango es una de las manifestaciones más singulares de esta temporada. Se elaboran cometas gigantes decoradas con mensajes, símbolos y diseños artísticos que se elevan al cielo como medio de comunicación con los muertos. Esta práctica, que combina arte, espiritualidad y protesta social, ha ganado reconocimiento internacional por su belleza y profundidad simbólica.

En Filipinas, la festividad se conoce como Undas y se celebra con reuniones familiares en los cementerios. Durante varios días, las familias limpian las tumbas, encienden velas, rezan novenas y comparten comidas típicas. Aunque el país está geográficamente fuera de América Latina, su historia colonial española y su fuerte tradición católica lo vinculan culturalmente con estas celebraciones.

En contraste, países como Brasil, Colombia, Paraguay, Argentina y Chile no desarrollaron una tradición ritual tan elaborada en torno a Todos Santos o el Día de Muertos. En estas naciones, la conmemoración se mantiene en un plano más religioso y sobrio, centrado en el Día de los Fieles Difuntos (2 de noviembre). En Brasil, por ejemplo, se celebra el Dia de Finados, donde las familias visitan los cementerios, colocan flores y participan en misas, pero no existen altares ni ofrendas como en México o Bolivia. En Colombia, Paraguay, Argentina y Chile, la fecha se reconoce dentro del calendario litúrgico, y se honra a los muertos con oraciones y actos familiares, sin que haya una expresión cultural masiva ni elementos sincréticos destacados.

Esta diferencia en la expresión cultural se debe a múltiples factores: la diversidad étnica, el grado de sincretismo religioso, la influencia indígena, la urbanización y el modelo de secularización. Mientras en algunos países la muerte se vive como un reencuentro simbólico y festivo, en otros se mantiene como un acto íntimo y religioso. Esta variedad demuestra que, aunque la raíz cristiana es común, la forma de honrar a los muertos en América Latina es profundamente diversa.

Nuevos lenguajes: digitalización, migración y arte

En el siglo XXI, las celebraciones de Halloween y Todos Santos han trascendido sus espacios tradicionales para encontrar nuevos canales de expresión en el mundo digital, en contextos migratorios y en el arte contemporáneo. Estas transformaciones no han diluido su esencia, sino que han permitido que sus símbolos, valores y emociones se proyecten hacia audiencias globales, generando nuevas formas de conexión con la memoria, la identidad y la espiritualidad.

Las redes sociales han convertido estas festividades en fenómenos visuales y participativos. En plataformas como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, millones de usuarios comparten altares virtuales, recetas tradicionales, disfraces, maquillajes, memes, reflexiones y homenajes a sus seres queridos. Hashtags como #HalloweenMakeup, #SpookySeason o #HauntedHouse agrupan contenidos que van desde lo cómico hasta lo cinematográfico.

Por su parte, Todos Santos y el Día de Muertos han encontrado en el entorno digital una plataforma para preservar y difundir sus valores culturales. Documentales, cortometrajes, transmisiones en vivo desde cementerios, entrevistas con artesanos y recorridos por altares comunitarios permiten que personas de todo el mundo conozcan y valoren estas tradiciones. Museos, universidades y colectivos culturales han creado exposiciones virtuales, archivos digitales y experiencias interactivas que conectan lo ancestral con lo tecnológico.

Incluso en contextos de pandemia, cuando las reuniones presenciales fueron limitadas, muchas familias optaron por crear altares digitales, enviar mensajes conmemorativos por redes sociales o participar en ceremonias transmitidas en línea. Esta adaptación demuestra la resiliencia de los rituales y su capacidad para mantenerse vivos en tiempos de cambio.

La migración ha sido otro factor clave en la expansión de estas festividades. Comunidades latinoamericanas en Europa, Norteamérica y Asia han llevado consigo sus rituales, adaptándolos a nuevos contextos urbanos y multiculturales. En ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Madrid, Berlín, Toronto y Londres, se celebran misas, ferias culturales, exposiciones, talleres y desfiles que mezclan lo ancestral con lo contemporáneo.

En Estados Unidos, el Día de Muertos ha sido adoptado por museos, escuelas, universidades y espacios públicos como una oportunidad para reflexionar sobre la memoria, la diversidad y la inclusión. En barrios como Boyle Heights en Los Ángeles o Pilsen en Chicago, los altares comunitarios se convierten en espacios de resistencia cultural y diálogo intergeneracional. En Europa, colectivos migrantes organizan actividades que combinan gastronomía, música, poesía y rituales, generando puentes entre culturas.

Halloween, por su parte, ha sido adoptado en todo el mundo como una celebración lúdica, estética y social. Aunque su origen es anglosajón, su expansión ha sido impulsada por la cultura pop, el comercio y los medios digitales. En países como Japón, Corea del Sur, Brasil y España, Halloween se celebra con desfiles, fiestas temáticas, concursos de disfraces y decoraciones urbanas que reinterpretan sus símbolos desde perspectivas locales.

El arte ha sido uno de los vehículos más poderosos para expandir y resignificar estas festividades. Películas como Coco (2017), producida por Pixar, han difundido el Día de Muertos a nivel mundial, mostrando su profundidad simbólica y emocional. Esta obra, basada en la tradición mexicana, ha sido reconocida por su respeto cultural y su capacidad para conectar con públicos de todas las edades.

Artistas visuales, músicos, escritores y diseñadores han reinterpretado Halloween y Todos Santos en obras que exploran la memoria, el duelo, la identidad y la espiritualidad. Altares contemporáneos, instalaciones multimedia, murales, performances y piezas de arte urbano han surgido en galerías, calles y espacios digitales como formas de homenaje y reflexión. En Bolivia, por ejemplo, artistas han incorporado elementos de las tantawawas y las mesas para las almas en exposiciones que dialogan con la historia, la migración y la resistencia cultural.

La música también ha jugado un papel importante. Canciones tradicionales, cantos fúnebres, composiciones sincréticas y fusiones modernas acompañan los rituales, reforzando el vínculo entre lo emocional y lo colectivo. En el ámbito literario, poetas y narradores han abordado la muerte desde perspectivas rituales, filosóficas y personales, enriqueciendo el imaginario de estas celebraciones.