Miguel Sánchez-Ostiz

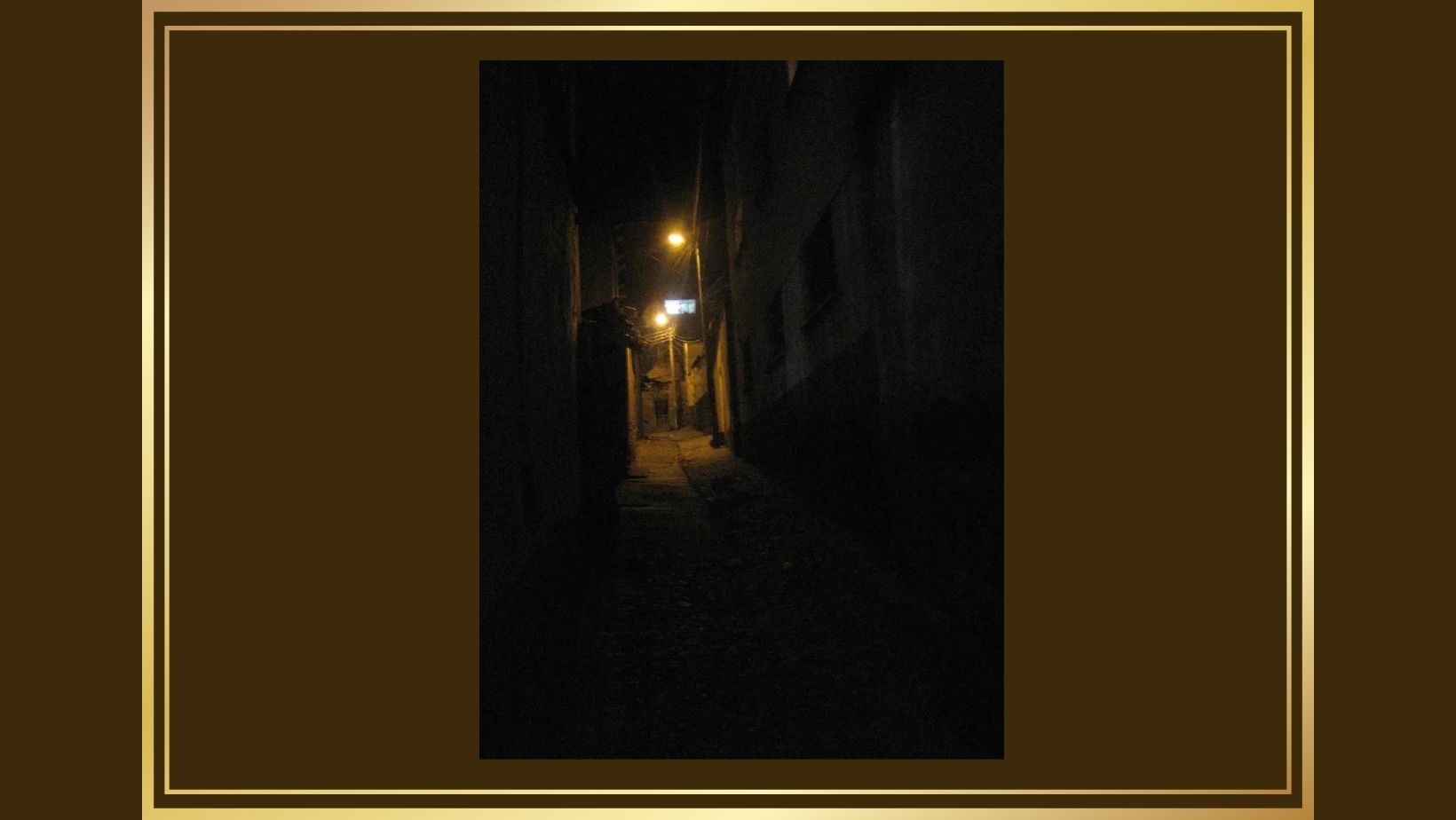

Al Callejón Caracoles, de La Paz, he vuelto de la mano de una publicación en red que trata del Averno, un antro clásico en el relato de la bohemia paceña, escenario de truculencias, crímenes, violaciones, del que habla Victor-Hugo Viscarra, El Vico, y otros escritores que en un momento u otro lo frecuentaron, Alfonso Murillo, que fue el primero que me llevó allí (al callejón no al antro porque ya estaba derribado), Ricardo Camacho, Ramón Rocha, Humberto Quino, gente de mi generación (quintos). En mis viajes a La Paz pasaba a menudo por su entrada porque estaba muy cerca del corazón del mercado Rodríguez camino de la León de la Barra, donde tenía un cocani estupendo, generoso y hablador (viejo, como yo) que vendía una hoja menuda de Yungas. El callejón estaba frente a los puestos de las floristas (y a un barbero nocturno y mala sombra) y a un paso de la casera que los sábados vendía un lechón asado maravilloso con camote, plátano, llajuita, y de un local del Ejército de Salvación de aspecto poco atractivo. En el otro extremo del callejón de empedrado muy irregular había una fragua ruidosa de martilleos en el yunque, en cuya negrura resaltaba el fuego o las chispas de la soldadura autógena. Flores, comistrajos al paso, ruinas, vendedores de lo inverosímil también (un gallo de pelea me quiso vender un borrachito), chelas heladas, panes como los de la infancia, que allí llaman marraqueta, pescados del lago, especias, broncas, borrachitos, aparapitas, caseras reñidoras o ensimismadas… Creo que el Callejón Caracoles y el Averno es un escenario de mi novela Diablada boliviana en donde alguien viaja mucho más abajo que el volcán de Lowry, hasta la cama del diablo de Tom Waits. Ese era mi barrio favorito de La Paz, entre la plaza de San Pedro (la cárcel más loca del mundo en donde entre a título de sobrino de un maderero gallego del Beni, a visitar a un político que llevaba preso no sé cuánto tiempo), el Mercado Rodríguez, el Uruguay y la Buenos Aires (diurna). Nunca me cansé de patear esa zona en la que algunos de mis amigos de entonces, gente mayor, veteranos de la revolución del 52, la de Paz Estenssoro y el MNR, no habían puesto los pies jamás. «Cuéntanos de tus callejones», me decían. Y les contaba, y se asombraban y reían con mis andanzas y encuentros. Cómo decir que echo mucho de menos aquellos días y aquellos viajes entre 2004 y 2017. Me siento baldado, acuciado por tareas pendientes y me acuerdo demasiado a menudo de un capítulo de Lord Jim, de Joseph Conrad

«Sus días de vagabundeo habían terminado, ya no más horizontes tan ilimitados como la esperanza, ni crepúsculos en selvas solemnes como templos, mientras bucaba fervorosamenteel País-Siemre-Por-Descubrir detrás de cada colina, al otro lado del río, cruzando el mar.»

Copio aquí el texto que me ha hecho volver sobre la huella de mis propios pasos:

El Averno

Víctor Hugo Viscarra para presentarse como relator del submundo boliviano escribió sobre lo que conocía; en su libro “Borracho estaba, pero me acuerdo”. Traza una cartografía marginal sobre el laberinto de las calles, mercados negros, las cantinas de mala muerte, lenocinios, cabarets y la cárcel, de personajes que funden sus almas con el alcohol barato, la delincuencia, y la marginalidad. Viscarra sobrevivía merodeando una ciudad de La Paz semiclandestina; la de antros fantasmagóricos como La Casa Blanca, La Curvita, Las Cadenas (con sus vasos y ceniceros encadenados a las mesas), El Pezón de la Mariposa, El Averno, El Abismo y El Volcán; cuevas donde los tragos servidos en latas oxidadas costaban centavos y la regla es amanecer muerto o, con suerte, desnudo.

Cuentan que en varios de sus relatos, Viscarra vaticinó su muerte antes de llegar a los cincuenta años (“Nacionalizo una pistola y me pego un tiro”). El tiro del final se lo dio una cirrosis fulminante, que se lo llevó en mayo de 2006

Relato del Averno

«Es una de las cantinas con categoría, en sus buenos tiempos era una verdadera antesala del infierno, allí hubieron infinidad de asaltos, violaciones y peleas, atracos y uno que otro asesinato (…) Don Víctor, dueño de El Averno, se esmeró en decorar apropiadamente su local haciendo pintar en sus paredes escenas sacadas de la Divina Comedia”