Homero Carvalho Oliva

"Ser el eterno forastero, el eterno aprendiz, el eterno postulante: he allí una forma para ser feliz". Julio Ramón Ribeyro

El 22 de octubre llegué al aeropuerto de Medellín para participar del Décimo Primer Encuentro de las Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello —JILAB— con la certeza de que no solo íbamos a rendir tributo a la vida y la obra de Julio Ramón Ribeyro, uno de los más grandes narradores del Perú, ni a limitarnos a conversar sobre narrativa y poesía, sobre metáforas, belleza y rutas versátiles de la literatura. Sabía que los organizadores aspiraban a algo más profundo a través de la palabra: buscaban, en cada encuentro y en cada voz, tocar el corazón.

Entre el 21 y el 26 de octubre, las JILAB —esas jornadas que ya son un ritual de la palabra— se extendieron por varias ciudades: Medellín, Granada, Bello y El Peñol. El programa anunciaba días intensos: lecturas, charlas, conversatorios, paneles, talleres literarios, presentaciones de libros y conciertos, con escritores venidos de México, Perú, Puerto Rico, Bolivia y, por supuesto, de Colombia. La fase virtual había quedado atrás; ahora tocaba el encuentro de los cuerpos, la voz viva, la mirada compartida tanto en los encuentros literarios como en los desayunos, almuerzos y cenas, sin olvidar la terraza del hotel, espacios y tiempos en los que la amistad sucede.

Pero las JILAB no son un festival literario más. Los escritores no acudimos solo a leer nuestros textos ni a firmar ejemplares —aunque también lo hicimos, porque forma parte del oficio—; vamos, sobre todo, a confrontar el alma, a remover la tierra donde aún reposan los desaparecidos, a recordar que la literatura sin conciencia es apenas un juego de sombras. En estas jornadas, la palabra se compromete con la paz, con el perdón, con la resistencia de seguir siendo humanos cuando todo parece conspirar para convertirnos en bestias, en verdugos o en víctimas.

El encuentro ya había comenzado el día anterior en Medellín. Víctor Quiroz, joven escritor colombiano, me recogió en el aeropuerto y me llevó a conocer Rio Negro; allí desayunamos arepas con chocolate antes de emprender camino hacia Granada y paseamos por la plaza principal en la que está el monumento a José María Córdova, prócer de la independencia, me llamó ala tención que su estatua esté rodeada de esclavos encadenados, Víctor me explico que el escultor quiso representar la liberación porque sus lanceros están rompiendo cadenas. Córdova es conocido como el Héroe de Ayacucho, pues su actuación en esa batalla fue decisiva para la victoria. Inolvidable su famosa arenga: «Soldados: ¡Armas a discreción! ¡Paso de vencedores!»

Granada: Donde la memoria se vuelve camino.

En esta ciudad nos esperaban en el Museo Salón del Nunca Más para recorrer las cicatrices de ese lugar. En las JILAB, las palabras se vuelven huesos, las metáforas son balas y la poesía es el llanto contenido de quienes no pudieron llorar cuando era necesario.

Y entonces apareció Gloria Ramírez, quien tomó el micrófono y nos explicó lo inexplicable: los rituales de la muerte y de la vida en una época donde «no había tiempo para la tristeza». ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se vive sin tiempo para llorar, sin tiempo para enterrar a los muertos? La violencia, cuando alcanza cierta magnitud, deja de ser un evento y se convierte en atmósfera. La muerte pierde su solemnidad y se convierte en rutina. Se respira muerte, se camina sobre muerte, se duerme con la muerte tocando la ventana.

Gloria nos cuenta que su ciudad fue golpeada por todos los bandos: paramilitares, guerrilla, ejército. Entre los tres sumaron miles de muertos y desaparecidos. Los números son escalofriantes, pero los números no sangran, no lloran, no esperan, no sienten. Las personas sí. Entre noviembre y diciembre del 2000, este pueblo vivió el infierno en dos actos. El 3 de noviembre, las Autodefensas Unidas de Colombia ejecutaron una masacre: 17 personas asesinadas. El 6 de diciembre, las FARC respondieron con un carro bomba de 400 kilos de explosivos: 28 muertos, 32 viviendas destruidas, 82 locales convertidos en escombros, 313 casas averiadas. Entre 1998 y 2004, 400 asesinatos y 128 desapariciones forzadas. Y encima las fuerzas armadas y los tristemente célebres “falsos positivos”. Más del 60% de la población tuvo que huir; de cerca de 22.000 habitantes quedaron menos de 4.000 y ahora, dos décadas después del dolor y del éxodo, intentan, cada día, que la vida vuelva a la normalidad.

Granada tiene como patrona a Santa Bárbara, patrona de las tormentas. Qué ironía tan cruel o qué designio tan certero. Las tormentas aquí no fueron de agua, sino de pólvora, no de rayos, sino de odio.

Gloria es de esas mujeres que la vida golpeó tanto que podría haberse quedado en el suelo, aplastada por el peso de la tragedia. Pero se levantó. Y no sola: se levantó con otras, con cientos de otras. Coordinadora del Salón del Nunca Más, Gloria nos contó que, cuando inauguraron ese espacio, creyó que su tarea había terminado, «pero ahí empezó el trabajo», dijo. Porque descubrió que su sufrimiento era apenas una lágrima en un océano donde desembocan ríos de angustia. Hijos perdidos, esposos desaparecidos, madres asesinadas, padres torturados, abuelos enterrados sin ceremonia, tierras arrebatadas…

El Salón del Nunca Más no es un museo. Es un lugar vivo, palpitante, donde la evocación se niega a convertirse en polvo de archivo. Van estudiantes, personas del común, extranjeros. «Atendemos casi a diario y lo hacemos con cariño», dice Gloria, «con el interés de sensibilizar un país deshumanizado».

La frase me golpea: un país deshumanizado. Colombia, ese país lleno de belleza y horror a partes iguales. Ese país que produce el mejor café del mundo, una de las mejores literaturas y también las peores masacres. Ese país de García Márquez y de Pablo Escobar, de Shakira y de las FARC, de la cumbia y de los falsos positivos.

Gloria habla con lágrimas contenidas que corren al encuentro de la memoria de las víctimas. Nos cuenta una escena que me parte el alma: cuando reunieron a cuatrocientas mujeres, en esa asamblea del dolor, una mujer pidió perdón por su hijo paramilitar. Luego otra por su hijo guerrillero. Y otra más por su hijo militar.

¿Se imaginan? Madres pidiendo perdón por sus hijos que fueron victimarios. Madres que también son víctimas, porque perdieron a esos hijos a manos de la guerra, de la ideología, del fanatismo, de la pobreza que empuja a tomar un fusil para comer. Había que quitarse el miedo para llegar a ese perdón. «La paz es el camino», dice Gloria. No la meta, no la utopía lejana: el camino.

Y luego viene la frase que resume todo el dolor y toda la esperanza de este pueblo: «En un país repleto de memoria, pero al mismo tiempo sin memoria, es mejor una paz imperfecta que una paz perfecta».

Colombia está lleno de museos de la memoria, de centros de memoria, de comisiones de la verdad. Pero ¿cuántos colombianos han entrado a esos lugares? ¿Cuántos conocen los nombres de las masacres? ¿Cuántos han leído los informes del Grupo de Memoria Histórica? Mucha memoria institucional, poca memoria colectiva. Muchos archivos, poco aprendizaje.

Por eso Gloria dice que es mejor una paz imperfecta. Porque la paz perfecta es la que exigen los que nunca han tenido que perdonar lo imperdonable. La paz perfecta la reclaman los que nunca recogieron los huesos de su hijo en una fosa común.

Nos cuenta de una mujer que cuando encontraron los restos de su hijo sintió que «su corazón había vuelto a casa». Ese hueso encontrado, ese fragmento de lo que fue una vida, sirvió para enterrar también su dolor. No para olvidarlo —porque el perdón no es olvido—, sino para darle sepultura digna.

Cada año, las víctimas vuelven a Granada. Recorren sus calles, reconocen su dolor, reconstruyen lo que ocurrió durante esas horas de drama y temor, y realizan sus propios procesos de perdón. No esperan que venga un juez a decirles cómo perdonar. No esperan que un político les firme un decreto de reconciliación. Lo hacen ellas, caminando, recordando, llorando juntas.

Mientras Gloria habla, mientras las otras víctimas comparten sus testimonios, siento que la voz se me embarga. He venido a las JILAB pensando en la literatura, y me encuentro con la vida en su forma más cruda y más noble. Porque si la literatura sirve para algo, es precisamente para esto: para dar testimonio, para nombrar el horror, para dignificar el dolor, para construir memoria.

Ahora que en el mundo estamos siendo testigos de nuevas guerras, de nuevas masacres transmitidas en vivo por redes sociales, de nuevos genocidios ante la mirada impotente de la comunidad internacional, es necesario venir a Granada. Es necesario escuchar a Gloria. Es necesario entender que la guerra nunca es limpia, nunca es justa, nunca vale la pena.

El perdón libera, dice Gloria. Reparar el daño empodera a las víctimas. Y yo, desde mi lugar de privilegiado que no ha vivido la guerra, que no ha perdido a un hijo en una masacre, pero que ha sufrido las dictaduras militares en Bolivia y estuvo preso y tuvo que salir al exilio, que estuvo en Nicaragua al triunfo de la revolución sandinista ahora traicionada, pero que no ha tenido que huir de su pueblo dejando todo atrás, solo puedo inclinar la cabeza y aprender.

Aprender que la paz no se construye con discursos ni con acuerdos firmados en hoteles de lujo. Se construye así, con Gloria y las otras mujeres de ASOVIDA, caminando las calles de Granada cada año, recordando sin rencor, exigiendo justicia sin venganza, perdonando sin olvidar.

La literatura, cuando es verdadera, nos pone frente al espejo de nuestra humanidad. Las JILAB cumplen esa función. No nos dejan en paz, no nos permiten la comodidad de la ficción, nos empujan a la incomodidad de la realidad. Nos hacen mirar las fotografías de los escombros de cuatro cuadras que desaparecieron, las medallas que los oficiales del ejército colombiano devolvieron porque sabían que no las merecían, porque habían matado a gente inocente por cobrar por cada uno de ellos.

Y Granada, con su santa patrona de las tormentas, nos enseña que después de la tormenta más brutal, es posible volver a florecer. No igual que antes —nunca igual— pero sí de nuevo. Con cicatrices, con memoria, con dolor, pero también con dignidad, con resistencia, con esperanza.

El Salón del Nunca Más permanece abierto, esperando. Esperando que más colombianos pasen por sus puertas. Esperando que entendamos que la memoria no es un lujo, es una necesidad. Esperando que aprendamos que la única forma de que el horror no se repita es recordándolo. Gloria me mira a los ojos cuando nos despedimos. Veo en su mirada el dolor de lo vivido, pero también la firmeza de quien ha encontrado un propósito. «La paz es el camino», repite. Y yo asiento, sabiendo que me llevo de Granada mucho más que una crónica. Me llevo una lección de humanidad.

En Granada la reconciliación no llegó en decreto ni con talleres prefabricados: la gente decidió inventarse sus propias formas. William Forero y su socio, Francis García, impulsan “Caminos de Reconciliación”, recorridos guiados por excombatientes y desplazados de la preasociación Hijos de la Montaña. El punto de partida es modesto y elocuente: el Café Don Juve, atendido por Natalia —esposa de Forero—, donde una biblioteca comunitaria acompaña el aroma del grano. Desde allí, las rutas —La Reconciliación, Tras los pasos de la arriería, la “Ruta Cordobesa”— recorren veredas marcadas por enfrentamientos, secuestros y desplazamientos, y hoy son aulas abiertas para contar, sin morbo, cómo se transita del miedo a la convivencia.

Forero y García subrayan un agravio histórico: pese a haber sido símbolo nacional de la crudeza del conflicto, Granada quedó fuera de las Zonas PDET, es decir, por fuera del paquete de inversión prioritaria que el Estado dirige a 170 municipios más golpeados por la guerra. Esa ausencia reforzó la apuesta local por una reconciliación autónoma y por economías de paz —desde mermeladas “Dulce Paz” hasta el turismo pedagógico— para que la guerra no se repita. En síntesis, mientras los PDET ordenan la acción estatal, Granada demostró que la paz también puede empezar desde la cuadra, la trocha y la memoria compartida.

Hay silencios que pesan más que las palabras. Hay dolores que no caben en el pecho y se derraman por los ojos de quienes han visto demasiado. Hay pueblos que cargan en sus calles empedradas el peso de la muerte, pero también la terquedad de la vida. Granada, Antioquia, es uno de esos pueblos. Salgo de esta jornada con el alma sacudida y en la iglesia del pueblo, costumbre mía de visitar templos, quedé en silencio y no me animé a pedir los tres deseos, solamente pedí que haya paz. Nada más.

Ciudad Bello

Al día siguiente, 23 de octubre partimos hacia Bello. Nos esperaba una intensa jornada de conferencias, diálogos y lecturas de poesía. Este municipio se llama así por Andrés Bello que también da nombre al encuentro. En la noche leímos poesía en el bar Lukas, toda una tradición en esa pequeña urbe; Andrés Bello ya lo dijo: «La poesía es la más hechicera de las vocaciones literarias, es el aroma de la literatura», los parroquianos dejaron sus bebidas para escucharnos.

El 24, en el auditorio del Centro de Estudios Especializados (CESDE), compartí el escenario con Claudia Liliana Rodríguez Espitia, protagonista de mi novela Tú no eres nadie, un testimonio crudo y desgarrador sobre la injusticia y la corrupción en Bolivia que marcó la vida de esta mujer colombiana, encarcelada injustamente en cuatro prisiones de mi país. Una historia real que atraviesa la frontera de la ficción para desnudar un problema social profundo: el tejido oscuro del poder, la impunidad y el abandono que habitan en las cárceles y en los laberintos de nuestros sistemas legales.

Esa tarde, al ver cómo los asistentes —escritores, escritoras y público— recibieron a Claudia con afecto, respeto y una solidaridad radiante, comprendí una vez más que la literatura que no se compromete con la vida es apenas un pasatiempo.

El día 25, sábado, después de pasar toda la tarde en el elegante auditorio del CESDE, la jornada concluyó con una lectura colectiva en el Parque Andrés Bello, en la Choza de Marco Fidel Suárez, en la que pudimos deleitarnos con Grupo Tablado Flamenco, cuya voz flamenca es la de Simoné, hija de nuestro querido Jandey, ¡Qué voz, Dios mío, qué voz!

Para cerrar esa espléndida noche apareció el poeta Daniel Día, amigo desde el año 2010m que siempre que voy por allá se da tiempo para visitarme y hablar un poco de la vida y dela poesía. De Daniel aprendí la humildad de entregar la poesía como una ofrenda, su presencia alegra mi espíritu.

El Peñol

El domingo 26, por motivos laborales, tuve que retornar a Bolivia y no pude acompañas a la delegación a la ciudad de El Peñol. Sin embargo, El 21 de octubre del año del Señor 2023, estuve en esa ciudad de nombre misterioso: El Peñol, la historia cuenta que el pueblo de más 300 años desapareció bajo el agua en 1980 y resurgió años después porque los pobladores están seguros de que “los recuerdos no se ahogan”. “Cuando se construyó el embalse hidroeléctrico de «El Peñol» la zona urbana del municipio y parte de la zona rural quedaron completamente sumergidas en las aguas. Simultáneamente la zona urbana fue reconstruida en su totalidad, en una localidad cercana, pero con una arquitectura totalmente diferente de la colonial que caracterizaba la original Zona urbana de El peñol.

Una hermosa estatua que representa al ave Fénix identifica el resurgir del pueblo. “La Fénix de América». Allá también visité la iglesia, un extraño templo católico que posee una torre que parece una roca gigante, en homenaje a la descomunal piedra que da nombre a la ciudad, su interior semeja una caverna y el Cristo que preside el altar mayor no está crucificado, es una escultura de un Cristo resucitado, tal como el pueblo. El Peñol es una ciudad moderna cuya antigüedad está en la memoria de los pobladores.

La literatura ha sido generosa conmigo y me ha hecho conocer muchas ciudades, las ciudades colombianas son algunas de las más hermosas y singulares que he visitado.

Dejo aquí la lista de autores que compartimos este histórico encuentro, del que, estoy segura, nacerán otros en el futuro. Los mencionaré como los recuerdo: por la huella que dejaron en mí, por la forma en que sus voces resonaron en los días de palabra y memoria. Para decirlo con Julio Ramón: «Una persona sin amigos corre el riesgo de no llegar jamás a conocerse».

COLOMBIA

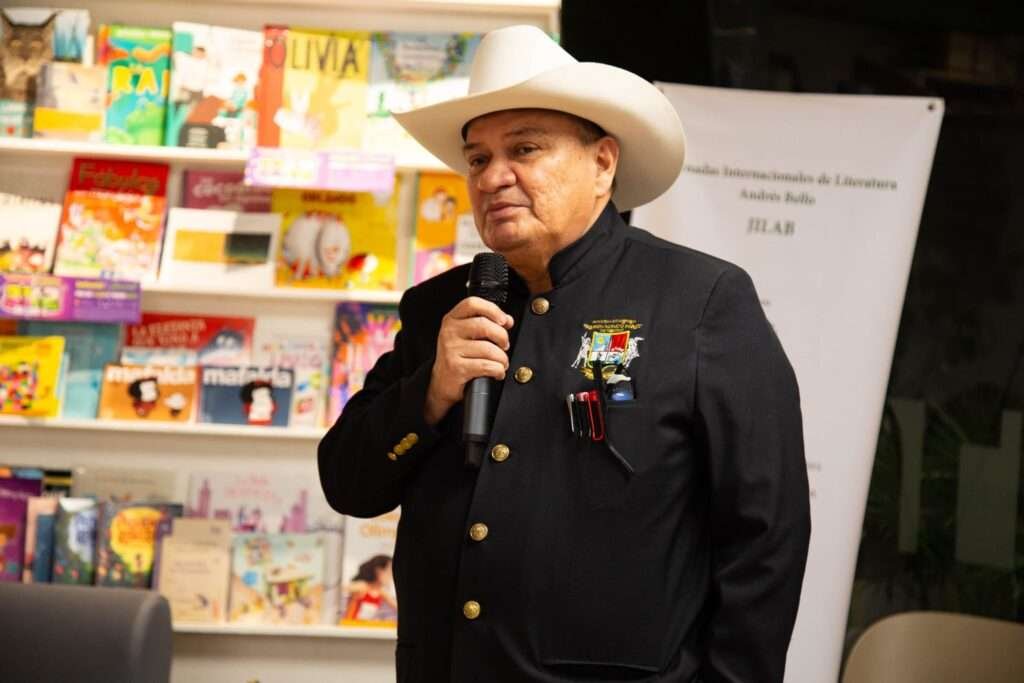

• Delfín Rivera Salcedo (Trinidad, Casanare) – Poeta de la llanura y la nostalgia campesina. El comandante “Tumba tiranos” y reencarnación de Ramón Nonato. Abanderado de la llaneridad.

• Víctor Quirós Benítez (Bello, Antioquia) – Escritor de lo cotidiano, cronista de la urbe interior.

• Cristancho Duque (Santa Bárbara, Antioquia) – Traductor de lo sensual y erótico, poeta urbano.

• Guillermo Aguirre González (Bello, Antioquia) – Poeta de la resistencia y el asombro.

• Alba Lucía Velásquez Mejía (Bello, Antioquia) – Escritora de mirada íntima, tejedora de palabras y silencios.

• Mauricio A. Montoya Vásquez (Bello, Antioquia) – Historiador, ensayista y microficcionista de lo humano en tránsito. El amigo de siempre, inteligente y sabio.

• Walther Espinal (Bello, Antioquia) – Rapsoda de la memoria obrera y del amor cotidiano. En su arte poética se define: “Escribo el aire/ en días desajustados”.

• Marco Antonio Restrepo (Bello, Antioquia) – Poeta de la esperanza y del río que fluye.

• Deivy Gutiérrez (Pereira, Risaralda) – Voz joven de la palabra libre y la raíz cafetera.

• Javier Gil Gallego (Andes, Antioquia) – Poeta de los caminos rurales y del silencio interior.

• Estefanía Carvajal (Medellín, Antioquia) – Escritora de mirada crítica y sensibilidad urbana. Amiga de mi hija, la poeta Carmen Lucía.

• Iván Darío Upegui (Medellín, Antioquia) – Su biografía dice “Contador público” y lo es, un narrador de lo íntimo que conoce a los grandes escritores como si fueran sus amigos.

• Carlos Andrés Jaramillo (Medellín, Antioquia) – El filósofo de la narración, su diálogo con Duvan fue una revelación para mí, fue un contrapunto de dos sabios.

PERÚ

• Celia Lozada Saucedo (Piura) – Escritora de luz marina y resonancia espiritual desde la intimidad femenina.

• Héctor Efraín Rojas Pérez (Piura – Ayacucho) – Poeta y canta autor de las alturas andinas, aunque él sea de la costa.

• Hernán Hurtado Trujillo (Apurímac) – Voz que enlaza mito y realidad en la palabra andina. Poeta de los niños y niñas.

BOLIVIA

• Sisinia Anze Terán (Cochabamba) – Novelista de heroínas, de la interioridad femenina y del tiempo circular del horror gótico.

• Jorge Abastoflor Frey (Santa Cruz de la Sierra) – Escritor de frontera, memoria e historia.

CUBA

• Alexis Manuel García Artiles (Santa Clara) – Poeta de la isla interior, voz de la ternura y la resistencia.

PUERTO RICO

• Melanie Pérez Ortiz (Río Piedras) – Escritora del Caribe y de las metamorfosis del lenguaje.

MÉXICO

• Elizabeth Cortés (Ciudad de México) – Escritora de las urbes mexicanas, mirada que mezcla mito y modernidad. Cuenta cuentos hechicera.

• Marisol Yáñez (Guanajuato) – Cantante y compositora de alma mestiza; su voz entrelaza la tradición mexicana con la emoción contemporánea. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin su voz para cerrar las jornadas?

El equipo de la JILAB

Los organizadores, coordinados por Jandey Marcel Solviyerte, poeta e historiador de las raíces colombianas; su palabra rescata la memoria y la identidad de los pueblos y, además, es traductor, editor, buen amigo y muchas otras cosas que lo hacen un ser de este y otros mundos. La poeta Marta Quiñones lo define así: “Te celebro en el tiempo del oprobio/ para que tu luz blanca/ siga persistiendo en tu insistencia”.

Duvan Carvajal, periodista y narrador de la cotidianidad; su pluma busca la verdad en los silencios del país.

Cristian Madrigal, joven poeta de risa y mirada luminosa; su poesía explora la esperanza y la fuerza de las nuevas generaciones, dirige con otros creadores y gestores culturales la revista Cosmogonía.

Luna y Erika, siempre detrás de las cámaras, con la sonrisa y el comentario necesario y preciso.

Jesús Gómez, el poeta que nos recuerda “mi casa es su casa, y puede ser el agua, el aire, el fuego o la tierra” y nos sentir que Colombia era nuestra casa.

Francisco López, el poeta flaco de las rastas.

Andrés Peña, el francotirador, cíclope de las instantáneas y francotirador de gestos y miradas. Las fotografías que acompañan este texto son suyas, muchas gracias.

Y la Catalina, la mariscala, el universo sería un caos sin ella, su sonrisa ordena las constelaciones. Te amamos, no tanto como Jandey, pero te amamos.

Perdón, perdón, si olvidé nombrar a alguien. Es la edad…soy un escritor del pasado siglo, no del siglo pasado.

Algunos comentarios postencuentro, recogidos en el grupo de WhatsApp:

Delfín:

Los gavilanes de América

Ayer fue un abrazo el que hizo estremecer mi ser. Un abrazo de versos que hizo estremecer la América de los desarrapados, de los victoriosos hombres de manos encallecidas y espaldas tostadas por el sol de los jornales, por el sol rojo de la libertad. Gavilanes que con métrica proletaria construyeron ráfagas de solidaridad, haciendo que el hipotálamo de la patria se sienta el nido de los gavilanes que transformarán la América redimida por la fonética transformadora de los gritos de opresión en gritos de libertad. Los dioses escogieron a los poetas y escritores para perpetuar sus mensajes. Nuestras letras perpetuarán la libertad de los pueblos de América.

Hernán:

Me faltan palabras para expresar mi agradecimiento a todos los organizadores de las JILAB, por la acogida y atención durante la intensa semana de actividades literarias, que demuestra la capacidad organizativa de un equipo de hermanos maravillosos que nos expresaron su cariño y verdadero compromiso con la literatura y la cultura. Un abrazo fuerte y fraterno a Marcel y Catalina en nombre de ellos, a todos los hermanos entregados a la jornada literaria, y a todos los visitantes de los países hermanos.

Víctor:

Las jornadas siempre han sido un imán literario; no es atraído por el oro de la vanidad y la superficialidad. Su magnetismo está dado por el acero de la honestidad y la calidad de seres humanos que por XI versiones han llegado para hacer satélite de hermandad.

Cristancho:

Hermanos queridos, se anuncian días tristes por haberlos despedido y que esto haya terminado, pero solo termina por ahora; por supuesto, volveremos a vernos y a compartir el poder y la generosidad de la literatura, de la música, de la poesía. Estas JILAB han sido, de nuevo, un gran acierto. Aquí la apuesta no es por figuras, sino por personas: seres humanos generosos, amorosos e inteligentes. De nuevo lo logramos. Abrazos a todos y muchas, muchas gracias.

Cristian:

Con el corazón henchido de alegría y de saudade, agradezco a cada uno de ustedes por estos intensos días en los que la palabra se erigió en la escucha, la potencia, la hermandad, la gratitud y el sentido de humanidad que nos ha convocado. Sin lugar a dudas, ha sido una semana de altísima experiencia a su lado, por lo que agradezco sincera y cariñosamente con un abrazo de amistad tejida y protegida entre las manos, la compañía, la complicidad, el afecto. Que sea el principio del movimiento para que en el círculo del tiempo nos volvamos a encontrar. Muchas gracias a todos. Buen regreso a casa, a «los días que uno tras otro son la vida».

Elizabeth:

Hola, querido grupo XI JILAB, buenos días. Tomé pocas fotos; un video que les dejo es evidencia de la felicidad que ustedes y la comunidad me obsequiaron; lo agradezco. Guardo en mi corazón todos los instantes compartidos. Que nos sigan uniendo esos bosques de palabras, cuentos, historias; esos arcoíris de esperanzas, del buen hacer para otros y para nosotros; que nuestras raíces, de dónde venimos, se tejan fina y poderosamente. Les deseo buen retorno a sus hogares y a los anfitriones un buen descanso y la certeza de que son un grandioso equipo. Larga vida a las JILAB. Con respeto, admiración y querencia.

Mauricio:

Estimados amigos, gracias por el bonito recital de ayer y por todos los bellos momentos que hemos vivido en estas jornadas. Gratitud eterna para Jandey y para el equipo de las jornadas. Mando mi abrazo y espero que disfruten mucho este domingo en El Peñol. Lastimosamente, no podré acompañarlos, pues no conseguí quién se quedara con mi madre, así que debo asumir su cuidado este día. Abrazo para Héctor, Hernán, Alexis, Jorge, Sisinia, Melani, Homero, Marisol, Delfín y todos los amigos que nutrieron estas espléndidas jornadas. Ya nos volveremos a encontrar.

Infinitamente hermosa la Gran Colombia gracias a sus poetas revolucionarios. No tengo cómo enunciar todo lo que las Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello provocan al tejer a tantos pensadores de Latinoamérica. Gracias por su proceso de comunalidad a lo largo de estos años, gracias por insistir en la memoria histórica, en la poesía, en el diálogo. Tan solo ser testigo de su existencia es como beber agua pura de manantial; son la viva prueba de que OTROS MUNDOS son posibles.

Gracias, Jandey, Cata, Vic, Duvan, Cristancho, Madrigal, Chucho, y a todos los que me falta nombrar: Gracias.

Vuelvo sembrada de cantos y esperanzas.

Quizá este poema de Jandey Marcel nos identifique:

Pusimos la vista atrás, más no hubo regreso.

Miramos hacia delante y se nubló la visión.

Del sosegado impulso de las aguas

fluía a torrentes nuestro destino.

La regia caravana de montañas precipitada

por el tiempo, agrietada por los ríos,

fortaleció en su vientre nuestra agonía.

Nacimos lejos del mar, sin embargo, traemos

en el azul de la mirada su infinita tristeza.

Traemos los cantos legados por el viento,

la cruel monotonía del día que subyace.

Ungidos por la sombra secular de la noche

abastecemos la existencia con licores y besos,

y en los huesos ahuecados, suena la melodía

inquietante de los espíritus Andinos.

Extraviados en la ruta edificamos sobre el valle

las fábricas, las cárceles, los cementerios,

al amparo de cúpulas de iglesias

donde la mentira no duerme.

Ya en mármol brillante, ya en mísero yeso,

intentamos preservar el recuerdo

de nuestros dioses, de nuestros muertos.

Ya lo proclamó Elizabeth: “Larga vida a las JILAB”, espero que los organizadores reciban el apoyo que se merecen, tanto de las autoridades de sus municipios como de su departamento y como afirma Delfín, el poeta de los llanos: “Dicen que el que toma agua/ del tinajero sagrado/ jamás se va de mi llano/ y se queda para amarlo/ porque se toma el espíritu/ del silbón y Juanilario”. Como dicen que dijeron Tupac Katari y Santa Evita: “Volveremos y seremos millones”.

Fotografías: Andrés Peña.