Christian Jiménez Kanahuaty

¿Quién va a heredar?, ¿y cómo? ¿Habrá herederos? Es una pregunta que uno puede hacerse hoy más que nunca. Me ocupa sin cesar…

Para el pensamiento, la creación de la supervivencia adquiere ahora formas absolutamente imprevisibles. A mi edad, estoy preparado para las hipótesis más contradictorias al respecto: de manera simultánea -le ruego que me crea-, tengo la doble sensación de que, por un lado, para decirlo con una sonrisa y sin modestia, todavía no se ha comenzado a leerme, de que, si bien es cierto que hay muchos buenos lectores muy buenos (algunas decenas en el mundo, quizá, y que también son escritores- pensadores, poetas), en el fondo, es más adelante cuando todo eso tiene una oportunidad de aparecer; pero también, después de mi muerte, tengo la sensación de que, simultáneamente, 15 días o un mes después de mi muerte, ya no quedará nada. Salvo lo que se conserva en el depósito legal en las bibliotecas. Se lo juro, creo sinceramente y simultáneamente en estas dos hipótesis.

Jacques Derrida, Aprender por fin a vivir.

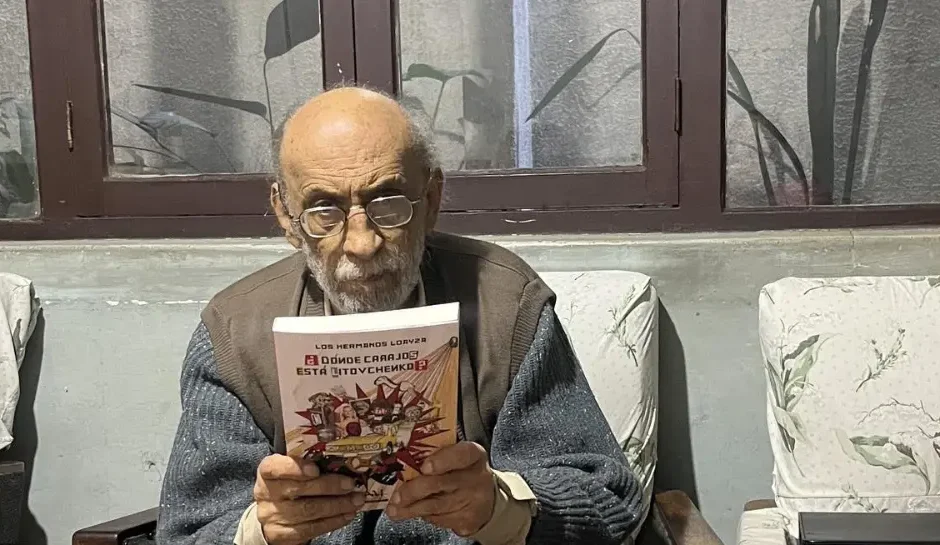

Luis H. Antezana ha muerto. Ahora el mundo gira desde otro eje. Algo se perdió. Algo nunca será dicho. Y sin embargo, ahí, en aquellas páginas impresas -de los libros que publicó- quedan sus maneras de leer la literatura y el fútbol y la realidad política boliviana y el pensamiento político contemporáneo. No se pudo pedir más. Sólo más tiempo. Pero el tiempo se dilata, el tiempo se consume. Todo en una frase, en un libro que se abre y se empieza a leer. Ahí, en mitad de un párrafo se encuentra, a ojos de Luis H. Antezana la frase reveladora, la que delatará el texto en su integridad y él como quien tensa un telar de gran extensión, tomará esa línea de escritura y la seguirá a lo largo de todo su desarrollo. Hará una lectura, es decir: conexiones. Porque sabe muy bien que leer es conectar.

Se conecta el mundo desde el índice que indica el significado renovado de una palabra, de una imagen o de un episodio dentro de una novela o un cuento, o aquel verso extraño que le hace pensar lejos del poema en una realidad que conjuga lo lúdico con lo racional, porque ambas son facetas de una misma realidad y contingencia: la mente humana. Y es que no hay manera en que Luis H. Antezana (Oruro, 1943-Cochabamba, 2025) no sepa que el acto creativo se despliega incluso cuando el propio autor no sabe exactamente qué está haciendo. Se ve entonces la mirada discreta que se acerca al texto para conectarlo con el mundo. Le hace hablar en otro sentido. Las resonancias son múltiples, como múltiples las palabras que forman un discurso y múltiples también los pliegues e intersticios de un texto. Pero hay ocasiones en lo se lee no es un texto. Es un cuadro, una canción, un partido de fútbol. Todo puede ser leído, interpretado, comunicado. Todo debe ser abordado para extraerle un sentido y el sentido está dictado por la ramificación de reminiscencias y conexiones que se despiertan en el lector al leer aquello que está escrito en el nudo del tiempo.

Y es que el tiempo es una categoría que funciona de manera subrepticia en la construcción de la crítica que ejecuta Antezana. Primero porque entiende que toda construcción conceptual, analítica y de comunicación que ocurre sobre una obra literaria sucede en el tiempo. Desde un “ahora” que escribe/reflexiona sobre lo que “antes” fue escrito. Cuando esto sucede no ocurre simplemente un ejercicio de memoria o de verificación sobre cómo dicha obra ha transcurrido/traspasado a través del tiempo hasta llegar al presente. Lo que hace es más parecido a una teoría general del tiempo que puede ser fluctuante, ondulante y plegarse sobre sí mismo, para que presente, pasado y futuro convivan en una misma convergencia. A esa convergencia se llama “lectura atenta” o “actualización”, del valor y del significado del texto, pero como toda actualización genera sus precursores y denota sus prospectivas implícitas dentro de un discurso que se constituye como crítica literaria toda vez que la literatura se independiza relativamente de todo discurso social y político. Sin que ello reste valor a su capacidad de interpretación de la realidad y por ende, tampoco limita su interacción con los demás discursos, dado que en muchos casos, incluso los alimenta y contradice. Con lo cual, la literatura en tanto discurso se convierte en sustancial para entender tanto la fisonomía del estado nacional en Bolivia, como el funcionamiento de sus élites letradas al momento de interpretar y representar su sociedad o el país, y con ello, la literatura abre paso a un nuevo saber: el saber sensible y emocional que atañe sólo a la construcción de subjetividades contrapuestas, amigas, y espaciadas en el tiempo. Las subjetividades se comunican, finalmente, a través de sus discursos y sus imaginarios. Y estos se plasman tanto en sus formas de decir como en las maneras de escribir. Ambas hacen parte del cimiento con el que se funda la literatura. Y la literatura será la encargada de dar durabilidad a la sociedad.

Saber decir aquello que se piensa es el salto social que una sociedad genera para imaginarse y pensarse, y recrearse a través del arte. Es por ello que Antezana construye en toda su trayectoria intelectual un registro de todas las manifestaciones desde las cuales se explora el sentido y el significado tanto de lo boliviano como de la literatura boliviana. Sus trabajos que van desde pensar y sistematizar el desarrollo del pensamiento de Zavaleta Mercado –La diversidad social en Zavaleta Mercado (1991)-, pasando por la reconstrucción de la idea de la crítica literaria en Bolivia -cuando glosa la labor de Gabriel René Moreno e Ignacio Prudencio Bustillo, hasta alumbrar el camino -prologando- Hacia una historia crítica de la literatura en Bolivia (2002), son ecos de un mismo interés: dar forma a una sustancia llamada Bolivia.

Porque es claro que la intención final de los trabajos de Antezana desde Elementos de semiótica literaria (1977) hasta Ensayos escogidos. 196-2010 (2011) y Hacer y cuidar. Lecturas de Jaime Saenz (2021), no es otra que la de dar cuenta de la historia de Bolivia desde su reverso. Si la historia, la sociología y la ciencia política han contado (narrado) la historia del país desde la perspectiva de sus derivas independentistas, la emergencia y eclosión de liderazgos políticos, la estructura institucional de una estatalidad boliviana y la consolidación de la democracia tanto en sus facetas institucionales como en el orden de sus principios, normas y reglas, la literatura narra aquello que no se apunta en el libro de historia, aquello que no dice la sociología y aquello que escapa a la ciencia política tradicional.

Así, el trabajo de Antezana cubre un espacio que antes ni siquiera estaba nombrado. De tan olvidado se pensó que ni siquiera existía: la historia social de un país es también una historia hecha de imaginarios y objetos simbólicos y el mejor modo de abordarlos es precisamente desde lo sensible. Eso quiere decir, desde la creación y la fabulación. Y para entender cómo es que una creación artística y una fabulación cobran valor de cambio en una sociedad que se mueve guiada por hechos materiales, la mejor forma es aprender a leer e interpretar esas representaciones con la finalidad de hacer explícito y explicativo un determinado tipo de acción social.

Antezana ve signos, rasgos, tendencias, cuando también intuye que el cuerpo de la literatura es algo más que sólo suma de novelas, cuentos y libros de poesía. De ahí su ensayo La novela boliviana en el último cuarto de siglo (1985), que sigue siendo atractivo por dos razones: 1) propone un modelo de interpretación histórica sobre la evolución de la novela en Bolivia y 2) establece recurrencias temáticas aunque no formales en el desarrollo de la novela boliviana. Para con esas dos certezas hilar una proyección sobre el futuro de la novela en Bolivia. Que no sin embargo, también sería la novela del futuro en Bolivia.

Pensar en este trabajo interminable e inagotable de crítica y acompañamiento crítico a la literatura y sus hacedores, tiene que ver con una forma de entender lo que Bolivia es a partir de lo que Bolivia produce.

Y lo que produce son hechos estéticos y marcas en la historia. Marcas que significan y cobran sentido para el mundo, aunque el mundo no haya leído esos hechos estéticos. De ahí su interés en la poética del aparapita que Jaime Saenz establece en su novela Felipe Delgado (1979), pero también en el interés que toma cuando lee la periferia y el habla de las laderas paceñas en la novela Periférica Blvd. de Adolfo Cárdenas. Pero lo hace también cuando genera una biografía sobre la vida y usos de la comida de Santiago Blanco en las novelas de Gonzalo Lema donde realidad, ficción y verdad se cruzan en una relación por demás lúdica, risueña y conceptual. Y así, sólo por poner un ejemplo más, cuando lee la obra de Edmundo Paz Soldán sobre todo Amores imperfectos y El delirio Turing, como novelas que inician un nuevo rumbo del lenguaje en la narrativa nacional. Estableciendo así arcos teóricos desde la semiótica para extraer otros sentidos a la obra, más allá de lo que evidencia la letra escrita.

Entonces, cuando hablamos de crítica literaria, hablamos también de creación estética y de un uso controlado y ferviente del lenguaje como herramienta de interpretación y explicación de hechos estéticos llamados fenómenos culturales porque ellos rebasan el espacio y campo limitado de la literatura.

Antezana entonces lee un mundo que fue plasmado por escrito, con la finalidad de entender el mundo real y tangible que se despliega en las calles, plazas y ciudades. Ambos espacios se comunican y se nombran constantemente. La labor de Antezana fue encontrar ese momento y ese lugar donde se ponen a dialogar mientras se nombran y reconocen mutuamente ambos mundos.

Ahora que ya no está y sus libros permanecen no es suficiente leerlo, será necesario profundizar las huellas de su andar, sistematizar su pensamiento, organizar sus intuiciones, sostener sus impresiones y realzar sus hallazgos. La labor, entonces, es la del linaje. Como la que él mismo desarrolló estableciendo filiaciones con otros críticos y otras tradiciones literarias. Unir conocimientos, épocas y etapas. Establecer el norte de comprensión al interior de un telón histórico es lo que corresponde si se desea que la crítica siga siendo la compañera, a veces silenciosa, a veces bulliciosa -pero nunca desatenta-, de la creación literaria.

Por lo que llegado el momento, la crítica literaria será sólo un modo de leer el mundo a través de objetos culturales previamente identificados que son construidos con diversos materiales con el afán de perdurar en el tiempo. Lo cual significa que la crítica es un hacer destinado al “después”. Y Antezana comprendía muy bien este horizonte porque también entre sus escritos ampara, cobija y arropa a través de prólogos y epílogos el trabajos de los demás, que no son solamente críticos literarios, o escritores y poetas, sino también investigadores que hacen trabajo teórico para pensar Bolivia desde la ciencia política, la sociología, la historia y la antropología. Con ello refuerza la identidad de una crítica que acompaña al conocimiento más que al autor. Fijándose de ese modo en el uso del lenguaje, argumentación, estructura y conclusiones y “resultados”, para ver cómo está hecho ese libro, esa investigación, aquella reflexión. El “cómo está hecho” es la pregunta que indica el sentido de la interpretación porque el crítico acompaña al lector hasta el inicio de la obra en cuestión. Indica posibles caminos de ingreso, alumbra resonancias externas y ejemplos previos y antecedentes inmediatos, pero también facilita el léxico porque Antezana en la mayoría de las ocasiones establece el uso que de las palabras y su significa especifico se hace en cada libro a ser prologado, presentado y seguido desde un epílogo.

Y por ello sin el crítico, sin el lector adiestrado en descubrir el cómo se hizo, la obra queda libre a múltiples interpretaciones y de tantas interpretaciones posibles, se pierde el sentido y su significa se evapora. Instaurar ese marco de referencia -ese linaje-, entre una obra y otra y entre un autor y otro o entre una literatura y otras, es la labor del crítico que se piensa como un hacedor.

Hace lo suyo en un sentido muy concreto: hace el camino para que el lector pueda llegar a la obra. Allana el territorio del significado, para facilitar el arribo al sentido.

Mientras eso sucede, no se limita el placer del texto ni el goce estético por una prosa que Antezana cultivó con esmero, cariño y constancia, dado que si se podría hacer un ejercicio de investigación e interpretación sobre el propio trabajo de Antezana, se podrían encontrar imágenes memorables, un frase reconocible, metáforas acabadas y resplandecientes y una sintaxis que cada vez más se acercó al habla de alto contenido conceptual. Un habla que se hace al pensar y un pensamiento que se funda al hablar.

Con lo cual tenemos que toda vida es más bien el pretexto para verificar lo vivido. Para exaltar y anunciar la existencia como resistencia al porvenir: un ejercicio de evocación, celebración y nostalgia que nacen a través de la escritura y la lectura de diversas tradiciones que por medio de ensayos, reseñas, libros, Antezana acercó a un público cada vez más amplio y menos especializado.

Estos ejercicios no caen en la simpleza del espíritu romántico que se niega a la evidencia del progreso, sino que al contrario, encuentran que el mundo en su disolución puede ser sostenido a través de actos de compleja labor artística. Y no hay en el capitalismo algo más valiente que entregar la vida y las artes y la consciencia del propio ser, al oficio de la crítica, porque la crítica es una práctica que transforma el mundo inmaterial, que al final, es el que prevalece tras catástrofes y guerras.

Así entonces, Antezana parece cobrar mayor vida tras su muerte porque ahora como si de un prisma se tratara, cada ensayo, libro y articulo que escribió, arroja nueva luz y alumbra el destino de los que vendrán después, tanto para hacer crítica como para hacer obras narrativas o poéticas; pero ni uno ni el otro podrán desestimar lo que ya para este momento podemos llamar una tradición.

Y esa tradición es: La tradición Antezana. Una tradición donde la estrategia de lectura es un procedimiento de lectura atenta y cercana. Un diálogo que parte de lo textual, pero llega a lo social y lo cultural y político, cruzando círculos concéntricos como si fuese un Dante guiado por Virgilio buscando a una Beatriz imposible de capturar/recobrar. Sin perder de vista lo estético y su análisis.

Tradición entonces que enseña a leer y luego, a escribir sobre aquello que se leyó. Donde la escritura es la continuación de la lectura por otros medios. Se lee para escribir y se escribe para seguir leyendo. Dos lados de un mismo proceso de interpretación, descripción y explicación de una realidad. La tradición Antezana es ésa. Leer para escribir, escribir para leer y lo que está justo en el medio entre ambos ejercicios es la obra de arte que motiva la lectura/escritura. Así que el linaje no es la sangre. Son las palabras que fueron de otros y ahora las hacemos nuestras.