Antonio Altarriba, Sergio García y Lola Moral

Norma Editorial, Barcelona 2023

144 págs.

En 1936, al comenzar la guerra civil española, Virginia Woolf describió el efecto visceral que le producían las fotografías de las víctimas. El fotoperiodismo, entonces en su infancia, se perfilaba como una herramienta prometedora para el gobierno republicano, que no tardó en enviar imágenes de las atrocidades bélicas nacionales a la prensa internacional. Para Woolf, «cuando las miramos, algo se funde en nuestro interior; por distintas que sean nuestras formaciones, nuestras tradiciones, las sensaciones son las mismas; y son violentas». La escritora inglesa entendió de inmediato el poder de la imagen como instrumento. Su esperanza era que la simpatía colectiva provocada al contemplar los cuerpos destrozados de las víctimas movilizara a hombres y mujeres hacia la causa pacifista. «Qué esencial es que comprendamos esa unidad que prueban los cuerpos muertos, las casas arruinadas».

El hecho de que la segunda guerra mundial y un sinfín de conflictos armados posteriores hayan continuado pese al acceso universal e instantáneo a pruebas visuales de su brutalidad pone en evidencia los límites de esa tesis. Como afirma Susan Sontag, por muy empáticos que sean nuestros sentimientos ante las imágenes de la violencia, y por muy universal que resulte nuestra compasión ante sus víctimas, no son más que eso: emociones. Y las emociones no son acción, sino muchas veces un disfraz para proclamar nuestra inocencia y nuestra impotencia a la hora de actuar. La circulación de imágenes del bombardeo de Guernica en 1937 no impidió la posterior destrucción de Granollers y Lérida. Más recientemente, la de los niños desplazados y heridos en otro conflicto civil —la actual (2004) guerra de Kivu, en la República Democrática del Congo— tampoco ha evitado ningún sufrimiento.

Encarna este sufrimiento el protagonista de El cielo en la cabeza (2023), última novela gráfica de Antonio Altarriba, guionista y autor conocido por El arte de volar (2009) y El ala rota (2016). Producida en colaboración con Sergio García (ilustración) y Lola Moral (color), El cielo en la cabeza se aparta del paisaje histórico español para adentrarse en un conflicto mucho menos conocido, pero con un saldo de muertes igualmente sangriento. Como secuela de la segunda guerra del Congo (1998-2003), la actual guerra en Kivu es, ante todo, un conflicto por el control de minerales como el coltán, esencial para la fabricación de teléfonos móviles y especialmente abundante en el sur del país. En 2024, la ONG Human Rights Watch estimó que alrededor de 2,4 millones de personas habían sido desplazadas por la violencia. Esta cifra ha seguido en aumento durante el último año, a medida que se intensifica el enfrentamiento entre la República Democrática del Congo y Ruanda, país vecino y actor clave en la escalada del conflicto.

Así, desde las minas de coltán hasta los pueblos asediados por los militantes Raïa Mutomboki, esta novela gráfica encomienda a su protagonista una ardua odisea de sufrimiento. Con el éxodo de Nivek, su protagonista, un joven congoleño de doce años, busca interpelar a Occidente por su indiferencia ante la abrumadora violencia que reina en un momento de crisis global. Como un moderno Lazarillo de Tormes, Nivek pasará por las manos de varios amos que lo guiarán (o no) en su camino, al tiempo que permiten a Altarriba y su equipo lanzar una crítica mordaz a las lacras de la globalización. Pero ahí termina el parentesco con lo picaresco. A diferencia de Lazarillo, El cielo en la cabeza se regodea en la repetición de una violencia tan sórdida, tan sin sentido, que pone en duda no sólo la lección moral que pretende ofrecer, sino también la eficacia de la imagen como medio de denuncia. Aunque sea ficción, ¿cuánta violencia puede mostrar el arte antes de volverse inútil?

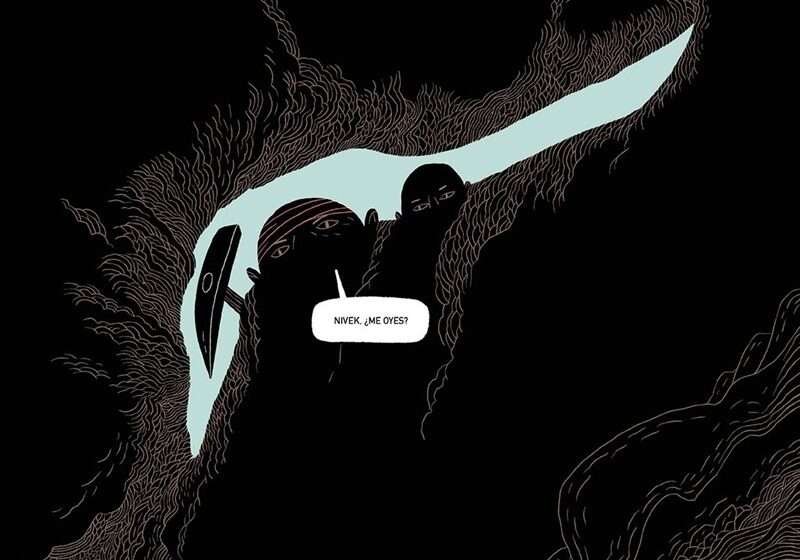

Esta pregunta no parece haber sido plenamente considerada por Altarriba y su equipo. La omisión constituye el talón de Aquiles de las imágenes que nutren El cielo en la cabeza. Esto no es decir que no sean poderosas. De hecho, la energía de las formas geométricas de García, el ilustrador, recuerda al cubismo dinámico del pintor afroamericano Jacob Lawrence, quien también retrató el ensañamiento del ser humano. La fuerza de las imágenes de García es palpable; los trazos y las formas hablan por sí mismos. Asimismo, el cromatismo de Moral, que oscila entre los conjuntos tenues y las paletas vibrantes, confiere a cada uno de los siete escenarios de la novela un ambiente distinto. Así se ayuda a distinguir entre los distintos episodios de violencia que tiñen casi todo El cielo en la cabeza.

Sin embargo, la omnipresencia de la violencia reduce las imágenes y la crítica moral a un espectáculo extremo. En un primer momento, Nivek está a punto de morir en una mina de coltán y, poco después, asesina a machetazos a un guerrillero. Luego es raptado y forzado a asesinar con una metralleta a toda su familia y a participar en un ritual caníbal. La secuencia de primeros planos de la cara de Nivek mientras mastica carne humana es de las más espeluznantes de la novela. García muestra la barbarie de una guerra insensata y de los militantes que empujan al joven protagonista a la antropofagia. Pero la escena se pierde pronto en una vorágine de visiones violentas. El tremendismo de El cielo en la cabeza es tal que algunos de sus personajes, conflictos y situaciones parecerían salidos de La familia de Pascual Duarte. Así, la gran odisea de un niño congoleño se convierte en un calvario que, al conmocionarnos, también nos deja impotentes. ¿Qué puede hacer uno frente a todos estos males?

Quizá debamos tomar a Nivek como metáfora de la África poscolonial y entender las repetidas imágenes de la violencia como un destello del colonialismo y la esclavitud. Esta perspectiva permite que brille la denuncia pretendida por Altarriba y sus colaboradores. Ahora bien, al reiterar las imágenes de cuerpos africanos sufrientes, la novela gráfica cae en la trampa señalada por Susan Sontag. Mientras las imágenes de un Nivek violentado y violento «muestran un sufrimiento que es escandaloso, injusto y que debería ser reparado», también «confirman que ese tipo de cosas son las que ocurren en ese lugar. La ubicuidad de esas fotografías, y de esos horrores, no puede sino alimentar la creencia en la inevitabilidad de la tragedia en las regiones atrasadas o ignorantes —es decir, pobres— del mundo» (62). Para Altarriba y sus colaboradores, la África nihilista retratada en El cielo en la cabeza es un escenario donde la violencia adquiere tal magnitud que termina por anular cualquier otra realidad.

¿Y acaso resta impacto el hecho de que todas estas imágenes de violencia sean dibujadas, ficticias, en vez de fotografiadas, «reales»? La respuesta es un rotundo «no». El Guernica de Picasso no deja de estremecer por ser un cuadro. Y las fotos también son construcciones: durante décadas se ha discutido si Muerte de un miliciano, atribuida a Robert Capa, la imagen más icónica de la guerra civil española, podría ser un montaje. Por eso, frente a las imágenes pavorosas de El cielo en la cabeza, la verdadera pregunta no es si son verídicas, sino cuál es nuestra responsabilidad ante todo lo que representan. Porque si no actuamos, entonces quizás no sólo fallen las imágenes, sino también la capacidad humana de responder a ellas.

Alison Posey se doctoró en Filología Hispánica y es profesora universitaria de literatura española en EE.UU.